Behaglichkeit und Bauphysik

Wenn einige grundlegende Erkenntnisse der Bauphysik konsequent beachtet werden, wird mit geringem Heizwärmeaufwand ein angenehmes Wärmeempfinden ohne Feuchteschäden erzielt.

#Mir ist kalt!

#Was kalte Füße mit Außenwänden zu tun haben

#Ratgeber zum Thema: Behaglichkeitsstörungen erkennen und beseitigen

#e-book von Dipl.-Ing. Frank Nowotka

Inhalt: Gestörte Behaglichkeit | Optimale thermische Behaglichkeit | Heiztechnik gegen Kaltluftfall | Aufgabe der Wärmedämmung | Wie werden Wärmebrücken vermieden? | Wasserdampfdiffusion und Behaglichkeit | Herstellung luftdichter Konstruktionen | Natürliche Klimatisierung im Sommer | ca. 296 Seiten, 113 Fotos, Wärmebilder, Skizzen und Tabellen, mit Links zu zahlreichen weiterführenden Seiten bei energytools.de | PDF-Datei, optimiert fürs Handy, ohne Werbung, zum Preis von 5,35 €, incl. USt. 7%, sofort kaufen und auf dem Handy lesen jetzt kaufen

Beim Bau oder der Modernisierung eines Hauses rücken einige Disziplinen der Bauphysik in den Fokus. Dabei geht es um Größen, die Auswirkungen auf das Wärmeempfinden haben, wie

- dem baulichen Wärmeschutz,

- der Vermeidung von Wärmebrücken,

- der Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung,

- der Herstellung der Luftdichtheit,

- einer effizienten Wärmeverteilung und

- der Vermeidung sommerlicher Überhitzung

Von Architekten und Bauingenieuren wird verlangt, dass sie den komplexen Anforderungen an Planung und Ausführung gerecht werden. Nur leider sieht es in der Praxis oft anders aus.

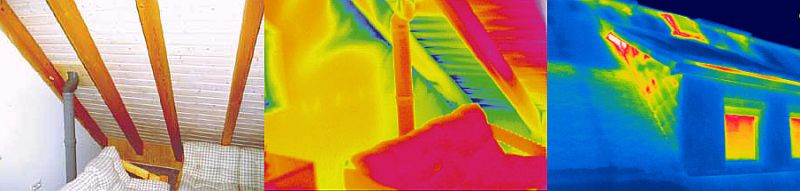

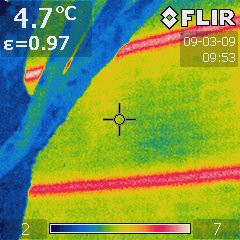

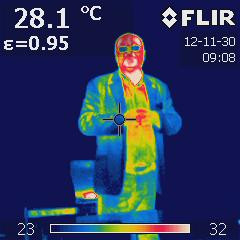

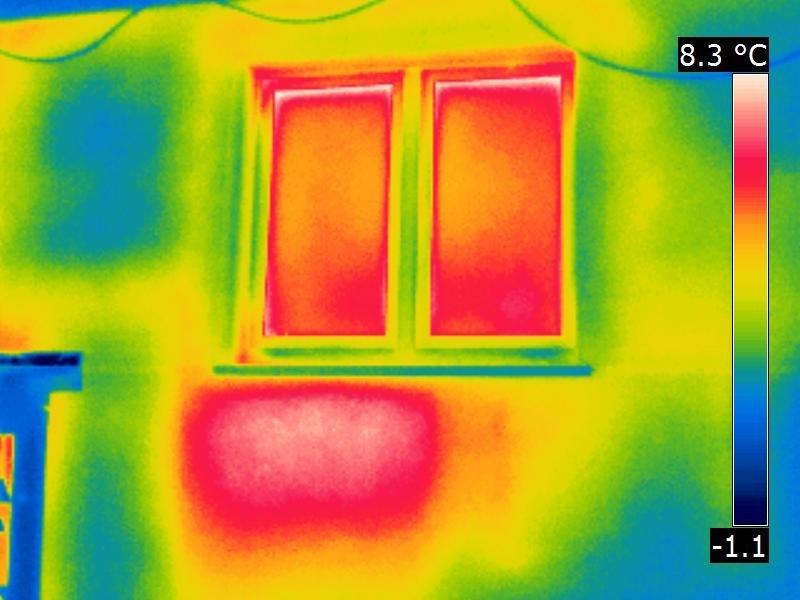

- Wärmebilder

- In meinen Texten werden Sie auf zahlreiche Wärmebilder stoßen. Diese Bilder wurden mit einer speziellen Wärmebildkamera gemacht. Die verschiedenen Farben geben unterschiedliche Oberflächentemperaturen wieder. Die Farben Blau bis Schwarz zeigen sehr niedrige Oberflächentemperaturen an, Gelb und Rot stehen für wärmere Oberflächen. Aus den abgebildeten Temperaturen lässt sich schlussfolgern, welche wärmedämmenden Eigenschaften die Wände bzw. Bauteile haben. Wärmebilder helfen dabei, Ursachen von Baumängeln, Wärmebrücken, Wohnraumschimmel, Durchfeuchtungen und Luftundichtheiten zu finden.

An dieser Stelle ist es mir ein Anliegen, auf ein Dilemma hinzuweisen, dem private Auftraggeber im Bereich Neubau und Modernisierung gegenüberstehen. In der Regel verfügen sie nur über marginale bauphysikalische Kenntnisse, investieren jedoch in Immobilien und werden später selbst in den Wohnungen leben. Architekten und Bauingenieure, von denen man annehmen könnte, dass sie über die erforderlichen Kenntnisse verfügen, sind aber nur selten mit der Ausführungsplanung und der Kontrolle der ausgeführten Arbeiten auf der Baustelle betraut. Diese Situation resultiert aus Kostengründen, indem die vertragliche Beziehung mit dem Entwurfsverfasser nach der baurechtlich unbedingt erforderlichen Genehmigungsplanung beendet wird. Im Regelfall erfolgt nach Abschluss der Genehmigungsplanung die detaillierte Ausführungsplanung. In diesem Rahmen erfolgt die Festlegung detaillierter Aspekte, deren Umsetzung durch Architekten und Ingenieure zu überwachen ist. Dies ist mit einem hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden. Im Rahmen von Modernisierungen ist in der Regel zu keinem Zeitpunkt ein verantwortlicher Ingenieur zugegen.

"Ich bin in der Lage, diese Aufgabe selbst zu bewältigen, oder ich beauftrage einen Handwerker oder mache diese Arbeit mit meinen Nachbarn", äußern nun viele private Auftraggeber. Es ist jedoch zu bedenken, dass die eigenen Kenntnisse stets begrenzt sind. Beauftragen Sie einen Handwerker, können Sie nicht immer wissen, ob Sie über die erforderlichen Informationen verfügen. Selbst Ihre handwerklichen Fähigkeiten entsprechen nicht immer den aktuellen Standards, insbesondere in Bezug auf die Vermeidung von Wärmebrücken, die Einhaltung der Anforderungen an die Luftdichtheit oder den vermeintlich einfachen Einbau von inneren und äußeren Fensterbrettern. Für das reibungslose und kostenschonende Ineinandergreifen verschiedener Gewerke ist bei der Umsetzung oft niemand mehr zuständig, da die nötige fachliche Kompetenz fehlt.

Dies führt zu einer Situation, in der Tätigkeiten ausgeführt werden, die das spätere Wärmeempfinden beeinflussen können. Was ist, wenn diese Arbeiten jedoch die erforderliche Qualität vermissen lassen?

Ein wiederkehrender Mangel, der häufig beobachtet werden kann, ist mangelhafte Luftdichtheit des Baukörpers. Wer hat den im Bild dargestellten eindeutigen Mangel zu verantworten?

- Eine Bitte

- Beschäftigen Sie sich mit einigen wichtigen Aspekten selbst. Idealerweise sind Sie den Ausführenden gedanklich immer ein Stückchen voraus und können bei der Kontrolle und Abnahme von Leistungen die richtigen Fragen stellen.

Wenn Sie sich diesen Anforderungen nicht stellen wollen oder können, kann die Rolle des "Chefs" ein erfahrener und charakterstarker, aber auch unabhängiger Bauberater übernehmen. Er sollte wissen, worauf es ankommt und die Sprache der Handwerker sprechen und verstehen.

Ich möchte Ihnen ungemütlich kalte, feuchte und im Sommer zu warme Wohnungen ebenso ersparen wie schlecht belüftete Räume, in denen eine potenzielle Schimmelgefahr besteht. Eine hohe thermische Behaglichkeit darf nicht als Luxus angesehen werden, sondern als erstrebenswertes Ziel gesunden Wohnens.

#Welche Fragen sind für eine optimale Behaglichkeit zustellen?

- Wodurch entstehen Störungen der thermischen Behaglichkeit?

- Welche Parameter zeigen eine optimale Behaglichkeit an?

- Welche Art der Heizkörper hilft gegen den Kaltluftfall?

- Wie wirkt sich Wärmedämmung aller Bauelemente aus und wie wird sie optimal eingesetzt?

- Was sind Wärmebrücken und wie werden sie und damit verbundene Schimmelbildung vermieden?

- Was ist die unsichtbare Wasserdampfdiffusion und wie vermeide ich Bauschäden, die die Behaglichkeit stören?

- Warum ist die Luftdichtheit eines Gebäudes wichtig für die Behaglichkeit und wie werden luftdichte Konstruktionen hergestellt?

- Wie schaffe ich Behaglichkeit im Sommer durch natürliche Klimatisierung?

#Was beeinflusst die thermische Behaglichkeit?

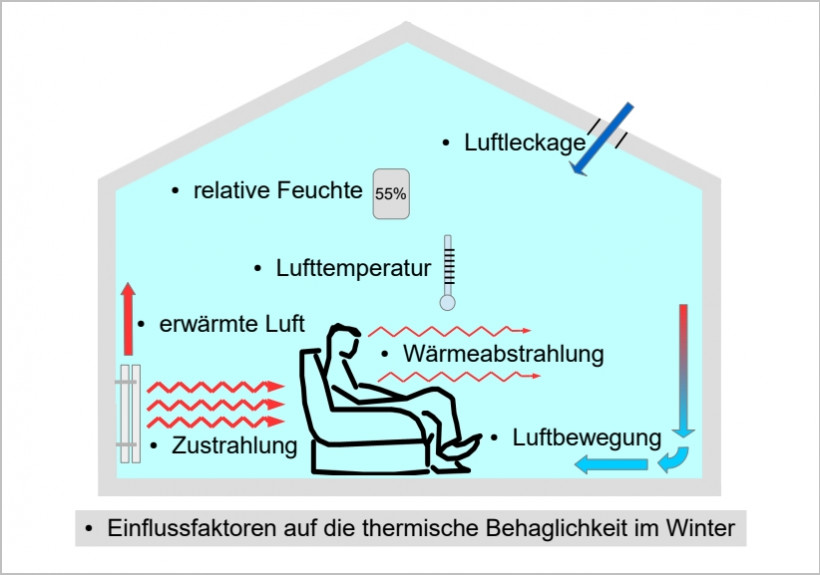

Menschen erwarten in Wohnräumen auch im Winter ein Raumklima, das den Lebensvorgängen eines gesunden menschlichen Körpers, insbesondere seinem Wärmehaushalt, angepasst ist. Dieses Wohlbefinden des Menschen in einem Raum – ich verwende dazu die Ausdrücke Wärmeempfinden oder thermische Behaglichkeit – hängt von einer Reihe äußerer Einflussgrößen ab.

Selbstverständlich spielen auch die Lichtverhältnisse, die hygienischen Bedingungen, das akustische Umfeld (Schallschutz) sowie das psychische Wohlbefinden eine wichtige Rolle für die empfundene Behaglichkeit. Die thermische Behaglichkeit bzw. das Wärmeempfinden halte ich jedoch für den zentralen und wichtigsten Aspekt.

Das Wärmeempfinden wird beeinflusst von folgenden physikalischen Größen beeinflusst:

- der Höhe der Raumlufttemperatur,

- der Höhe der inneren Oberflächentemperatur raumumschließender Flächen (Wände, Fenster, Decken, Fußböden, Türen) und Einrichtungsgegenstände usw.,

- der An- und Abstrahlungsleistung von Wärme auf den bzw. vom Körper weg,

- durch die Abstrahlung und Lufterwärmung durch Heizkörper.

- der Wärmeableitung in Fußbodenoberflächen und Möbel,

- der Strömungsgeschwindigkeit der umgebenden Luft sowie

- durch die die relative Feuchte der Raumluft.

Im Sommer kommt außerdem die Zustrahlung von solarer Energie durch die Fenster hinzu.

Ob und in welcher Stärke sich diese Größen auf das Behaglichkeitsempfinden des Einzelnen auswirken, hängt von verschiedenen subjektiven Faktoren ab. Zu diesen Faktoren zählen

- das Alter,

- die Aktivität,

- der Gesundheitszustand,

- der Grad der Gewöhnung,

- seine Einstellung und

- die Kleidung.

#Wie funktioniert der Wärmehaushalt des Körpers?

Thermische Behaglichkeit ist essenziell, da wir eine bestimmte Körpertemperatur aufrechterhalten müssen. Unser Stoffwechsel erzeugt diese Wärme durch die Verbrennung von Nahrung mit Hilfe von Sauerstoff. Die mittlere Körpertemperatur beträgt etwa 36,4 bis 37,7 °C. Dadurch ähnelt der menschliche Körper einem Heizkörper, der eine gewisse Wärmeleistung abgibt.

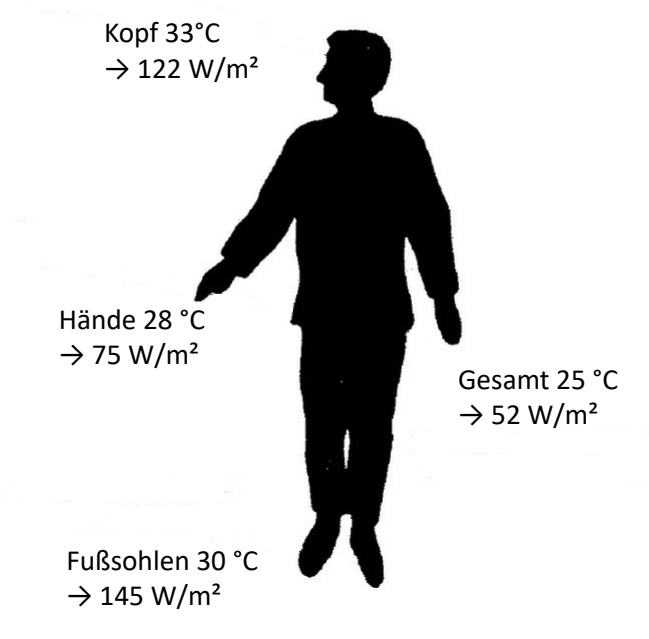

Bei der Darlegung einzelner Aspekte der thermischen Behaglichkeit verwende ich eine durchschnittliche Körpertemperatur von 37 °C und eine Oberflächentemperatur von etwa 33 °C.

Bei hoher körperlicher Aktivität steigt die Körpertemperatur und damit die insgesamt abgegebene Wärmeleistung. Bei leichter Aktivität sinkt die Wärmeleistung wegen der geringeren Körpertemperatur deutlich. Um die Körpertemperatur zu halten, entsteht bei leichter Tätigkeit der Wunsch nach einer höheren Umgebungstemperatur. Bei schwerer Tätigkeit oder Sport darf es hingegen auch etwas kühler sein.

| Aktivität | Wärmeleistung in Watt |

|---|---|

| leichte Bürotätigkeit bei einer Raumlufttemperatur von 20 °C | 130 |

| leichte Haus- und Büroarbeiten im Stehen oder leichten Werkbankarbeiten | 150 bis 220 |

| mittelschwere und schwere Tätigkeit, Sport | 300 |

Um die Körpertemperatur aufrecht zu erhalten, gibt der menschliche Körper in beheizten Räumen über folgende Vorgänge mal mehr, mal weniger Wärme ab:

- Wärmeabstrahlung des Körpers (33 °C) an kühlere, raumumschließende Oberflächen (12 bis 19 °C) und Möbelstücke (20 °C),

- Konvektion: Kühlere Raumluft erwärmt sich am wärmeren Körper und steigt nach oben.

- Verdunstung (Wärme wird mit Hilfe von Wasserdampf über die Atmung und durch Schwitzen abgeführt).

- Wärmeableitung von der Körperoberfläche an Gegenstände, mit denen der Körper in direkter Verbindung steht (Schreibtisch, Werkzeug, Sitzmöbel, Bett, Fußböden, Kleidung etc.).

Die Höhe der Lufttemperatur beeinflusst die Art der Wärmeabgabe des menschlichen Körpers wie folgt:

- Je niedriger die Lufttemperatur ist, desto höher ist der Anteil der Wärmeabgabe durch Wärmestrahlung und Konvektion.

- Je höher die Lufttemperatur ist, desto größer wird der Anteil der Wärmeabgabe durch Verdunstung über die Atmung und die Haut. Gleichzeitig geht die Wärmeabgabe durch Konvektion zurück.

Die Höhe der Oberflächentemperaturen der umgebenden Flächen beeinflusst die Wärmeabgabe des menschlichen Körpers ebenfalls.

- Je niedriger die Oberflächentemperatur der Umgebung ist (z. B. 15 °C für eine Außenwand), desto höher ist der Anteil der Wärmeabgabe einer Person durch Wärmestrahlung (33 °C) .

- Je höher die Temperatur der umgebenden Flächen ist (z. B. Heizkörper, Ofen), desto geringer wird die Wärmeabgabe der Person durch Wärmestrahlung.

Je größer der Abstand eines Menschen von wärmeren Flächen ausfällt, desto geringer ist der Einfluss ihrer Oberflächentemperaturen auf die thermische Behaglichkeit – und umgekehrt.

Die Luftfeuchtigkeit in der Raumluft beeinflusst die Wärmeabgabe wie folgt:

- Ein hoher Wasserdampfanteil (Schwüle, relative Feuchte größer 60 %) in der Raumluft verschlechtert die Wärmeregulation über Atmung und Schwitzen,

- verbessert jedoch die Wärmeregulation über Konvektion.

Die Luftbewegung beeinflusst die Wärmeabgabe wie folgt:

- Eine hohe Luftgeschwindigkeit erhöht die Wärmeabgabe durch Konvektion und Schwitzen, was unterschiedlich wahrgenommen werden kann.

- Optimale thermische Behaglichkeit

- könnte als Zufriedenheit mit dem Umgebungsklima beschrieben werden. Da Menschen jedoch sehr unterschiedlich empfinden, können keine allgemein gültigen Behaglichkeitsparameter in engen Grenzen festgelegt werden. Daher ist es für von Störungen der Behaglichkeit Betroffene wichtig, die beteiligten physikalischen Größen zu kennen. Mit diesem Wissen können sie die erforderlichen Änderungen oder Anpassungen selbst vornehmen, um sich einem optimalen Umgebungsklima anzunähern.

#Welchen Zusammenhang bilden Behaglichkeit und Heizwärmebedarf?

Der Heizwärmebedarf ist die benötigte Wärmemenge um ein Gebäude über ein Jahr auf einer gewünschten Temperatur zu halten. Die thermische Behaglichkeit ist eng mit dem Heizwärmebedarf verknüpft (Ziel sind behagliche Lufttemperaturen und ein hoher Anteil an Wärmestrahlung).

Da die durch Heizung bereit gestellte Wärme jedoch durch Wärmeableitung und Lüftung immer wieder verloren geht, besteht der Heizwärmebedarf bei Anwesenheit von Personen immer. Je nach Außentemperatur muss in unseren Breiten daher eine Heizungsanlage mit Wärmepumpe, Brennwertgerät o. Ä. die gewünschte Heizwärme bereitstellen. Die Heizungsanlage muss leistungsmäßig so dimensioniert sein, dass sie an den kältesten Tagen des Winters sowohl

- den Lüftungswärmebedarf (aus dem Luftaustausch entstehender Heizwärmebedarf) und

- den Transmissionswärmebedarf (der durch Wärmeableitung durch Außenwände, Fenster, Decken usw. entstehender Heizwärmebedarf) decken kann.

anschaulich: Wenn ein Topf ein kleines Loch hat, wird eingelassenes Wasser stetig abfließen. Um den Wasserspiegel im Topf konstant zu halten, muss genau soviel Wasser zugeführt werden, wie durch das Loch wieder abfließt,

Im Sommer muss zufließende Wärme aus der Sonneneinstrahlung und hohen Lufttemperaturen begrenzt werden. Methoden der natürlichen Klimatisierung können zur Abkühlung beitragen. Reicht dies nicht, muss mit Hilfe von Kältemaschinen auf elektrischer Basis gekühlt werden.

#Was ist der Lüftungswärmebedarf?

In einer Wohnung findet stets ein mehr oder weniger großer Austausch der Raumluft mit der Außenluft statt. Im Winter, wenn warme Raumluft nach außen entweicht, benötigen wir Heizwärme, um die zuströmende kalte Luft zu erwärmen. Denn wenn die Luft zu kalt ist, gibt der Körper eine große Menge Wärme ab (durch Strahlung, Konvektion und Atmung), sodass er fröstelt und auskühlen kann.

- Lüftungswärmebedarf

- Der Lüftungswärmebedarf ist die Wärmemenge, die in einer bestimmten Zeit bei einem hygienisch notwendigen Luftwechsel zur Erwärmung der zugeführten Frischluft (Außenluft) bis auf eine behagliche Raumtemperatur erforderlich ist.

Die theoretische Höhe des Lüftungswärmebedarfs lässt sich z.b. für Errechnung der Heizkörperleistung mithilfe des Mindestluftwechsels errechnen. Ein Mindestluftwechsel ist notwendig, um aus hygienischen Gründen (Wasserdampf, Kohlendioxidüberschuss, Sauerstoffmangel, Staub, Gerüche, Ausgasungen usw.) und zur Vermeidung von Bauschäden (Kondensatbildung, Schimmel, Verfärbungen usw.) die Luft immer wieder durch frische Außenluft zu erneuern.

- Im Winter ist der Mindestluftwechsel mit einem Wärmeverlust verbunden, der durch die Heizungsanlage ausgeglichen werden muss.

- Im Sommer führt der Mindestluftwechsel meist zu einer unerwünschten Erwärmung der Raumluft und der Baumasse. Dies kann jedoch durch verstärkte Nachtlüftung gemindert werden.

Zwar kann der Wärmebedarf für die Lufterwärmung theoretisch errechnet werden. In der Praxis wird er jedoch nicht mit der tatsächlich aufgewendeten Wärmemenge übereinstimmen.

anschaulich: Bei einem mit Fenstern vollzogenen Luftaustausch kann die Luftmenge sehr viel größer oder sehr viel kleiner sein als die theoretisch notwendige Luftmenge. Anzahl und Dauer der Lüftungen sind abhängig von den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten (Abwesenheiten), den Tätigkeiten (Kochen), dem subjektiven Empfinden ("die Luft ist verbraucht") oder aus Gewohnheit (Morgenlüftung). Der Nutzer entscheidet außerdem selbst, in welcher Art und Weise gelüftet wird (Kipplüftung, Stoßlüftung).

Wie viel Luft bei einem Lüftungsvorgang tatsächlich ausgetauscht wird, hängt auch von objektiven Faktoren ab, die der Bewohner nicht beeinflussen kann. Dabei spielt eine Rolle:

- die Außen- und Innentemperatur (Thermik),

- der Wind (Druck),

- die Höhe des Hauses (Thermik, Druck),

- das Vorhandensein eines Kaminofens (Schornstein-Thermik) sowie

- die Luftdichtheit des Gebäudes (Thermik, Druck).

Im Winter geht Wärme immer durch die abströmende Luft verloren. Diese Wärme kann jedoch durch geeignete Maßnahmen zurückgewonnen werden, wie zum Beispiel durch den Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.

Der tatsächliche Luftwechsel beeinflusst Behaglichkeitsgrößen wie die Lufttemperatur, die Strömungsgeschwindigkeit (Zugluft) und die Luftfeuchtigkeit.

#Was wird als Transmissionswärmeverlust bezeichnet?

Unsere Häuser verlieren Wärme nicht nur durch Lüftung, sondern auch durch Wärmeableitung. Fachleute verwenden dafür den Begriff „Transmission”. Die von warm nach kalt nach außen strömende Wärme stellt einen Verlust dar, weshalb der stetige Wärmeabtransport auch als Transmissionswärmeverlust bezeichnet wird. Dieser Verlust wird durch die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen angetrieben.

anschaulich: Eine aufgewärmte Wand wird, abhängig von der Außenlufttemperatur, stetig kühler, sofern ihr nicht durch die Heizung immer wieder neue Wärme zugeführt wird. Wie schnell dieser Ausgleich erfolgt, wird durch die Dämmwirkung der Wandbaustoffe bestimmt. Eine stark abgekühlte Wand, mit einer Temperatur, die deutlich unter der Lufttemperatur liegt, wirkt wie ein Eisblock und schluckt die vom menschlichen Körper abgegebene Wärmestrahlung.

- Transmissionswärmeverlust

- Der Transmissionswärmebedarf ist die zu deckende Wärmemenge, die durch Wärmeableitung warmer Bauteile wie Wände, Fußböden, Decken und Fenster an die Außenluft entsteht. Diese Wärmemenge muss durch aktive (Heizungsanlage) und passive Heizung (Sonne, Körperwärme, elektrische Geräte usw.) in gleicher Höhe wieder zugeführt werden.

Die Abkühlgeschwindigkeit von Bauteilen infolge Transmission ist unter anderem abhängig von der

- der Höhe des Temperaturunterschiedes zwischen innen und außen,

- der Größe der wärmetauschenden Fläche der Bauteile und ihrer materiellen Beschaffenheit,

- der Windgeschwindigkeit der Außenluft sowie

- der Anzahl und der quantitativen Bedeutung der in den Bauteilen vorhandenen Wärmebrücken.

Ist die Abkühlgeschwindigkeit hoch, sinkt die thermische Behaglichkeit rasch.

Heizwärme wird nicht nur dadurch eingespart, dass der Wärmetransport durch Außenbauteile verringert wird. Auch eine raumseitig erhöhte Oberflächentemperatur ermöglicht eine Senkung der Raumlufttemperatur ohne Komfortverlust. Diese Verhältnisse sind an die physiologischen Lebensvorgänge des Menschen angepasst und dienen seiner Gesunderhaltung.

#Mein Fazit

- Die Höhe des Lüftungswärmebedarfs ist abhängig von einem Mindestluftwechsel, der hygienisch bestimmt ist. Eine verbesserte Wärmedämmung hat kaum Einfluss auf diesen Wert.

- Der durch Transmission (Wärmeableitung) entstehende Wärmeverlust kann durch eine verbesserte Wärmedämmung der Bauteile reduziert werden.

- Wenn die Oberflächentemperatur der Hüllflächen ansteigt, kann die Raumlufttemperatur abgesenkt werden, ohne dass Behaglichkeitsstörungen auftreten.

- Eine verbesserte Wärmedämmung erhöht die Oberflächentemperaturen, wodurch die thermische Behaglichkeit zunimmt.