Herstellung luftdichter Konstruktionen

Artikel zur Notwendigkeit und Art und Weise der Ausführung luftdichter Konstruktionen, um Luftströmungen zu verhindern, die die Behaglichkeit stören.

#Welche Bedeutung haben luftdichte Konstruktionen?

Ein Gebäude sollte dauerhaft luftdicht errichtet werden, um

- hohe Behaglichkeitswerte zu erreichen,

- Bauschäden zu verhindern und

- Energieverluste zu vermeiden.

Luftdicht sollten folgende Bauteile bzw. Baukonstruktionen sein:

- wärmegedämmte, ausgebaute und beheizte Dachgeschosse;

- Außenwände, besonders solche, die mit Hochlochziegeln errichtet werden;

- Geschossdecken, besonders Holzbalkenkonstruktionen als oberste Geschossdecke, einschließlich der Bodentreppe;

- Innendämmungen, besonders solche, die mit Profilen bzw. Holzlattung errichtet werden und luftdurchlässige Dämmstoffe nutzen;

- Fenster, Türen und Fensterbänke;

- Elektroinstallationen, insbesondere Steck- und Schalterdosen und die dabei verlegten Leerrohre sowie

- Durchdringungen, wie sie bei Schornsteinen, Dunstrohren usw. auftreten.

Eine hohe Luftdichtheit trägt ganz entscheidend zu einer hohen Zufriedenheit mit den Umgebungsbedingungen, also zur thermischen Behaglichkeit bei. Undichtheiten verursachen dagegen Unbehaglichkeiten und können trotz hoher Heizkosten gravierende Bauschäden nach sich ziehen.

- Meine Meinung

- Ich sehe keinen Widerspruch darin, eine luftdichte Ausführung von Konstruktionen beheizter Gebäude zu fordern, aber gleichzeitig auf eine ausreichende Be- und Entlüftung der Räume des Hauses hinzuweisen. Denn das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Allerdings ist mir bewusst, dass viele Bauleute und Bauherren die Herstellung einer luftdichten Gebäudehülle in Frage stellen. Sie sind der Auffassung, dass unsere Gebäude angesichts mancher Bauschäden schon viel zu „dicht“ seien. Aber ist das wirklich so?

Unbestritten ist: Einen Luftaustausch muss es aus hygienischen Gründen geben. Durch den Aufenthalt von Menschen und Tieren bedingt, ist der für die Atmung wichtige Sauerstoff erforderlich. Gleichzeitig sind zu hohe Konzentrationen von Wasserdampf, Kohlendioxid und anderen Spurengasen abzubauen. Über die auszutauschenden Luftmengen gibt es allerdings unterschiedliche Meinungen. Ich halte mich an die Empfehlungen der Lufthygieniker, die einen Frischluftbedarf von etwa 30 m³ pro Stunde pro Person bei leichter Tätigkeit angeben. Stellt sich die Frage, wie soll diese Frischluft in den Raum gelangen? Und auf welchem Weg soll die verbrauchte Luft wieder nach außen abgeführt werden?

Ich denke, bei genauerem Hinsehen löst sich der scheinbare Widerspruch auf. Denn die Gegner luftdichter Häuser befinden sich offenbar lediglich im Unklaren darüber, welche Wege des Luftaustausches akzeptabel und welche Wege aus hygienischen und bautechnischen Gründen unbedingt zu vermeiden sind. Schließlich möchte niemand frische Luft über einem feuchten, vielleicht mit Schimmel belasteten Keller beziehen. Ebenso wenig ist die Frischluftversorgung über den mit Fasern belasteten Zustrom mitten durch die Mineralwolledämmung im Dachgeschoss zu akzeptieren.

Ein von hygienischen Anforderungen bestimmter Luftwechsel stellt sicher, dass in einer bestimmten Zeitspanne trotz luftdichter Gebäudedetails Raumluft („verbraucht“) gegen Außenluft (frisch) ausgetauscht wird. Dabei muss verhindert werden, dass sich der Luftaustausch unkontrolliert und über dafür nicht geeignete Bauteile vollzieht. Möglich ist dies durch eine clevere Fensterlüftung oder durch einfache Lüftungsanlagen.

#Welche Folgen haben Luft-Undichtheiten in der baulichen Hülle?

Luftundichtheiten in baulichen Hüllflächen

- führen bei übermäßigem, allein durch Thermik angetriebenem Luftaustausch zu einem erhöhten Heizenergieverbrauch;

- können Bauschäden durch Tauwasser- und Schimmelbildung nach sich ziehen;

- verschlechtern in vielen Fällen die Behaglichkeit durch

- kalte Oberflächen,

- Zugerscheinungen im Winter,

- Überhitzung im Sommer,

- Kaltluftströmungen aus Steckdosen oder der Drückerplatte am WC,

- Luftzug im Bereich von mit Paneelen verkleideten Einbauten,

- Luftzug im Bereich von Fensterbrettern,

- setzen die Luftqualität herab durch

- Freisetzung von Fasern, Stäuben, Schimmelpilzsporen,

- den Transport von Gerüchen,

- haben Auswirkungen auf die Gesundheit durch den Transport von

- lungengängigen Fasern und Feinstäuben,

- organischen Stoffwechselprodukten (VOC's) des Schimmelwachstums,

- Schadstoffen aus der Außenluft, Pollen, Allergenen etc.,

- verschlechtern den Schallschutz, da Luftschall an die Bewegung von Luft gebunden ist.

#Wie beeinflussen Luftundichtheiten die Energiebilanz eines Gebäudes?

Der Heizenergieverbrauch steigt bei undichten Gebäuden teilweise erheblich, weil es unfreiwillig und ohne hygienische Notwendigkeit zu einem verstärkten Luftwechsel kommen kann. Dieser Vorgang vergrößert die Wärmemenge, die sich in der nach außen strömenden Abluft befindet. Die gleiche Wärmemenge muss der zuströmenden Kaltluft durch die Heizung wieder zugeführt werden. Luftundichtheiten können daher nach meiner Schätzung den Heizenergieverbrauch um bis zu 50 % erhöhen.

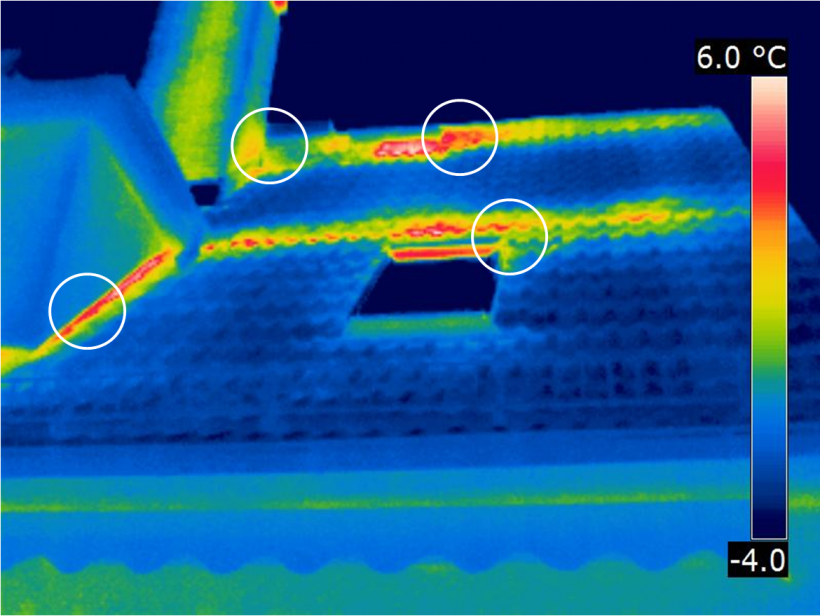

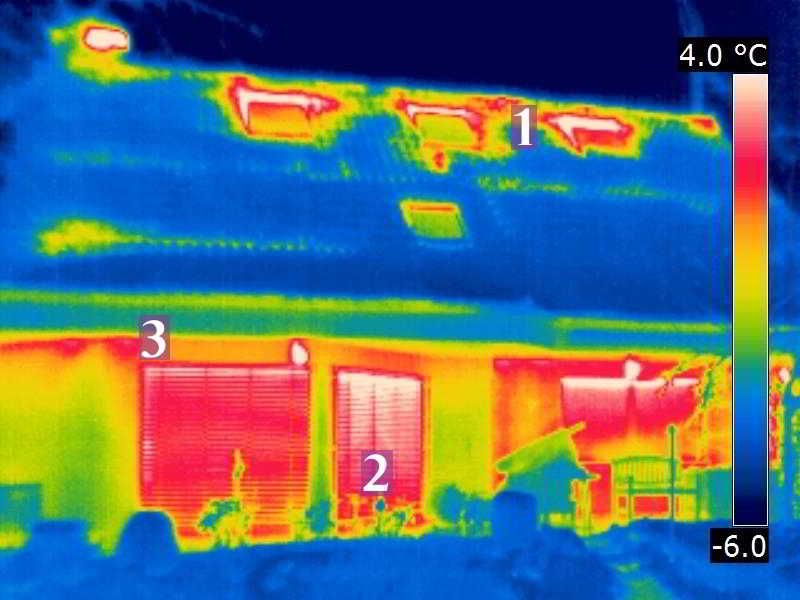

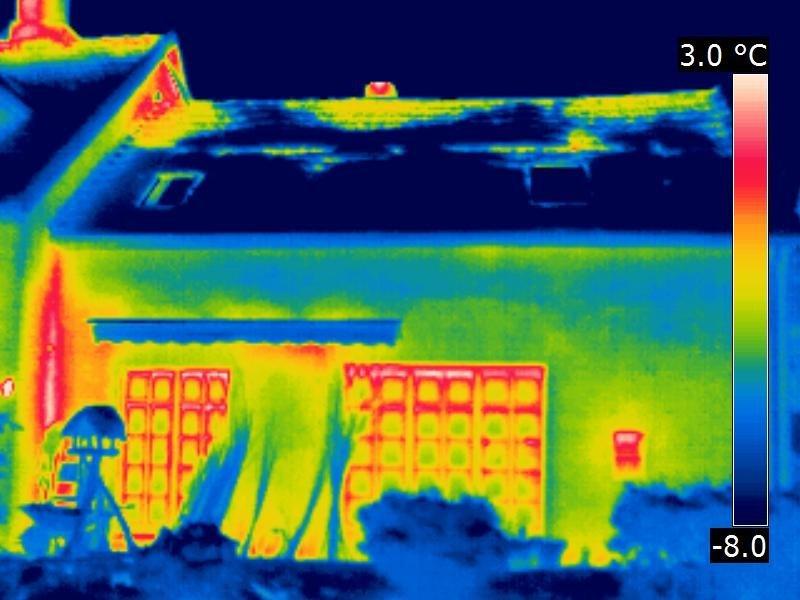

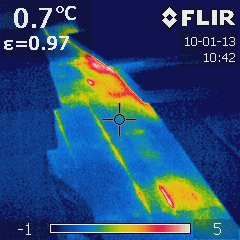

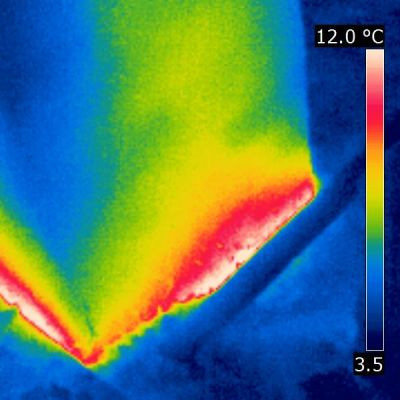

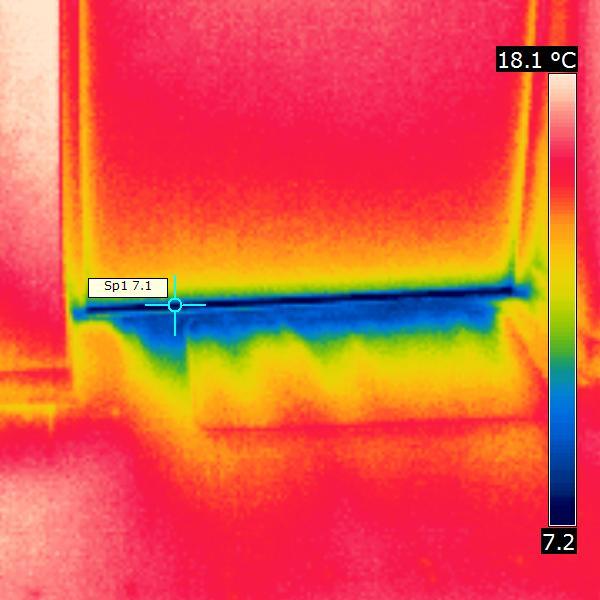

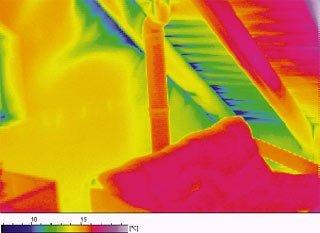

Mit Hilfe von Wärmebildern, die von außen aufgenommen werden, kann die Wirkung und die ungefähre Lage der Luftundichtheiten sichtbar gemacht werden. Zusätzliche Wärmebilder von innen lassen eine präzisere Ortung der Lecks zu.

#Wo sind Luftundichtheiten besonders häufig zu finden?

Nach meiner Erfahrung weisen mehr als die Hälfte aller untersuchten Gebäude Schwächen bei der Ausführung luftdichter Konstruktionen auf. Die überwiegende Zahl der Lecks habe ich dort gefunden, wo unterschiedliche Bauteile aufeinandertreffen oder Materialien wechseln. Das ist bei allen Konstruktionen mit Wärmedämmstoffen der Fall.

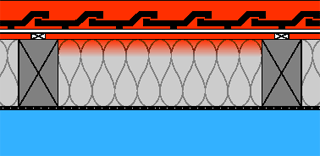

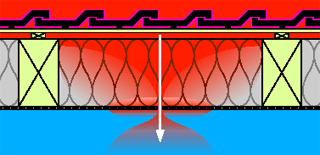

Viele von außen erstellte Wärmebilder zeigen erwärmte Bereiche insbesondere an bzw. auf Flächen im Dachgeschoss oder auf hinterlüfteten Schalungen. Sie entstehen durch Luftlecks, die warme Raumluft durch Thermik abströmen lassen. Dabei werden zum Beispiel Dachziegel oder Brettschalungen an der Unterseite angeströmt und erwärmt. Das wird auf Wärmebildern als gelb-rote Temperaturerhöhung, also als Wärmeverlust sichtbar.

Quantitativ bedeutsam sind vor allem Luftundichtheiten im Bereich der Wärmedämmung in ausgebauten Dachgeschossen (Dachschräge, oberste Geschossdecke, Abseitenwand, Drempel). Hohe Wärmeverluste entstehen auch durch ungeputzte Außenwände, die mit hinterlüfteten Fassadenelementen verkleidet sind. Bedeutsam sind auch fehlerhaft eingebaute Jalousiekästen, besonders bei Hochlochziegeln. Es handelt sich dabei vorwiegend um Konstruktionen, bei denen

- durchströmbare Wärmedämmstoffe nicht sachgerecht eingebaut wurden (sehr häufig Mineralwolle),

- die Winddichtung auf der Dachziegelseite lückenhaft verlegt wurde oder gänzlich fehlt (z. B. bei einem Unterdach, äußere Abdeckung von Dämmstoffen bei hinterlüfteten Fassaden),

- infolge mangelhafter oder ungeeigneter Abdichtung von Durchdringungen, wie Schornsteinen, liegenden Dachflächenfenstern, Dunst-Rohren, Elektro-Leitungen, Antennmasten u. a. m., eine Luftdurchlässigkeit an den Rändern zu beobachten ist,

- Fenster- und Türrahmen ohne elastische Dichtungen (Kompribänder) und ohne geklebte Dichtbänder eingebaut sind,

- Dachbodentreppen nicht luftdicht schließen,

- oberhalb der Balken der obersten Holzbalkendecken keine diffusionsoffene Schicht luftdicht eingebaut ist (nur aufgenagelte Bretter).

Weitere Undichtheiten, die auch quantitativ bedeutsam sein können, werden durch Mauerwerk begünstigt, das als

- Hohlwandmauerwerk mit einer innen liegenden Luftschicht ausgeführt wurde oder

- Außenwand mit Leichthochlochziegeln ohne Hohlraumdämmung und ohne horizontale Dichtungsschicht gemauert worden ist.

Bei beiden Arten von Mauerwerk sind Durchdringungen, z. B. zur Montage von Gegenständen oder dem Einbau von Schalterdosen, Bereiche, bei denen Luftundichtheiten potenziell möglich sind. Starke Wärmeverluste werden durch Jalousiekästen verursacht, die in Mauerwerk mit Hochlochziegeln durchströmt werden. Ein- und Ausströmöffnungen müssen dabei nicht auf gleicher Höhe liegen, sondern können auch mehrere Meter, teilweise mehrere Etagen, auseinanderliegen.

anschaulich: Häufig zieht es im Wohnraum von unterhalb der Fensterbretter, was zunächst unverständlich ist. Aber ein solcher Luftstrom ist möglich, wenn die äußere Fensterbank auf Steinen mit unverschlossenen Luftkammern liegt. Bei normalen Kleben von Hochlochziegeln entstehen solche Luftkammern, die mehrere Meter hoch sein können. Da moderne Hochlochziegel auch keine Stoßfugenvermörtelung mehr aufweisen, ist Mauerwerk aus Hochlochziegeln sehr anfällig für Luftdurchlässigkeiten. Eine Außenwand aus Hochlochziegeln hinter einer Vorwandwandinstallation muss daher luftdicht verputzt werden.

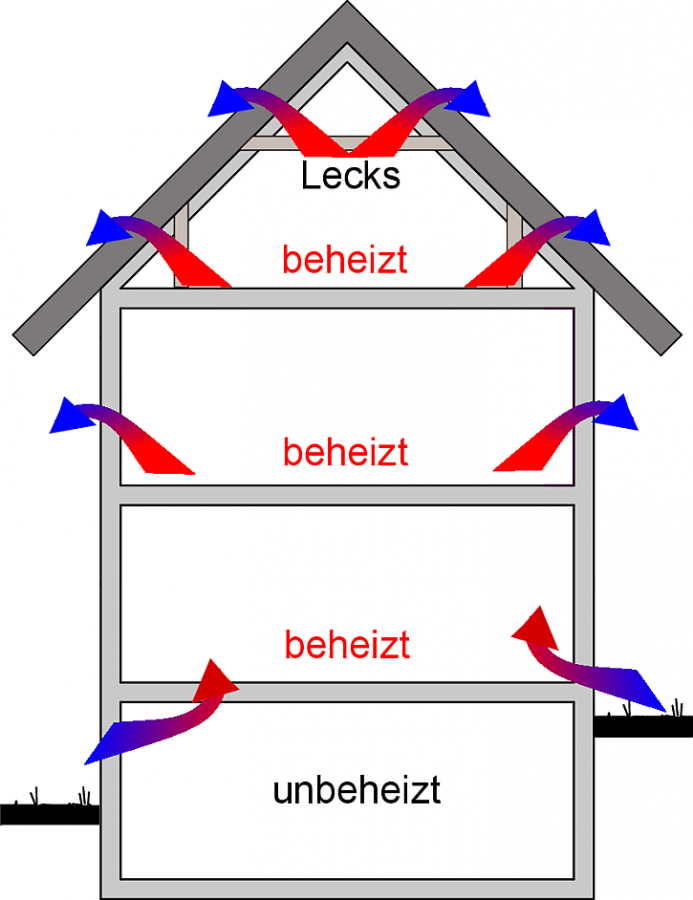

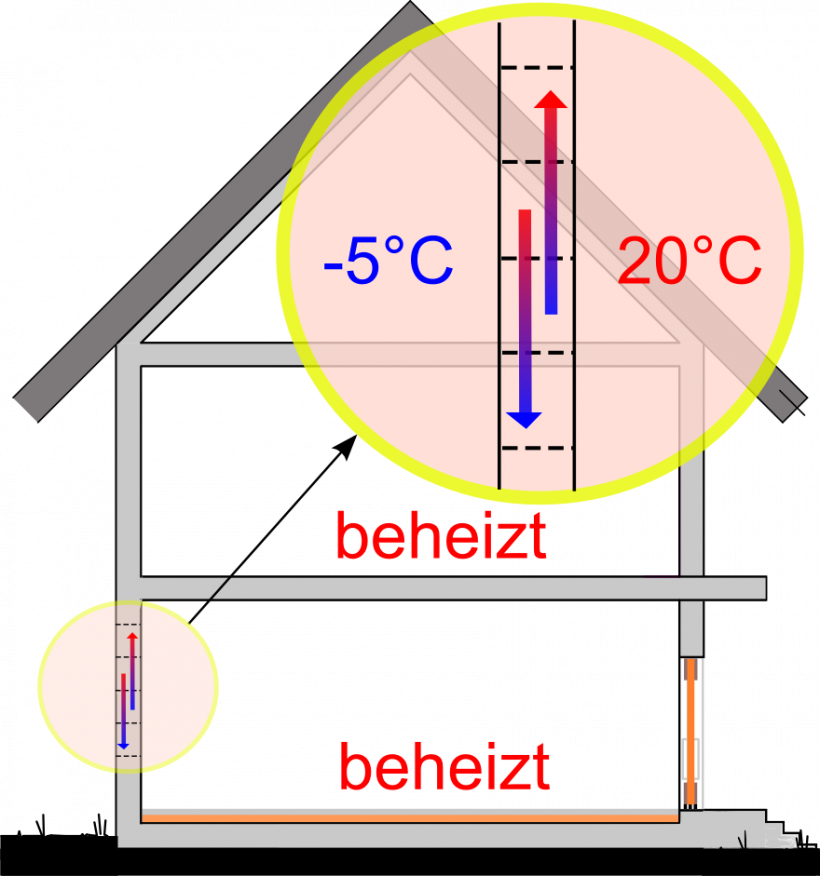

Im Keller/Erdgeschoss entsteht durch die abströmende Luft im oberen Teil eines Gebäudes ein Unterdruck, wodurch im Winter kalte Luft durch undichte

- Wohnungseingangstüren und Fenster,

- Briefschlitze,

- Kellerausgangstüren,

- unterströmbare Sohlbänke auf Wänden mit Hochlochziegeln

nachströmt. Starker Wind kann allerdings auch zu einer Umkehr der dargestellten Strömungsverhältnisse führen.

Die Höhe des durch Undichtheiten verursachten Luftaustausches ist abhängig von

- der Größe des Temperaturunterschiedes zwischen innen und außen,

- der Windstärke und -richtung,

- der Höhe des Gebäudes und selbstverständlich von

- der Größe und Lage der Undichtheiten.

#Welche Auswirkungen haben Undichtheiten auf die Funktion der Dämmung?

Werden Wärmedämmstoffe wie Mineralwolle, Holzweichfaser, Schafwolle, Flachs u. ä. faserige Stoffe mit kalter Luft von außen durchströmt (z. B. wegen fehlender oder falsch verlegter Winddichtung auf der kalten Seite der Konstruktion), wird die wärmedämmende Wirkung des Dämmstoffes ganz oder teilweise reduziert.

#Wie hoch ist das Bauschadensrisiko durch Luftundichtheiten?

Luftundichtheiten in gedämmten Konstruktionen können Pilzbefall oder Moderfäule hervorrufen. Übermäßig feucht werden kann es durch

- das Eindringen von Raumluft mit hoher Luftfeuchte in eine luftdurchlässige Konstruktion bzw. ein Bauteil;

- eine hohe Anfangsfeuchte von eingebauten Konstruktionselementen (z. B. Einbaufeuchte von Holzbalken),

- Undichtheiten für Regenwasser bzw. Flugschnee von außen,

- einen Bruch oder eine Undichtheit wasserführender Rohre,

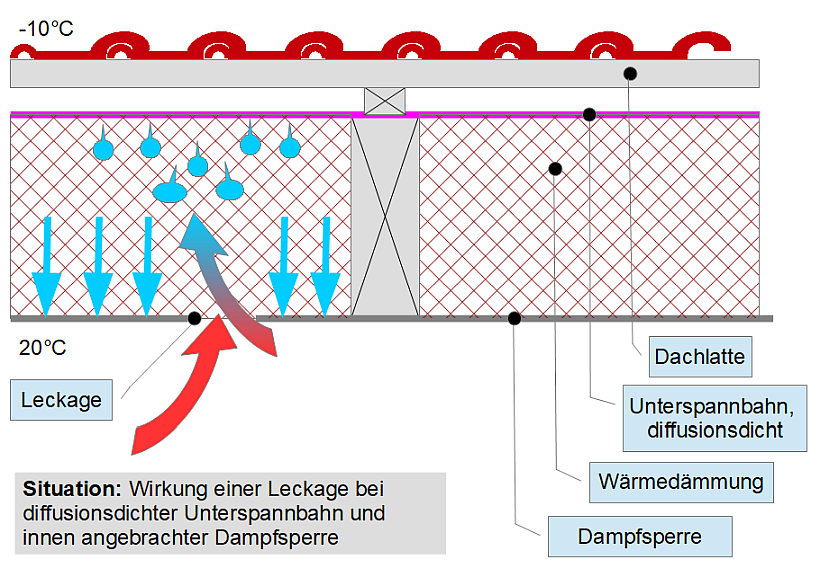

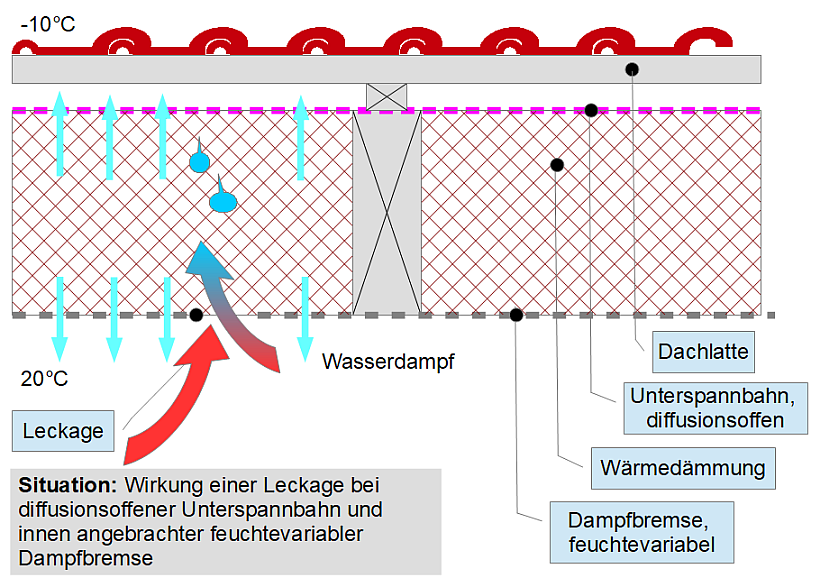

Mechanismus: Strömt warme Raumluft durch ein Leck von innen nach außen in die Wärmedämmung, kühlt sich im Winter der warme Luftstrom in der Dämmung ab. Der in der Luft enthaltene Wasserdampf kann infolge Abkühlung zu Tröpfchen kondensieren (Taupunkt). Während dadurch die Durchfeuchtungsgefahr steigt, verschlechtert sich durch feucht werdende Dämmstoffe gleichzeitig die wärmedämmende Wirkung. Das hat zur Folge, dass die Oberflächentemperatur sinkt und sich die Behaglichkeit verschlechtert.

Die Zahl der mit dem Luftstrom durch Lecks transportierten Wasserdampfmoleküle ist sehr viel größer als die Zahl der durch Diffusion wandernden Wasserdampfmoleküle. Damit hinterlässt der Luftstrom warmer Raumluft durch Leckagen sehr viel mehr Feuchtigkeit in einer Konstruktion als die Wasserdampfdiffusion. Diese recht neue Erkenntnis führte zu einer Neubewertung der Rolle von Dampfbremsen zur Begrenzung der Wasserdampfdiffusion und stellt neue Forderungen nach dauerhaft luftdichtenden Eigenschaften einer gedämmten Konstruktion.

ausführlich in energytools.de: Dampfbremse und Diffusion

#Welche weiteren baulichen Mängel begünstigen eine Durchfeuchtung gedämmter Konstruktionen?

- Besonders Leckagen (Löcher, Risse, Dreiecke, mangelhafte Verklebungen, falsche Materialwahl o. Ä.) in Dampfbremsen bzw. -sperren mit hohen Diffusionswiderständen (z. B. Aluminium- oder einfache PE-Folien) haben ein hohes Durchfeuchtungspotenzial. Es existiert, weil einmal eingedrungene Feuchtigkeit kaum wieder aus der Konstruktion herausfinden kann. Oft kommt es noch zum seitlichen Eindringen von Dampfmolekülen (Flankendiffusion über Mauerwerk). Statt einer Wasserdampfbremse finden wir häufig solche "Feuchtigkeitsfallen", die in gedämmten Konstruktionen nichts zu suchen haben.

- Besonders kritisch wirken sich dampfdichte Bremsen/Sperren in Vollsparrendämmungen aus, wenn die Dacheindeckung nicht hinterlüftet ist und selbst aus einem dampfdichten Material (Bitumenbahn, Zinkblech) besteht. Kleinste Beschädigungen oder fehlerhafte Verlegung der innen angebrachten Dampfsperren können zu einem massenhaften Eintrag von Wasserdampf führen. Ein Rücktransport bzw. Rücktrocknung von Wasserdampf ist nahezu ausgeschlossen. Solche Konstruktionen haben oft über einen langen Zeitraum mit Durchfeuchtungen zu kämpfen, die zu Schimmelbefall, Moderfäule und niedrigen Oberflächentemperaturen führen.

- Sehr "wirkungsvolle" Leckagen entstehen u. a. durch Risse oder eine nicht sauber abgeklebte Durchdringung der innen angebrachten Dampfbremse. Nicht selten sind Elektriker dafür verantwortlich, weil noch schnell ein Kabel gezogen werden musste (z. B. für die Downlights).

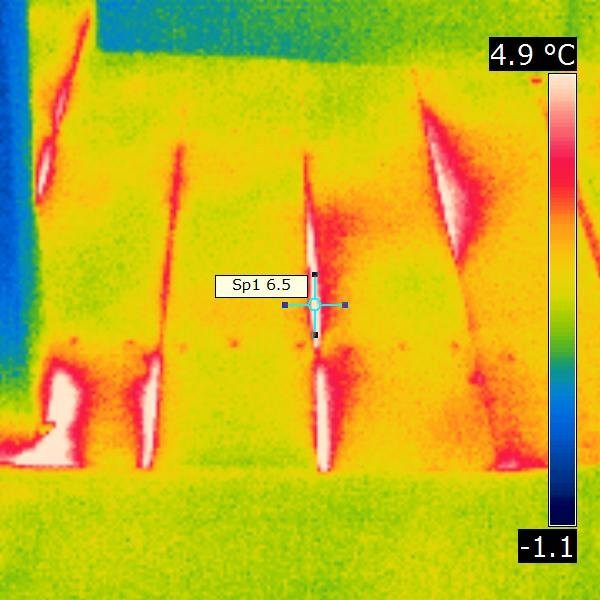

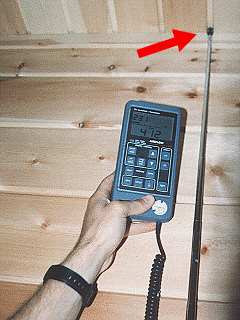

- Hinter Verkleidungen aus Paneelen o. Ä. ist die Ausbildung einer luftdichten Ebene unerlässlich, denn solche Verkleidungen sind alles andere als luftdicht. Wird diese Aufgabe ignoriert, kommt es wie aus der Abbildung ersichtlich oft zu einem rasanten Transport von Raumluft (bei der Überprüfung mit 4,12 m/sec) in die gedämmte Konstruktion hinein. Neben einem Bauschadensrisiko mit Folgen für die Behaglichkeit (Zugerscheinungen) erhöhen sich auch die Kosten für die Heizwärme.

Bei einem Test auf Luftdichtheit fallen Nut-Feder-Schalungen häufig durch.

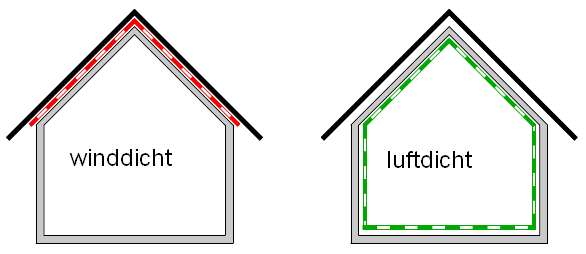

#Was bedeutet Winddichtheit?

Ein modernes Satteldach hat oberhalb der Sparren bzw. unterhalb der Dachziegel eine Ebene, die als Unterdach, Vordeckung oder Notdach bezeichnet wird. Das Unterdach dient während der Errichtung des Daches als Schutz gegen Regen, verhindert im weiteren Lebensweg das Eindringen von Flugschnee und stellt den äußeren Abschluss einer Wärmedämmung dar. Das Unterdach ist auf der kalten Seite des Daches winddicht auszuführen, damit der Wärmedämmstoff, z. B. die Mineralwolle, von außen nicht durch "blasen" werden kann. Denn ein vom kalten Wind durchströmter Dämmstoff hat keine Wirkung.

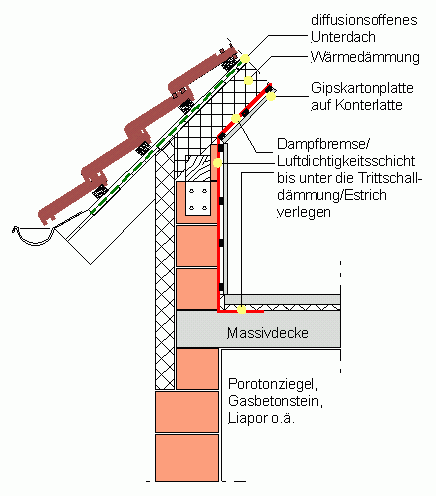

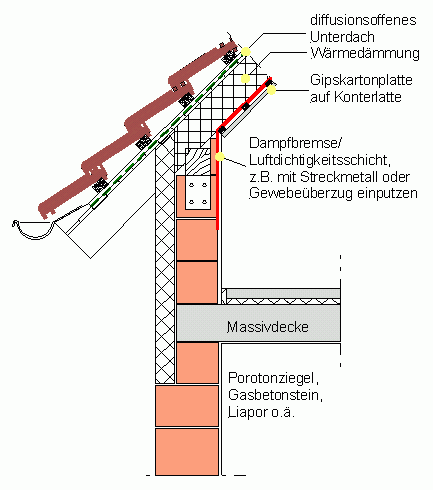

Die erforderliche Luftdichtheitsebene liegt in einem gedämmten Satteldach der Winddichtung gegenüber und ist auf der warmen Seite der Konstruktion (zum beheizten Innenraum) herzustellen. Sie muss lückenlos verlegt, Überlappungen müssen luftdicht miteinander verklebt werden. An den Rändern ist die Luftdichtheitsebene anzukleben oder einzuputzen.

Es ist vorteilhaft, wenn die Luftdichtheitsebene gleichzeitig die Aufgabe einer Dampfbremse übernimmt. Hierzu werden spezielle Dampfbremspappen oder -gewebe verwendet, die sowohl die Wasserdampfdiffusion bremsen als auch als luftdichtende Schicht funktionieren.

Besondere Aufmerksamkeit verlangen die unvermeidlichen und oft zahlreich vorhandenen Anschlüsse und Durchdringungen. Konstruktive Details zur Herstellung der Luftdichtheit werden in der DIN 4108, T.7 angegeben. Der verantwortliche Architekt bzw. Bauunternehmer ist zur Herstellung der Luftdichtheit nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik verpflichtet, sofern er für die Ausführungsplanung vertraglich verantwortlich gemacht wurde.

ausführlich in energytools.de Unterspannbahn-Vordeckung Link: www.energytools.de/hausbau-und-erneuerung/bauteile-und-konstruktionen/dachdaemmung-und-dachbodendaemmung/unterspannbahn-vordeckung-unterdach/

#Wie könnte eine luftdichte Konstruktion im Dachausbau aussehen?

Eine optimal ausgeführte gedämmte Konstruktion im Dachausbau hat auf der

- kalten Seite ein diffusionsoffenes Unterdach (diffusionsoffene Unterspannbahn oder die empfehlenswerten Holzfaserdämmplatten) und auf der

- warmen Seite eine Dampfbremse, die feuchtevariable Eigenschaften besitzt.

Als Dämmstoff kommt ein kapillar aktives Material wie Zelluloseflocken oder Holzfasern zur Anwendung. Ein solcher Aufbau, luftdicht ausgeführt, hat ein hohes Trocknungspotenzial, da der in der Konstruktion befindliche Wasserdampf sowohl zur Dachseite als auch zur Raumseite hin diffundieren kann. Selbst kondensierter Wasserdampf (Tröpfchenbildung), der sich infolge einer Luft-Leckage gebildet haben könnte, kann durch kapillaren Transport in alle Richtungen verteilt werden, wodurch sehr viel Verdunstungsfläche zur Verfügung steht.

#Wie wird Winddichtheit auf der kalten Seite der Konstruktion erzielt?

Für die Lebensdauer einer gedämmten Dachkonstruktion sind Leckagen auch auf der kalten Seite der Konstruktion, also dort, wo die Winddichtung (Unterdach, Unterspannbahn) liegt, problematisch. Falls es zu einer Durchströmung mit kalter Außenluft kommen kann, kühlt sich der Dämmstoff ab. Damit „wandert“ der Taupunkt (Erreichen der Sättigungsgrenze) von außen nach innen. Kehrt sich die Strömungsrichtung um (warme Luft strömt von innen nach außen durch den abgekühlten Wärmedämmstoff), kann ein rasch einsetzender Kondensatausfall die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffes drastisch erhöhen. Das zieht eine Verschlechterung der Dämmwirkung nach sich, führt zu Fäulnis und Schimmel.

Ein Unterdach aus winddicht abgeklebten Holzfaserdämmplatten mit einer Stärke von etwa 6 cm bringt Sicherheit gegen unkontrollierte Durchströmungen. Die Holzfaserdämmplatte hat in dieser Konstruktion auch die Eigenschaft einer zusätzlichen Aufsparrendämmung, die die Wärmebrücke Holzsparren einer Zwischensparrendämmung kompensiert.

#Wie werden Behaglichkeitseinschränkungen im Sommer verhindert?

Sehr hohe Umgebungstemperaturen beeinflussen im Sommer die thermische Behaglichkeit negativ. Um sich wohlzufühlen, muss die sommerliche Wärmebelastung einerseits durch Zustrom warmer Luft von außen gering bleiben. Ebenso muss die Wärmeleitung in den Innenraum über die von der Sonne erwärmten Bauteile reduziert werden. Einen guten Beitrag leistet hierzu eine äußere Wind- und innere Luftdichtung, die durch eine starke Dämmschicht ergänzt wird. Die gesamte Konstruktion sollte eine möglichst hohe Wärmespeicherkapazität besitzen, um die Aufheizgeschwindigkeit zu verlangsamen.

ausführlich bei energytools.de: Aufgaben der Wärmedämmung Link: www.energytools.de/hausbau-und-erneuerung/behaglichkeit-und-bauphysik/aufgabe-der-waermedaemmung

Fugen und Löcher führen zur eventuellen Durchströmung des Wärmedämmstoffes – es erfolgt eine raschere Erwärmung des Innenraumes. Dies ist ein Mangel, der insbesondere bei leichten, lockeren Dämmstoffen auftritt, die aus mineralischen oder organischen Fasern bestehen. Eine entgegengesetzte, positive Wirkung haben in diesem Zusammenhang Dämmstoffe, die eine hohe Materialdichte und eine vergleichsweise hohe Masse besitzen, wie z. B. Holzfaserdämmplatten.

ausführlich bei energytools.de: Natürliche Klimatisierung im Sommer Link: www.energytools.de/hausbau-und-erneuerung/behaglichkeit-und-bauphysik/klimatisierung

Deshalb empfehle ich ein System der Dämmung im Dach, bei dem etwa 6 cm starke Holzfaserdämmplatten als Unterdach genutzt werden. Sie dienen entsprechend abgeklebt als gut funktionierende Winddichtung. Gleichzeitig bilden diese Platten als Teil der Dämmschicht eine zusätzliche Aufsparrendämmung. Zelluloseflocken oder Holzfasern werden für die Zwischensparrendämmung eingesetzt und eine luftdicht verklebte, feuchtevariable Dampfbremse bildet den konstruktiven Abschluss.

#Wie wird hohe Luftdichtheit im Detail erreicht?

Eine hohe Luftdichtheit wird erreicht, indem Lecks vermieden werden und die Details mit dafür geeigneten Materialien sauber und nach den Empfehlungen der Hersteller ausgeführt werden. Empfehlenswert ist die Erstellung eines Luftdichtheitskonzeptes, in dem zu allen kritischen Details Lösungen erarbeitet werden.

Die Luftdichtheitsebene ist vor dem Anbringen der raumseitigen Verkleidung (Gipskarton, Putz, Schalungen) zu verlegen, sofern die Verkleidung nicht selbst die Luftdichtheitsebene darstellt. Infolge der zahlreichen Konstruktionen am Bau, die eine hohe Luftdichtheit aufweisen sollen, ist die richtige Wahl der Ausführungsdetails zur Herstellung der Luftdichtheit keine einfache Disziplin. Normalerweise sollte der ausführende Handwerker eine klare Vorstellung von der Lage, den erforderlichen Materialien und deren Verarbeitung sowie den Ausführungsdetails einer Luftdichtheitsebene besitzen.

Er sollte mit der erforderlichen Ruhe und dem nötigen Respekt für die Vorleistungen anderer Gewerke an die Ausführung herangehen. Leider trifft man auf der Baustelle oftmals auf gegenteilige Situationen.

Die Luftdichtheitsebene (in den Bildern rot) im Dachgeschoss eines Hauses liegt bei jeder Konstruktionsart auf der inneren, warmen Seite! Die konkrete Verlegung ist jedoch abhängig von der Art der raumseitigen Ausführung. Wenn man als Bauherr selbst Hand anlegt, sollte immer beachtet werden, dass auch die kleinsten zurückgelassenen Fugen in einer noch so gut gedämmten Konstruktion über einen längeren Zeitraum betrachtet meist große Feuchtigkeitsmengen passieren lassen.

Untersucht man Baumängel der Vergangenheit, waren meist Fugen und Leckagen an unkontrolliertem Luftwechsel, die zu Bauschäden führten, beteiligt. Auf der Ausströmseite sank aber die Temperatur wegen des hohen Luftdurchsatzes nicht so stark, dass immer Kondensatausfall auftrat. Und wenn doch, dann wurde der Schaden praktisch "trocken geheizt".

Ausgangspunkt zahlreicher Energieberatungen sind Behaglichkeitsstörungen mit unbekannter Ursache. Sehr häufig werden unangenehme Luftströmungen z. B. im ausgebauten Dachgeschoss beschrieben. Mal zieht es aus der Steckdose, mal mag man sich in bestimmten Bereichen eines Raumes nicht aufhalten. Die im Wärmebild sichtbar gemachten „Strömungsfahnen“ zeigen die Wirkung solcher Undichtheiten auf die Luftströmungen im Raum.

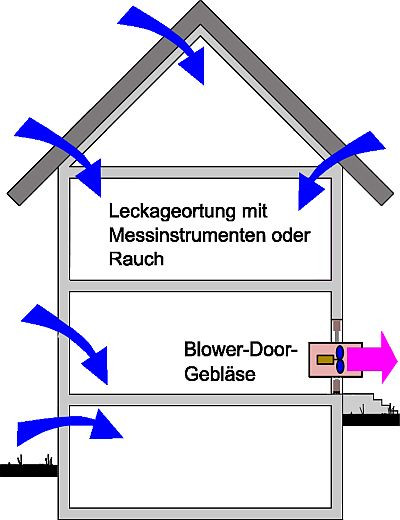

#Kann die Ausführung luftdichter Konstruktionen überprüft werden?

In der Planungsphase eines Gebäudes sollte für die Bauphase vom Architekten oder einem Bauingenieur ein Luftdichtheitskonzept erarbeitet werden. Das ist erforderlich, um die Herstellung der Luftdichtheit leichter zu überwachen. Dafür können auch freiberufliche Sachverständige mit Fachkenntnis und Baustellenerfahrung, Mitarbeiter von Überwachungsvereinen, z. B. TÜV oder Spezialisten einer Bauherreninteressengemeinschaft mit der Überprüfung beauftragt werden. Gute Ergebnisse sind nur durch detailgenaue, aussagekräftige Zeichnungen, häufige Baustellenbesuche und intensive Kommunikation zu erzielen. In bestimmten Phasen und zum Abschluss einer handwerklichen Leistung sollte die Ausführungsqualität der Luftdichtheitsebene überprüft werden. Neben der Sichtprüfung sind spezielle Dichtheitstests sinnvoll. Dazu gibt es verschiedene Methoden. Eine davon ist der sogenannte Blower-Door-Test.

Bei einem solchen Test wird das Gebäude mittels Differenzdruckmessung auf Dichtheit und Luftwechselrate überprüft. Wird dieser Test rechtzeitig nach Abschluss bestimmter Arbeiten durchgeführt, können Undichtheiten festgestellt und Leckagen abgestellt werden. Die Luftdichtheit kann sowohl quantitativ als auch qualitativ (Leckageortung) bestimmt werden.

Mit den Zahlenwerten der quantitativen Messung wird die Luftwechselrate bestimmt. Sie hat im Neubau bestimmten Anforderungen zu genügen (Gebäudeenergiegesetz). Auf gar keinen Fall sollte allein die Luftwechselrate bestimmt werden. Wichtiger ist die Ortung der Problemstellen, also eine Leckageortung als Voraussetzung für die Beseitigung von Fehlstellen.

Die Luftdichtheit sollte kontrolliert werden:

- Vor dem Einbau der raumseitigen Verkleidung (z. B. Gipskartonplatten, OSB-Platten) im Dachgeschoss sind die Verklebungen der Dampfbremse und deren Anschlüsse an den Giebelwänden, Trennwänden und Sparren zu prüfen.

- Vor dem Einbau der Verkleidungen vor Innendämmungen sind die Verklebungen an den Rändern zu prüfen.

- Vor dem Einbau einer Vorwand-Installation im Bad/WC ist die Wand luftdicht zu putzen und Durchdringungen ankommender und weggehender Rohrleitungen abzudichten.

- Vor dem Einbau von Steck- und Schalterdosen sind die ankommenden Kabel abzudichten und Leerrohre zu verschließen.

- Nach dem Einsetzen, aber vor dem Verputzen der Laibungen sind bei Fenstern und Türen die Anschlüsse zum Mauerwerk mit Dichtbändern innen und außen abzukleben.

- Vor dem Auflegen der Fensterbänke bzw. Sohlbänke innen wie außen sind die Kammern von Ziegelsteinen zu verschließen bzw. abzukleben.

- Vor der Inbetriebnahme von Belüftungsanlagen sind die Anschlüsse und Dichtungen der Lüftungskanäle zu überprüfen.

Hilfreich ist bei einem Luftdichtheitstest der zusätzliche Einsatz einer Wärmebildkamera. Sie kann, entsprechendes Fachwissen des Thermografen vorausgesetzt, Leckagen lokalisieren, visualisieren und darstellen, wo und wie ein- oder abströmende Luft die Temperaturverhältnisse beeinflusst.

Allerdings stellt die Sichtbarmachung noch keine Lokalisierung der eigentlichen Ursache dar. Für die präzise Interpretation der möglichen Gründe spielt die Erfahrung des Beraters bzw. Thermografen eine wichtige Rolle. Im konkreten Fall (Abbildungen) ist es wahrscheinlich die fehlende Abdichtung am oberen Abschluss der Giebelwand, die die charakteristischen „Kaltluftfahnen“ hervorruft. Solche Informationen erhält der Thermograf während eines Luftdichtheitstests bei niedrigen Außentemperaturen, hervorgerufen durch Unterdruck im Inneren des Gebäudes.

#Mein Fazit

- Luftdichte Konstruktionen sollen nicht die hygienische Be- und Entlüftung unterdrücken, aber verhindern, dass sich der Luftaustausch unkontrolliert und über dafür nicht geeignete Bauteile vollzieht.

- Luftundichtheiten können die Behaglichkeit verschlechtern, führen zu Bauschäden und treiben die Heizkosten nach oben.

- Die Luftdichtungsebene ist immer auf der warmen Seite der Konstruktion anzuordnen.

- Die Winddichtungsebene befindet sich auf der kalten Seite der Konstruktion und wird idealerweise aus Holzfaserdämmplatten gebildet.

- Bei einem Neubau oder großer Modernisierung mit Dachgeschossausbau empfiehlt sich die Anfertigung eines Luftdichtheitskonzeptes mit genauer Kontrolle der Ausführung.

- Empfehlenswert ist die Überprüfung der Luftdichtheit mit einem Dichtheitstest.

#FAQ zur Luftdichtheit

Frage: Ich versuche mich in das Thema Wandaufbau und Dampfbremse bei Wänden aus Holzständerwerk (in einem Bestandsbau) einzudenken. Was mir bei Ihren sehr hilfreichen Erklärungen noch fehlt: Wie werden die Anpresslatte für ein Dichtband bzw. die Abstandslatte bei einer Installationsebene befestigt? Mein erster Gedanke wäre, sie mit Schrauben an den darunter befindlichen Montagelatten zu befestigen. Aber diese Schrauben durchdringen doch die Luftdichtheitsschicht/Dampfbremse? Ist das nicht kontraproduktiv?

Antwort: Unter die Anpresslatte wird z.B. ein Nagel-Dichtband geklebt, so dass sich durch den Anpressdruck rund um das Befestigungsmittel ausreichende Luftdichtheit einstellt. Bei einer Abstandslatte für die Installationsebene kann genauso verfahren werden. Wenn die Latte kein durchgängiges Widerlager hat, braucht das Nageldichtband auch nur an den Berührungsflächen, also etwa 30 x 30 mm unter die Latte an der Stelle geklebt werden, wo die Schraube durchgeht. Das sollte ausreichende Luftdichtheit gewährleisten.

Frage: Aktuell dämme ich die oberste Geschossdecke meines Zweifamilienhauses vom Baujahr 1980. Ich habe als Vorarbeit die von damals verbaute alukaschierte 100mm Dämmung von Isover zwischen den 160mm Sparren entfernt und dämme nun mit dem aktuellen System von Isover (Glaswolle 032 und KM Duplex Dampfbremse). Ich habe dazu noch die 160mm Sparren mit Dachlatten von 40x60mm in der Höhe ausgeglichen und auch damit ich eine 200mm Dämmung einbringen kann. Leider komme ich nun an den Außenwänden nicht mit dem fachgerechten Anschluss der Dampfbremse weiter. In meinem Fall ist das komplette Obergeschoss in Holzständerbauweise ausgeführt ist, dass bedeutet das die Gefache mit Porenbeton ausgemauert und auf der Außenseite mit 40mm Mineralwolle gedämmt und mit Eternitplatten verschalt sind. An der Innenseite der Außenwände sind jeweils 10mm Gipskartonverbundplatten mit 40mm Styropordämmung auf die inneren Außenwände aufgeklebt (im Vergleich die Innenwände sind alle verputzt). Durch den Kleber bedingt gibt es einen rund 1cm dicken Luftspalt zur Außenwand, welcher natürlich auch durchströmt werden kann. Momentan bin ich mir nicht sicher, wie ich hier eine Dampfbremse an den Außenwänden richtig anschließen kann. Für mich ergeben sich aktuell nur die Möglichkeiten:

- An der Pfette hinter der Gipskartonverbundplatte und an dem seitlich verlaufenden Sparren anzuschließen, aber Raumluft könnte hinter die Gipskartonverbundplatten gehen und an der Außenwand kondensieren. Ebenso kann durch die „Unterbrechungen“ in den Gefachen zu den Porenbetonsteinen in der Giebelwand keine Dampfbremse dicht angeschlossen werden.

- An der verspachtelten Gipskartonverbundplatte und an den Rollladenkästen (aus Spanplatten mit Styropordämmung innen) anzuschließen (Dampfbremse an Gipskarton eher unüblich?)

- Gipskartonverbundplatten gegen Mineralfaserplatten austauschen und diese verputzen und dort die Dampfbremse anschließen (deutlich größerer Aufwand).

Ich hoffe auf einen hilfreichen Tipp zur Umsetzung bei der vorhandenen Situation, da ich mir schon einige Zeit Gedanken über den fachgerechten Anschluss der Dampfbremse an den Außenwänden mache und einfach keine ordentliche Lösung finde. Schon mal vorab vielen Dank. Anbei habe ich noch 3 Bilder angehängt zur besseren Vorstellung:

Antwort: Aus den Bildern geht hervor, dass die gesamte Konstruktion 1980 wahrscheinlich weder winddicht (Dichtheit gegen Außenluft auf der Außenseite) noch luftdicht (Dichtheit gegen eindringende Wohnraumluft auf der Innenseite) ausgeführt wurde. Ziel der Dämmmaßnahme müsste es - wie sie selbst schon erkannt haben – unter anderem sein, hier Abhilfe zu schaffen, um zukünftige Bauschäden zu vermeiden. Zumindest innen muss Luftdichtheit erreicht werden, da bei Nichtbeachtung hier das Bauschadensrisiko am größten ist. Der zwangsläufig auftretende Luftspalt zwischen den angeklebten Verbundplatten und den Außenwänden wird aber nur dann zu einer Gefahr, wenn warme Raumluft in diesen Raum eindringen kann, da die Temperatur im Spalt niedriger ist als im Raum (Winterfall). Sie sollten daher dafür sorgen, dass alle für die warme Raumluft potentiellen Einströmöffnungen sicher verschlossen werden (keine Steckdosen, keine Durchdringungen, seitliche Spalte zu anderen Wänden, unterer und oberer Abschluss). Wenn ersichtlich ist, dass diese Anforderung nicht erfüllt werden kann, müssen solche Bereiche geöffnet und die Einströmöffnungen verschlossen werden (gegenüber der Gika-Verbundplatte umlaufend dicht). Außerdem ist wichtig, dass die mit den Gika-Verbundplatten realisierte Innendämmung lückenlos wirksam ist. Ist dies nicht der Fall, also fehlt irgendwo Styropor, könnte durch Luftleckagen der winddichten Ebene (Holzständerbauweise mit Porenbeton) kalte Außenluft in einen ungedämmten Hohlraum einließen und so die Oberflächentemperatur der Gika-Platte herabsetzen. Dieser Vorgang kann dann zum Tauwasserausfall auf der Innenseite der Gika-Platte führen. Größere Probleme sollte in diesem Zusammenhang der Jalousiekasten machen. Informieren Sie sich über die nachträgliche Dämmung des Kastens und machen Sie diesen so gut es geht luftdicht (Innenseite). Die Fugen der Revisionsdeckel können abgeklebt werden. Wenn ersichtlich wird, dass die vorhandene Innendämmung zu viele Schwächen aufweist, sollten Sie in den sauren Apfel beißen und diese fachgerecht erneuern. Ihr Vorschlag dies mit geputzten Mineralfaserplatten auszuführen ist in Ordnung, aber nicht die einzige Möglichkeit. Denkbar sind auch Holzfaserdämmplatten oder Mineralschaum. Gegen die Verklebung von luftdichtenden Bahnen (gegen Raumluft) auf Gika-Platten ist nichts einzuwenden, sofern die Innendämmung keine Lücken und kein Leckagen aufweist.