Brauchen wir Wärmedämmung?

Sinn und Funktionsweise der Wärmedämmung, Einteilung in Gruppen, U-Wert, die Vermeidung von Durchströmung des Dämmstoffes, Regeln für dessen Einbau und wirtschaftliche Aspekte

Stellen Sie sich vor, Sie stehen im Winter draußen in der Kälte. Ohne Pullover verliert Ihr Körper schnell Wärme an die kalte Umgebung, und Sie beginnen zu frieren. Ziehen Sie einen dicken Wollpullover an, bleibt die Körperwärme dort, wo sie hingehört – bei Ihnen. Der Pullover selbst erzeugt keine Wärme, er verhindert nur, dass Ihre eigene Wärme verloren geht. Vorausgesetzt den Pullover bedeckt eine winddichte Jacke. Doch dazu später.

Genauso verhält es sich mit Ihrem Haus: Die Wärme aus den beheizten Räumen will ständig nach draußen entweichen – durch die Wände, durchs Dach, durch den Fußboden und durch die Fenster. Die Wärmedämmung ist wie der Pullover für Ihr Haus. Sie erzeugt keine Wärme, aber sie hält die Heizwärme dort, wo sie sein soll: in Ihren Wohnräumen. Vorausgesetzt, die Wärmedämmung kann nicht mit Luft durchströmt werden.

Die Aufgabe der Wärmedämmung ist es, diesen Wärmeabfluss so gut wie möglich zu stoppen. Ohne gute Dämmung ist es unmöglich, sich in den eigenen vier Wänden wirklich wohl und behaglich zu fühlen, selbst wenn die Heizung auf Hochtouren läuft.

#Wie funktioniert Wärmedämmung?

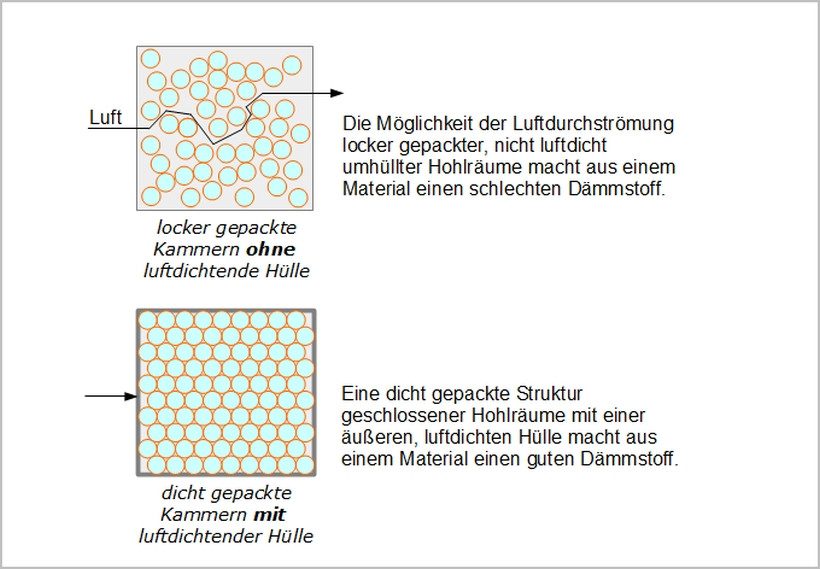

Das Geheimnis guter Dämmstoffe liegt in ihrer Struktur. Denken Sie an den dicken Wollpullover: Er wärmt nicht, weil die Wolle selbst warm ist, sondern weil Luft zwischen den Fasern oder Federn in unzählige Hohlräumen eingeschlossen sind. Diese Luft wirkt wie ein Schutzschild gegen den Abtransport von Wärme nach außen.

Genauso arbeiten auch Dämmstoffe im oder am Haus. Ob Mineralwolle, Styropor oder Holzfasern – alle haben eine gemeinsame Eigenschaft: Sie bestehen aus einem Gerüst mit vielen kleinen Hohlräumen, die mit Luft gefüllt sind. Je kleiner und zahlreicher diese Hohlräume sind, desto schlechter kann die Wärme hindurchwandern.

Denken Sie an einen guten Kaffee: Feinporige Crema hält die Wärme des Kaffees viel länger als grober Schaum. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert Wärmedämmung.

#Warum muss der Dämmstoff trocken bleiben?

In den winzigen Hohlräumen des Dämmstoffs befindet sich nicht nur Luft, sondern auch etwas Wasserdampf. Das ist ganz normal und stellt sich von selbst ein, ähnlich wie die Luftfeuchtigkeit in einem Raum. Dieser Feuchtigkeitsgehalt hat Auswirkungen auf die Dämmleistung.

Das ist ein wichtiger Punkt: Je feuchter ein Dämmstoff wird, desto schlechter dämmt er. Das ist wie bei nasser Kleidung – ein nasser Pullover wärmt nicht mehr, sondern man friert darin. Deshalb ist es so wichtig, dass Dämmstoffe beim Einbau trocken sind und auch danach trocken bleiben.

Die einfache Regel lautet: Je trockener der Dämmstoff und je mehr kleine Luftkammern er hat, desto besser funktioniert er.

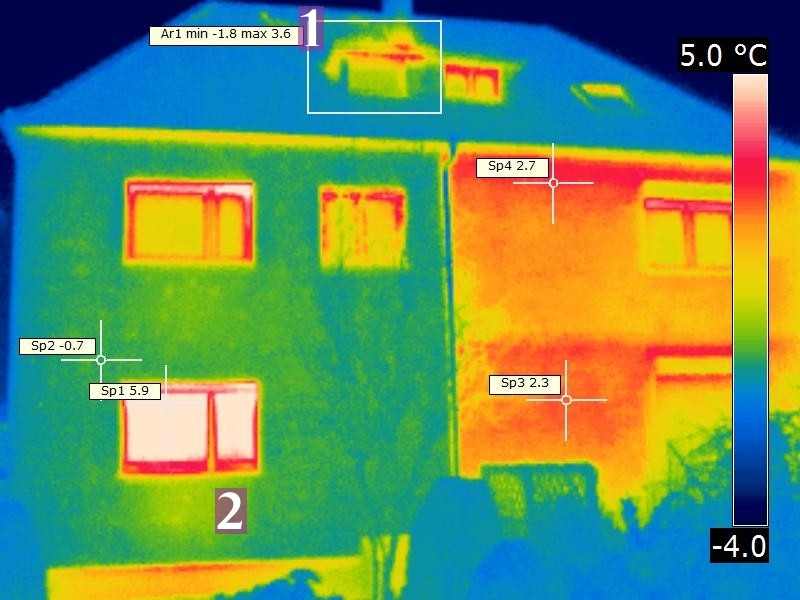

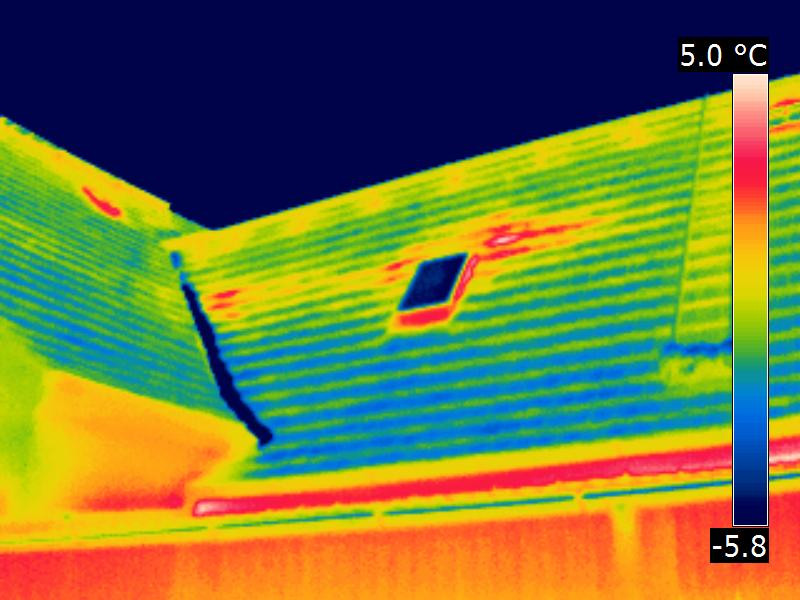

Das Wärmebild eines Zweifamilienhauses im Winter zeigt eindrucksvoll den Unterschied: Die linke Haushälfte wurde zusätzlich von außen gedämmt. Sie zeigt sich auf dem Wärmebild dunkler (kälter von außen). Das bedeutet, dass die Wärme nicht nach außen entweicht, sondern im Haus bleibt. Die rechte, ungedämmte Haushälfte leuchtet hell (warm von außen) – hier geht viel Heizwärme verloren.

#Was bedeutet eigentlich dieser U-Wert?

Der U-Wert ist so etwas wie ein Zeugnis für Ihre Wände, Fenster und Dächer. Er sagt aus, wie viel Wärme in einer bestimmten Zeit durch ein Bauteil nach draußen verschwindet.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten zwei Töpfe mit heißem Wasser: einen aus dünnem Blech und einen mit zwei Blechen die einen luftgefüllten Hohlraum einschließen ähnlich wie bei einer einfachen Thermoskanne. Beim Blechtopf können Sie die Wärme außen sofort spüren – er hat sozusagen einen schlechten U-Wert. Der isolierte Topf bleibt außen kühl, weil die Wärme innen bleibt – er hat einen guten U-Wert.

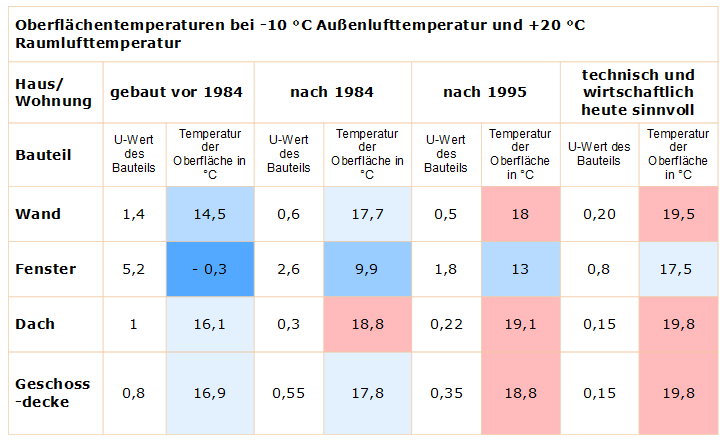

Aus den Zahlen kann folgendes abgeleitet werden: Ein großer U-Wert bedeutet schlechte Dämmung. Es geht viel Wärme verloren, die Innenseite der Außenwand bleibt trotz Heizung kalt, und Sie fühlen sich unwohl. Ein kleiner U-Wert bedeutet gute Dämmung. Es geht wenig Wärme verloren, die Innenseite der Wand wird warm, und Sie fühlen sich behaglich.

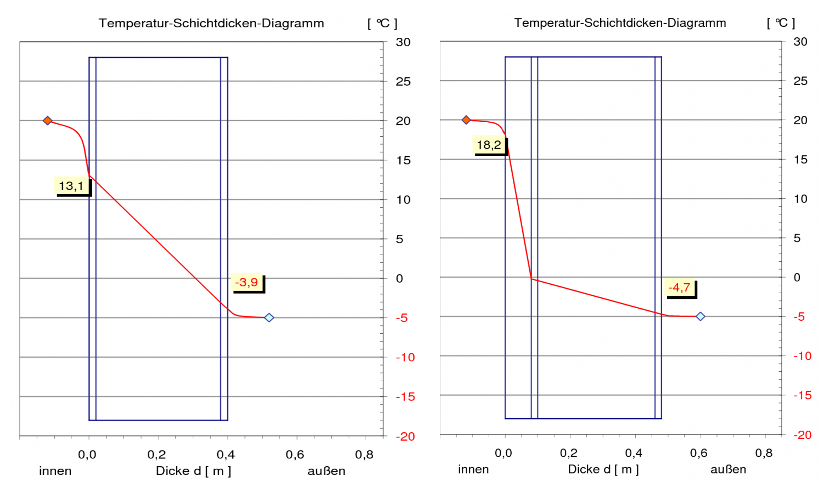

Ein Beispiel aus der Praxis: Eine alte, ungedämmte Ziegelwand vor 1984 errichtet hat einen U-Wert von etwa 1,3. Die Innenseite dieser Wand erreicht im Winter bei minus 5 °C nur etwa 13,1 Grad – kein Wunder, dass man sich unwohl fühlt! Bringen Sie eine 8 Zentimeter dicke Dämmung an der Innenseite an, sinkt der U-Wert auf etwa 0,4, und die Wandinnenseite wird etwa 18,2 Grad warm. Plötzlich fühlt sich der Raum gemütlich an.

#U-Werte und Oberflächentemperaturen verschiedener Bauteile

#Verschiedene Dämmstoffe im Vergleich

Als Dämmstoffe gelten alle Materialien, die Wärme schlechter leiten als ein bestimmter Grenzwert. Dieser liegt bei 0,1 W/mK (Das ist die physikalische Einheit, ausgesprochen "Watt pro Meter und Kelvin", das müssen sie sich aber nicht merken). Zum Vergleich: Nadelholz liegt mit 0,13 knapp darüber und zählt daher noch nicht als Dämmstoff, auch wenn es im Vergleich zu Beton recht gut dämmt.

Die Dämmstoffe werden in Gruppen eingeteilt, ähnlich wie Schulnoten. Diese Gruppen heißen Wärmeleitfähigkeitsgruppen, abgekürzt WLG. Wenn Sie im Baumarkt Styropor mit der Bezeichnung WLG 035 sehen, bedeutet das: Dieser Dämmstoff hat eine Wärmeleitfähigkeit von etwa 0,035. Daneben könnte einer Holzfaserdämmplatte stehen, die der WLG 045 zugeordnet ist. Je kleiner die WLG-Zahl, desto besser dämmt das Material. Das sollten Sie sich als wichtige Entscheidungshilfe merken.

Besonders gute Dämmstoffe wie Polyurethan-Schaum schaffen einen WLG-Wert von 025. Sie können sich das wie verschiedene Thermoskannen vorstellen: Alle halten den Kaffee warm, aber manche besser als andere. Am allerbesten wäre ein Vakuum, also ein luftleerer Raum, aber das lässt sich in der Baupraxis nur schwer umsetzen und ist sehr teuer.

Die goldene Regel für die Baustelle lautet: Wählen Sie für jede Aufgabe einen Dämmstoff mit möglichst guter Dämmwirkung (also kleiner WLG-Zahl) der sich für den jeweiligen Einsatzort (Dach, Boden, Außenwand) eignet und dabei nicht zu teuer ist.

#Warum darf keine Luft durch den Dämmstoff strömen?

Hier wird es besonders wichtig. Erinnern Sie sich an den grob gestrickten Pullover im Wind? Genau das Problem haben wir auch beim Dämmen. Wenn Luft den Dämmstoff durchströmen kann, ist die ganze Dämmwirkung dahin.

Manche Dämmstoffe, wie Styropor oder eingeblasene Zellulosefasern, lassen von sich aus kaum Luft durch. Sie sind wie eine dichte Daunenjacke mit einer winddichten Hülle. Andere Dämmstoffe, wie Mineralwolle oder Schafwolle, verhalten sich eher wie ein lockerer Strickpullover – die Luft kann relativ leicht hindurch. Deshalb muss man diese Dämmstoffe so einbauen, dass keine Luft durchströmen kann.

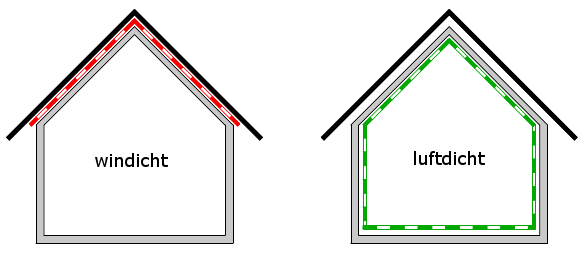

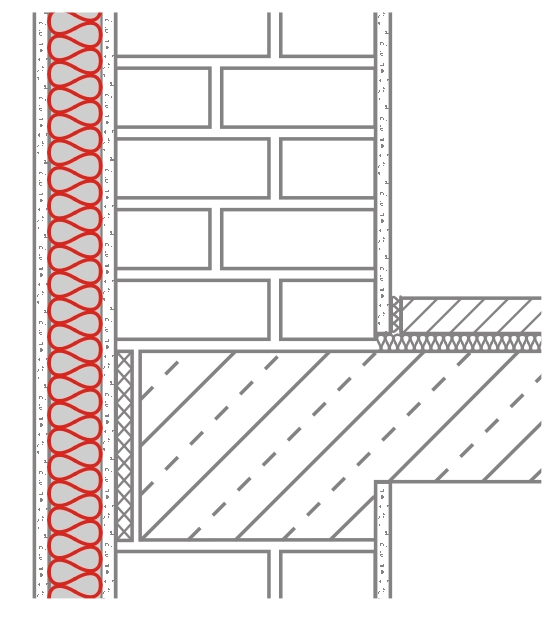

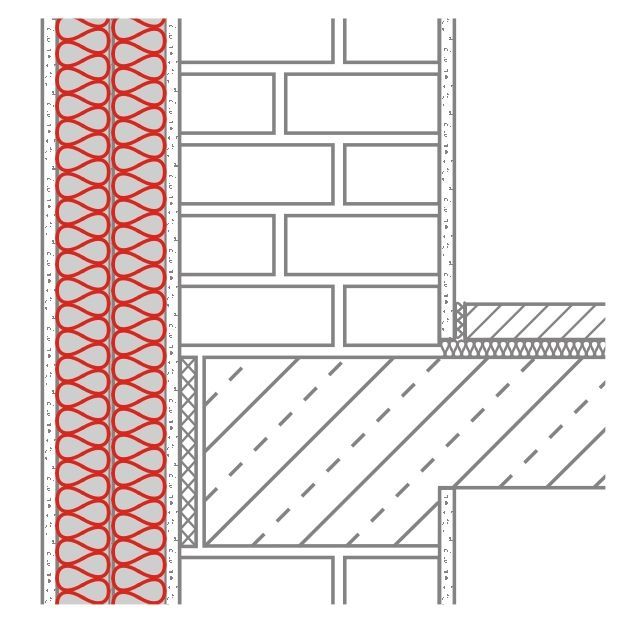

#Innen luftdicht, außen winddicht

Von innen darf keine warme, feuchte Raumluft in den Dämmstoff eindringen, und von außen darf keine kalte Außenluft hineinströmen. Das erreicht man durch

- luftdichte Gewebe oder spezielle Pappen oder Folien (auch Dampfbremse genannt) auf der Innenseite und

- winddichte Bahnen (auch Unterspannbahn genannt) auf der Außenseite. Denken Sie an eine Daunenjacke mit einem winddichten Außenstoff – ohne diesen Stoff würde der Wind durch die Daunen pfeifen, und Sie würden frieren.

Alle Dämmstoffe müssen luftdicht eingebaut werden. Stöße, Ecken, Überlappungen, Durchdringungen, Risse oder Anschlüsse zum Mauerwerk führen zu Luftdurchlässigkeiten, die die Wirkung der Wärmedämmung verschlechtern und Bauschäden verursachen. In der Praxis betrifft dies nahezu den gesamten gedämmten Dachbereich. Hohe Luftdichtheit ist hier erforderlich, um

- die Gefahr einer Tauwasserbildung im Dämmstoff zu bannen und

- die Einströmung von Fasern und Luftschadstoffen in den Innenraum zu verhindern.

#Was passiert mit dem Wasserdampf?

In jedem Wohnraum entsteht Wasserdampf – beim Kochen, Duschen, sogar beim Atmen. Dieser Wasserdampf ist unsichtbar. Er will sich überall hin gleichmäßig verteilen (stellen Sie sich einen Tropfen Tinte im Wasserglas vor). Er wandert dabei auch durch Bauteile nach draußen, wenn dort die Dampfkonzentration geringer ist. Das ist im Winter meist der Fall. Diesen Vorgang nennt man Wasserdampfdiffusion.

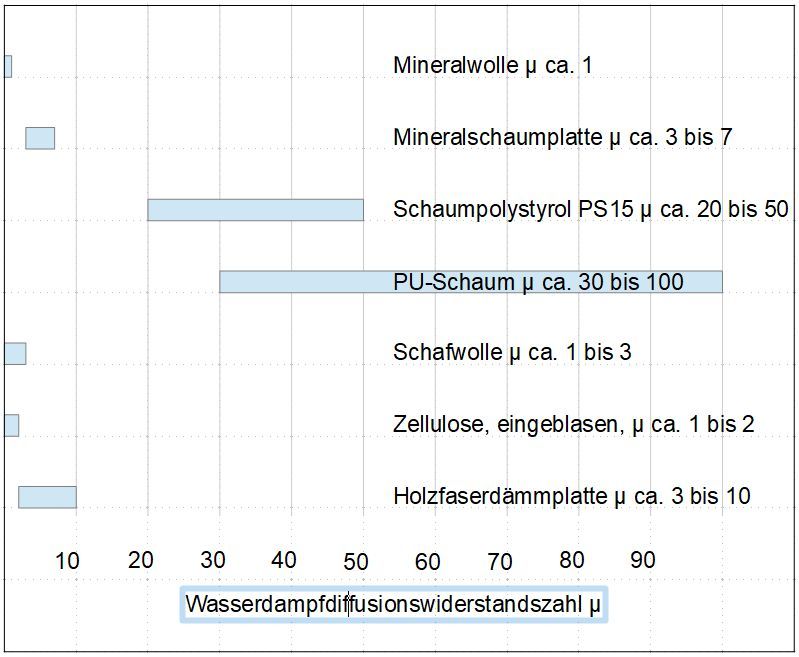

Die verschiedenen Baustoffe und Dämmstoffe bremsen diesen Wasserdampf unterschiedlich stark. Das wird mit dem sogenannten µ-Wert (sprich: mü-Wert) beschrieben. Stellen Sie sich verschiedene Siebe vor: Ein grobes Sieb lässt viel durch, ein feines Sieb bremst stark.

Mineralwolle hat einen µ-Wert von 1 – sie verhält sich also wie Luft und lässt den Wasserdampf praktisch ungehindert durch. Styropor hat einen µ-Wert von etwa 20 – es bremst den Wasserdampf also 20-mal stärker als Mineralwolle. Nadelholz liegt bei 40 und bremst noch stärker.

Die wichtige Regel lautet: Von innen nach außen sollte der Wasserdampf immer leichter durchkommen. Dann ist die Gefahr von Tauwasser und Feuchtigkeit in der Wand gering. Das ist wie bei einer atmungsaktiven Regenjacke: Schweiß kann von innen nach außen entweichen, aber Regen kommt nicht von außen nach innen.

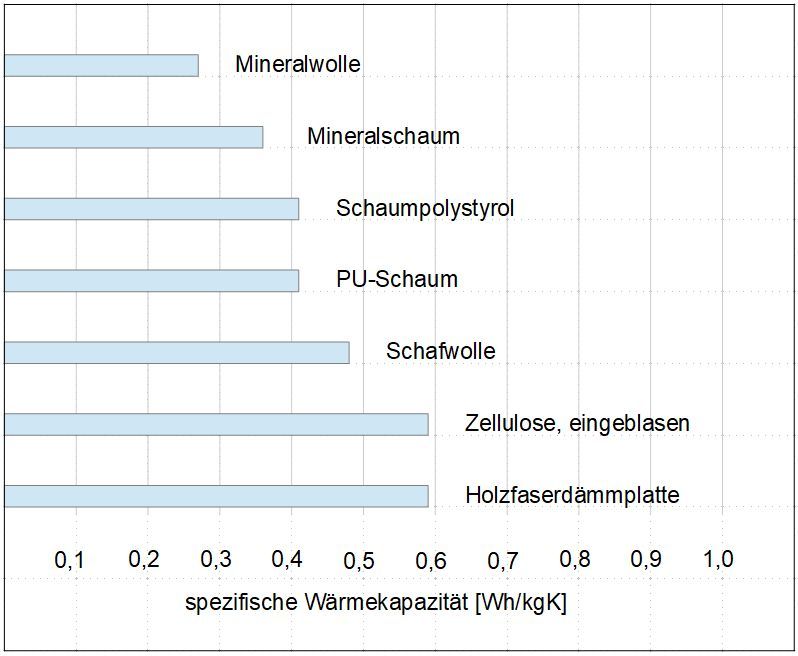

#Wie viel Wärme kann ein Dämmstoff speichern?

Die Dämmwirkung eines Baustoffes ist wichtig, aber auch die Fähigkeit, Wärme zu speichern ist in bestimmten Anwendungen bedeutsam. Das ist wie bei verschiedenen Töpfen: Ein dicker Gusseisentopf speichert viel Wärme und gibt sie langsam ab. Ein dünner Blechtopf reagiert sofort auf Temperaturänderungen.

Diese Eigenschaft nennt sich Wärmekapazität. Mineralwolle kann nur wenig Wärme speichern – sie reagiert schnell auf Temperaturänderungen. Holz- und Zellulosefasern können mehr als doppelt so viel Wärme speichern.

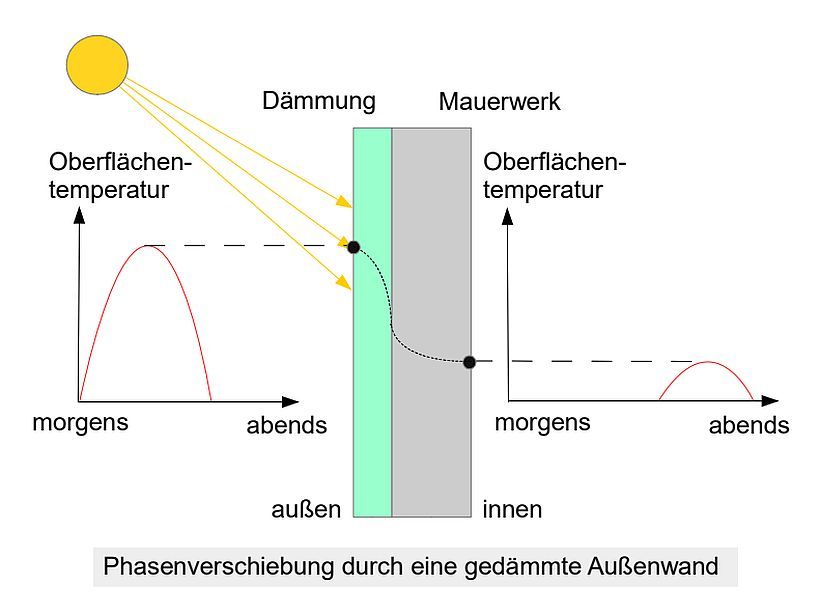

Das macht sich besonders im Sommer bemerkbar. Stellen Sie sich ein Dachzimmer vor, das von der Sonne aufgeheizt wird. Mit Mineralwolle wird es relativ schnell warm im Raum. Mit Holzfasern als Dämmstoff dauert es viel länger, bis die Hitze durchkommt – und oft hat sich die Außenseite schon wieder abgekühlt, bevor die Wärme innen ankommt. Das nennt man Phasenverschiebung.

Im Winter ist eine hohe Wärmespeicherung übrigens nicht immer vorteilhaft. Wenn Sie ein Gästezimmer haben, das nur am Wochenende genutzt wird, heizt sich ein Raum mit viel speichernder Masse nur langsam auf. Ein leichter, z.B. von innen gedämmter Raum wird dagegen schnell warm.

#Die fünf goldenen Regeln für gute Dämmung

Eine Wärmedämmung funktioniert optimal, wenn Sie fünf einfache Regeln beachten:

Die erste Regel heißt: Viel hilft viel. Je dicker der Dämmstoff, desto besser. Sechs Zentimeter sind gut, zwölf Zentimeter sind besser. Das ist wie mit Decken im Bett – eine dicke Decke wärmt mehr als eine dünne.

Die zweite Regel: Keine Lücken lassen. Wenn zwischen den Dämmplatten Spalten bleiben, ist das wie ein Loch im Pullover – ein Teil der Wirkung ist dahin. Jede Ritze, jede Fuge muss dicht sein.

Die dritte Regel: Luftdicht einbauen. Das haben wir schon besprochen – keine Luft darf durch den Dämmstoff strömen können, weder von innen noch von außen.

Die vierte Regel: Keine Luftzirkulation zulassen. Zwischen Dämmstoff und Wand darf kein Hohlraum entstehen, in dem Luft zirkulieren kann.

Die fünfte Regel: Trocken halten. Der Dämmstoff darf nicht feucht werden. Deshalb braucht man manchmal eine Dampfbremse auf der Innenseite, die den Wasserdampf etwas bremst, aber nicht komplett abdichtet.

#Wie viel Heizenergie können Sie tatsächlich sparen?

Sorgfältig gedämmte Haus-Bauteile verbessern die Behaglichkeit, beseitigen das Feuchte- und Schimmelrisiko und sparen beim Brennstoffverbrauch. Anders ausgedrückt: Man fühlt sich wohl in einem gut gedämmten Haus, ist keinen gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt und reduziert die Energiekosten.

Es gibt zahlreiche Hausbesitzer und Mieter, die anderer Meinung sind. Dämmung lässt die Wand nicht atmen und sie führt zu Schimmelbildung. Sogar der eine oder andere Experte vertritt diese Meinung, die sich aber mit meinen praktischen Erfahrungen beißt. Nicht nachvollziehbar ist, dass gegenwärtig viele nach einer Wärmepumpe Ausschau halten, aber dabei die passive Energieeinsparung aus den Augen verlieren. Dabei muss eine Luft-Wasser-Wärmepumpe annähernd die gleiche Wärmemenge, wie z.B. der ersetzte Gaskessel, bereitstellen. Denn am Bedarf nach Wärme hat sich unabhängig von deren Erzeugung nichts geändert. Nur durch die Verbesserung der Eigenschaften der baulichen Hülle wird Wärmebedarf dauerhaft verringert.

Doch wie viel Dämmung braucht das Haus? Macht es Sinn, sich mit 6 cm Dämmstoffstärke zufrieden zu geben? Kann man noch mehr sparen? Oder sind gar 20 cm angesagt? Und gibt es dabei keine bauphysikalischen Grenzen? Eine in der Energieberatung oft gestellte Frage lautet: Wie viel Geld für Wärmedämmung spart wie viel Energie – und, ist das dann auch wirtschaftlich? Um darauf eine vernünftige Antwort zu geben, sind folgende einfache überschlägige Berechnungen hilfreich:

- Energieeinsparung in %= 1 – (U-Wert des Bauteiles (hinterher) / U-Wert des Bauteiles (vorher))

- Einsparung in Liter Öl oder m³ Erdgas = 10 mal (U-Wert des Bauteils (vorher) minus U-Wert des Bauteils (hinterher))

Die angegebenen U-Werte in folgender Übersicht werden der besseren Übersichtlichkeit wegen ohne die Einheit W/m²K angegeben.

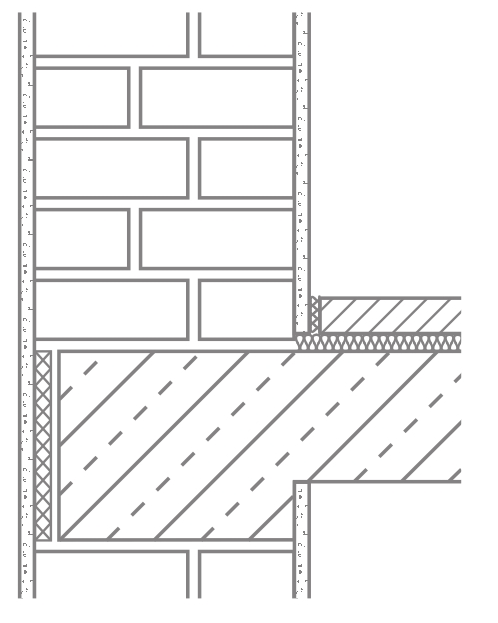

| Ausgangskonstruktion | Beschreibung |

|---|---|

|

Klassisches Ziegelmauerwerk mit Vollziegeln, 60er Jahre, 30 cm Wandstärke, mit Betondecke 15cm. Der U-Wert der Wand liegt bei etwa 1,3 bis 1,5. Die mögliche Einsparung in % errechnet sich so: Einsparung = 1 – (U-Wert des Bauteiles (hinterher) / U-Wert des Bauteiles (vorher)) |

| Innendämmung_6_cm | |

|

Beispiel 1: Mit einer Innendämmung von nur 6 cm verbessert sich der U-Wert der Wand auf ca. 0,89. Rechenweg für die Einsparung = 1 – (0,89 / 1,5) = 0,41. Die Energieeinsparung beträgt 41 %, bezogen auf die vorher von der Außenwand verursachten Verluste. Um die damit verbundene Einsparung von Brennstoffen überschlägig zu bestimmen, rechne ich: Einsparung an Brennstoff= 10 x (1,5 – 0,89) = 6,1 (Liter bzw. Kubikmeter). Die Einsparung bezieht sich auf einen Quadratmeter der jeweiligen Bauteilfläche (in diesem Fall die Außenwand) und ein Jahr. Bei einer gedämmten Außenwandfläche von 100 m² ergibt sich somit eine Reduzierung des Verbrauchs von ca.: 6,1 mal 100 m² = 610 Liter Öl bzw. Kubikmeter Erdgas im Jahr. |

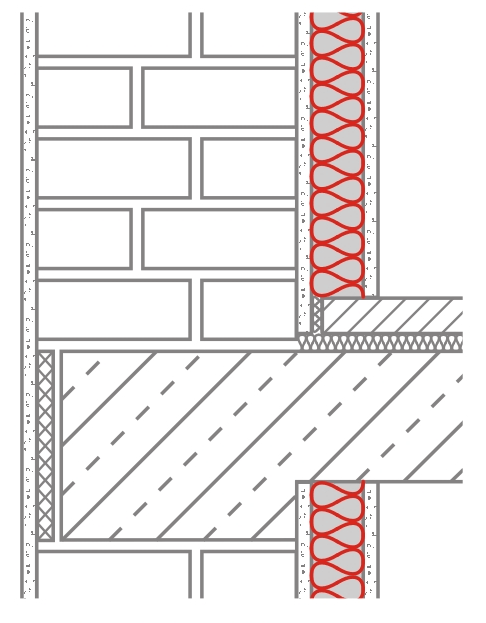

| Außendämmung_6_cm | |

|

Beispiel 2: Mit einer Außendämmung von nur 6 cm verbessert sich der U-Wert der Wand auf ca. 0,46. Rechenweg für die Einsparung = 1 – (0,46 / 1,5) = 0,69. Die Energieeinsparung beträgt 69 %, bezogen auf die vorher von der Außenwand verursachten Verluste. Einsparung an Brennstoff = 10 x (1,5 – 0,46) =10,4 (Liter bzw. Kubikmeter). Die Einsparung bezieht sich auf einen Quadratmeter der jeweiligen Bauteilfläche (in diesem Fall die Außenwand) und ein Jahr. Bei einer gedämmten Außenwandfläche von 100 m² ergibt sich somit eine Reduzierung des Verbrauchs von ca.: 10,4 mal 100 m² = 1040 Liter bzw. Kubikmeter. |

| Außendämmung_12_cm | |

|

Beispiel 3: Mit einer Außendämmung von 12 cm verbessert sich der U-Wert der Wand auf ca. 0,3. Rechenweg für die Einsparung = 1 – (0,3 / 1,5) = 0,80. Die Energieeinsparung beträgt 80 %, bezogen auf die vorher von der Außenwand verursachten Verluste. Einsparung an Brennstoff = 10 x (1,5 – 0,3) =12 (Liter bzw. Kubikmeter). Die Einsparung bezieht sich auf einen Quadratmeter der jeweiligen Bauteilfläche (in diesem Fall die Außenwand) und ein Jahr. Bei einer gedämmten Außenwandfläche von 100 m² ergibt sich somit eine Reduzierung des Verbrauchs von ca.: 12 mal 100 m² = 1200 Liter bzw. Kubikmeter im Jahr. |

Die Lektion daraus: Jeder Zentimeter Dämmung hilft, aber die größten Sprünge macht man am Anfang. Von null auf sechs Zentimeter ist ein riesiger Fortschritt. Von sechs auf zwölf ist immer noch sehr lohnend. Von zwölf auf achtzehn wird der Gewinn kleiner, ist aber bei günstigen Dämmstoffen immer noch sinnvoll.

#Wie ermittle ich die erforderliche Dämmschichtdicke?

Die Dämmwirkung einer wärmedämmenden Schicht hängt sowohl von ihrem Material als auch von dessen Einbaustärke ab. Unterschiedliche Dämmstoffe werden in Wärmeleitfähigkeitsgruppen eingeteilt. Die Wirkung eines schwächer dämmenden Materials kann durch eine höhere Einbaustärke ausgeglichen werden – und umgekehrt.

Gelegentlich sind dazu überschlägige Berechnungen erforderlich.

- Um die ungefähre Dämmschichtdicke zu ermitteln, wenn ein bestimmter U-Wert gewünscht und der Dämmstoff (Wärmeleitfähigkeitsgruppe WLG) bekannt ist, rechne ich:

--> erforderliche Dämmschichtdicke ≈ 0,WLG / gewünschter U-Wert

--> Die erforderliche Dämmschichtdicke des Dämmstoffes in Metern entspricht etwa der Wärmeleitfähigkeitsgruppe (0,WLG) geteilt durch den gewünschten U-Wert

Beispiel: Betrachten wir eine 36cm starke Hauswand aus Ziegeln der 60er Jahre. Eine solche Wand hat einen ungefähren U-Wert von 1,5. Ein deutlich besserer U-Wert von etwa 0,3 soll mit einer Dämmung aus Schaumpolystyrol (WLG 035) erreicht werden. Welche Dämmstoffstärke ist erforderlich?

Rechenweg: erforderliche Dämmschichtdicke ≈ 0,035 / 0,3 = 0,116 m -> = 12 cm

Für diese überschlägige Berechnung kann der U-Wert der bisherigen Konstruktion, z.B. einer 36 cm starken älteren Ziegelwand aus Vollsteinen, (U-Wert ca. 1,5) unberücksichtigt bleiben, wenn dieser nur geringen Einfluss auf das Ergebnis hat. Das ist immer dann der Fall, wenn der durch eine zusätzliche Dämmung gewünschte U-Wert klein gegenüber der bisherigen ungedämmten Konstruktion ist.

- Um die Dämmschichtdicke eines Bauteiles zu ermitteln, das bei gleichem U-Wert mit verschiedenen Dämmstoffen errichtet wird, berechne ich eine vergleichbare Dämmschichtdicke.

Ich benutze dazu wieder die bekannte Näherungsformel:

--> Vergleichbare Dämmschichtdicke ≈ 0,WLG / bekannter U-Wert

Beispiel: Die Dämmung im ausgebauten Dachgeschoss soll einen U-Wert von ca. 0,15 W/m²K haben. Ich kann zwischen a: Mineralwollematten (WLG 035) und b: eingeblasenen Holzfasern (WLG 040) wählen.

Rechenweg a:Vergleichbare Dämmschichtdicke ≈ 0,035 / 0,15 = 0,233 m Rechenweg b:Vergleichbare Dämmschichtdicke ≈ 0,040 / 0,15 = 0,266 m

#Mein Fazit

- Wärmedämmung ist eine der klügsten Investitionen, die Sie in Ihr Haus stecken können. Sie hält ein Leben lang, oft fünfzig Jahre und länger, ohne nennenswerte Pflege oder Wartung. Die ersten Dämmungen aus den 1960er Jahren funktionieren heute noch einwandfrei.

- Wärmedämmung verringert nicht nur Ihre Heizkosten, sondern vor allem Ihr Wohlbefinden. Warme Wandoberflächen bedeuten Behaglichkeit. Sie verhindern Schimmel, weil nirgendwo kalte, feuchte Ecken entstehen. Und Sie sparen Jahr für Jahr Heizwärme, die Sie gar nicht erst erzeugen müssen.

- Im Vergleich zu einer neuen Heizung hat Dämmung einen entscheidenden Vorteil: Eine Heizung muss nach fünfzehn bis zwanzig Jahren ersetzt werden, braucht Wartung, Strom und Brennstoff. Dämmung arbeitet passiv und kostenlos, sobald sie einmal eingebaut ist. Bei guter Qualität der Wärmedämmung wirkt die Verringerung des Wärmeabflusses so lange, wie die Dämmwirkung nicht nachlässt.

- Nach heutigem Kenntnisstand verlieren richtig eingebaute Dämmstoffe niemals ihre Dämmwirkung. Solange wird der durch die Heizung zu deckende Transmissionswärmebedarf entsprechend niedriger sein.

- Viele Menschen suchen gerade nach einer Wärmepumpe als Lösung für ihre Heizungsprobleme. Das ist nicht falsch, aber ohne gute Dämmung muss auch die Wärmepumpe genauso viel Wärme erzeugen wie der alte Kessel. Nur die Dämmung senkt den tatsächlichen Wärmebedarf dauerhaft.

- Die Investition in Wärmedämmung ist nachhaltiger als die Investition in Technik. Das ist die zentrale Botschaft. Dämmen Sie gut, und Sie brauchen weniger Heizung. Dämmen Sie schlecht, und keine noch so moderne Heizung wird Ihre Energiekosten wirklich senken oder für echte Behaglichkeit sorgen.