Heiztechnik gegen Kaltluftfall

Hier erfahren Sie, wie Sie mit spezieller Heiztechnik gegen Kaltluftfall und Strahlungswärmeentzug vorgehen können, um optimale Behaglichkeit zu schaffen.

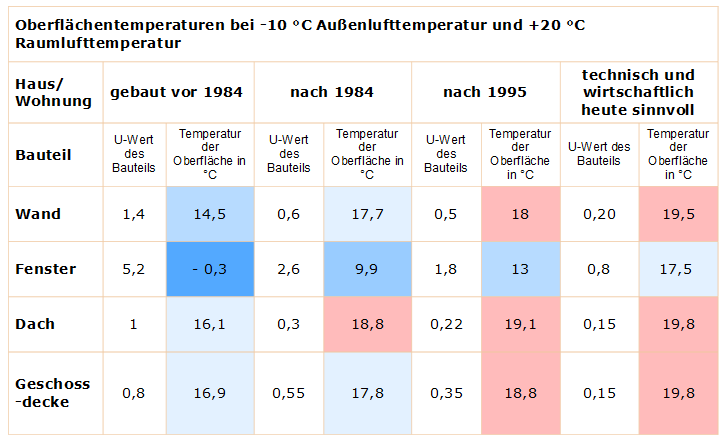

In dem Kapitel "Gestörte Behaglichkeit" werden die Ursachen des Kaltluftfalls und die Auswirkungen niedriger Oberflächentemperaturen behandelt. Meine Erfahrung zeigt, dass diese Störgrößen in schwach gedämmten massiven Gebäuden aus der Zeit um 1980 und früher sehr häufig auftreten. Gibt es eine Möglichkeit die Behaglichkeit ohne Dämmmaßnahmen zu verbessern?

Eine Möglichkeit zur Vermeidung des Kaltluftfalls und zur Verbesserung des Strahlungsgleichgewichtes besteht in der Auswahl bzw. Anordnung speziell gestalteter Heizkörper. Die langfristige Aufgabe bleibt dennoch bestehen, die Bauteile des Hauses auf ein hohes Dämm-Niveau zu bringen. Eine zuvor angepasste Heizungsanlage stellt jedoch keinen Nachteil dar im Streben nach hoher thermischer Behaglichkeit - im Gegenteil.

#Wie funktionieren Platten-Heizkörper?

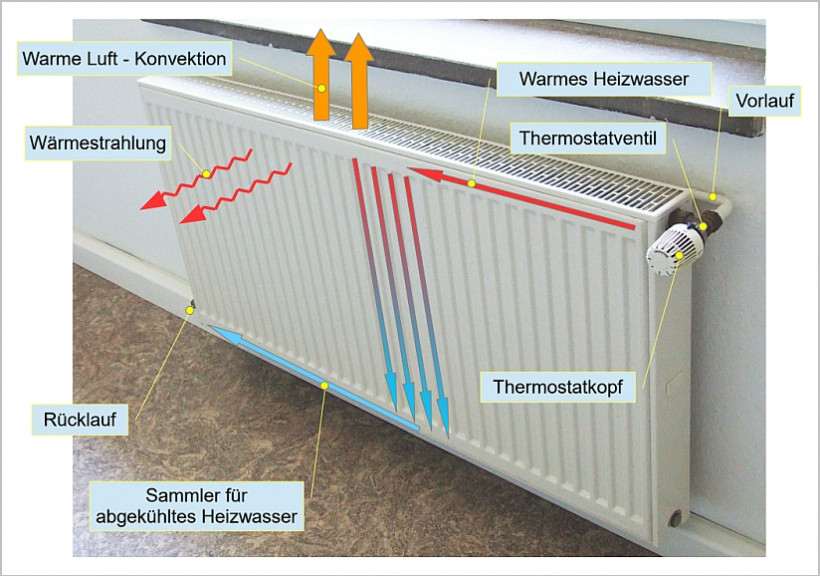

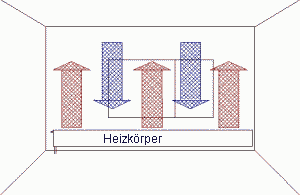

Standard-Plattenheizkörper bestehen meist aus einer vorderen und einer hinteren Platte von zwei miteinander verschweißten Stahlblechen, in die Kanäle eingearbeitet sind. In diesen Kanälen fließt das warme Heizwasser (Vorlauf) von oben nach unten zum Rücklauf. Die Platten werden im laufenden Betrieb bei richtiger hydraulischer Einstellung von oben nach unten kühler. Durch die Erwärmung kommt es

- zur Wärmeabgabe durch Wärmestrahlung in fast alle Richtungen des Raumes sowie

- zum Aufsteigen erwärmter Luft über dem Heizkörper durch Konvektion.

#Wie wird die Wärmeabgabe eines Heizkörpers geregelt?

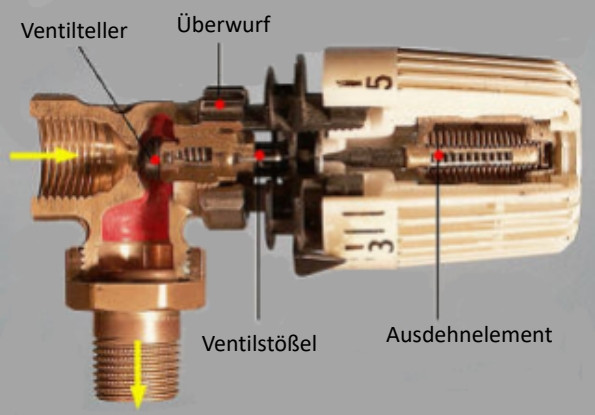

Die Regelung der Wärmeabgabe von Heizkörpern in einer Warmwasserheizungsanlage erfolgt unabhängig von deren Bauweise durch die Drosselung des Durchflusses von Heizungswasser. Dafür sorgen Stellventile mit analogen oder digitalen Thermostatköpfen, die auf die Temperatur der umgebenden Raumluft reagieren. Die Wärmeabgabe durch Wärmestrahlung können Thermostatköpfe nicht verändern. Sobald die am Thermostatkopf voreingestellte Raumtemperatur langsam erreicht wird (z.B. 20 °C in Stufe III), wird der Durchfluss von Heizungswasser zunächst reduziert, bei Überschreiten des Einstellungswertes oft ganz gestoppt.

Hinweis: Sollte das Ventil den Durchfluss vollständig unterbrechen, ist dies ein Anzeichen dafür, dass der Heizungsanlage ein hydraulischer Abgleich fehlt. In der Regel ist in solchen Fällen die Temperatur des Heizungswasser zu hoch und entspricht nicht dem aktuellen Heizwärmebedarf des Raumes.

#Was ist die Konvektionsleistung eines Heizkörpers?

Die Erwärmung der Luft, auch als Konvektion bezeichnet, vollzieht sich durch die Wärmeübergabe der äußeren Oberflächen der von Heizwasser durchströmten warmen Platten eines Heizkörpers an die "vorbei streichende" Luft. Die Lufterwärmung ist umso intensiver, je mehr wärmetauschende Fläche dafür am Heizkörper zur Verfügung steht und/oder je höher die Heizkörpertemperatur ist. Die Lufterwärmungsleistung kann gesteigert werden, indem die Hersteller zusätzliche, senkrecht angeordnete Konvektionsbleche auf der Rückseite der Platten aufschweißen. Im Gegensatz dazu verringert sich die Konvektionsleistung, wenn die wärmetauschende Oberfläche des Heizkörpers kleiner wird oder die Intensität des Wärmetausches aufgrund der Bauform (Schacht vermeiden) geringer ausfällt und/oder die Heizwassertemperatur sinkt.

- Konvektion

- Die Erwärmung der Luft führt zu einer Verringerung ihrer Dichte. Sie wird leichter und steigt nach oben. Der Aufstieg der erwärmten Luft findet sowohl zwischen den Platten als auch unmittelbar an der Vorder- und Rückseite statt. Gleichzeitig findet eine Ansaugung von kühlerer Raumluft im unteren Bereich des Heizkörpers statt. Dies erzeugt eine Luftströmung am Boden des Raumes, die, abhängig von ihrer Geschwindigkeit, als unangenehmer Zug an den Füßen wahrgenommen werden kann.

#Was ist die Wärmestrahlung eines Heizkörpers?

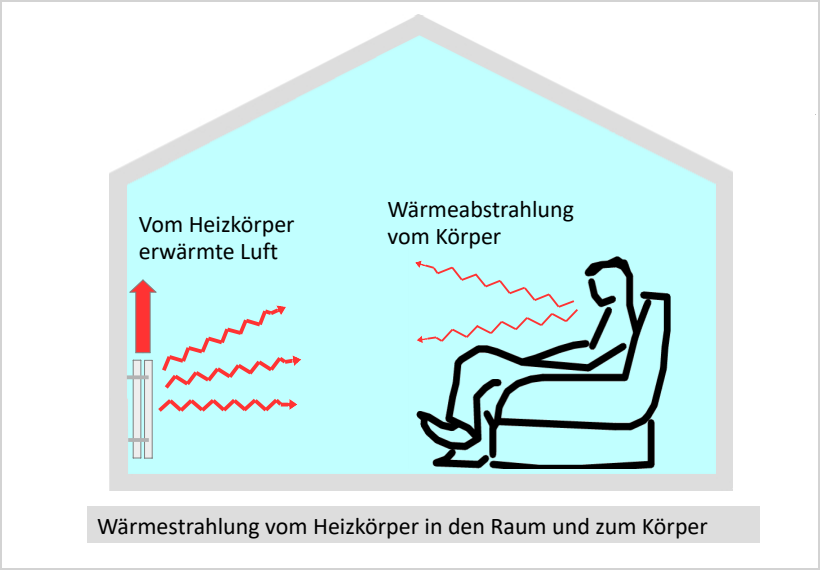

Die Wärmestrahlung (auch Radiation genannt) ist, ähnlich wie das Licht, eine elektromagnetische Strahlung, die sich jedoch in einem für das menschliche Auge unsichtbaren Frequenzbereich bewegt. Wärmestrahlung geht von jedem warmen Körper (Sonne, Ofen, Mensch) aus und erwärmt einen kühleren Körper, wenn sie auf diesen trifft. Ein Übertragungsmedium ist dafür nicht erforderlich. Je höher der Temperaturunterschied, desto größer ist die Strahlungsleistung.

- Ist ein Heizkörper wärmer als der Mensch (die menschliche Oberflächentemperatur beträgt etwa 33 °C), kommt es zur „Anstrahlung” des Menschen durch den Heizkörper. Der Mensch registriert die auftreffende Strahlung als Wärmegefühl.

- Ist eine Heizfläche, z.B. eine Fußbodenheizung, etwas genau so warm oder nur wenig kühler als der menschliche Körper, registriert der Mensch die Heizung nicht mehr als Wärme abgebende Fläche.

- Ein unangenehmes Kältegefühl macht sich hingegen bemerkbar, wenn der Mensch der deutlich wärmere Körper im Raum ist und so die umgebenden Wände, Fenster, Gegenstände etc. anstrahlt. Im Winterhalbjahr wird der Mensch also selbst zum „Wärmesender”, wenn er sich in einer vom warmen Heizkörper abgewandten Zone befindet. Ich nenne diesen Vorgang „Strahlungswärmeentzug”.

Da Wärmestrahlung eine gerichtete Größe ist, sollte man darauf achten, dass der Heizkörper von allen Aufenthaltsorten aus möglichst gut sichtbar ist. Das verlangt nach Heizkörpern mit großer Ansichtsfläche und einer Möblierung, die die Anstrahlung nicht absorbiert. Der Heizkörper darf nicht abgedeckt sein.

Sind mehrere Heizkörper im Raum, sollten sich alle erwärmen dürfen. Das führt zu einer homogeneren Verteilung der Raumtemperatur und einer an allen Orten spürbaren, gleichmäßig milden Anstrahlung. Oft wird angenommen, dass das Heizen mit mehreren im Raum befindlichen Heizkörpern zu einem höheren Energieverbrauch führt. Wenn die Raumtemperatur durch diese Maßnahme jedoch nicht ansteigt, ist ein Mehrverbrauch nicht erkennbar. Oftmals ist durch die Vergleichmäßigung der Wärmeverteilung das Gegenteil der Fall.

Anschaulich: Überlegen wir im Gedankenexperiment, wie sich die Abstrahlung von Wärme erhöhen lässt. Dazu falten wir die aufeinanderliegenden Platten eines üblicherweise eingebauten, zweilagigen Standard-Heizkörpers gedanklich so auf, dass dieser doppelt so lang wird. Dadurch verdoppelt sich auch die Ansichtsfläche, so dass sich die Wärmestrahlung in den Raum erhöht . Gleichzeitig kann der nun der doppelt so lange Heizkörper den Kaltluftfall vor dem Fenster und der Außenwand besser kompensieren.

Damit die Heizkörper über längere Zeit eine milde Strahlungswärme abgeben, also warm sind und bleiben, ist ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage zu empfehlen. Zwar wird der hydraulische Abgleich oft nur im Zusammenhang mit möglichen Heizenergieeinsparungen erwähnt. Er ist jedoch genauso wichtig für eine behagliche Wärmeumgebung. Denn nach einem solchen Abgleich kann die Vorlauftemperatur des Heizungssystems meist so weit reduziert werden, dass die Heizkörper mit niedrigerer Temperatur über einen längeren Zeitraum hinweg „durchlaufen” und Strahlungswärme somit stetig verfügbar machen.

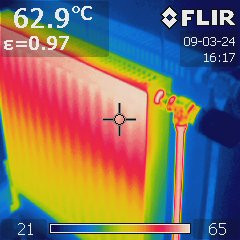

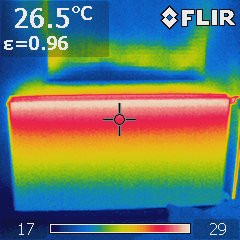

Aus Behaglichkeitsgründen, zur Vermeidung von Staubverschwelung und aus Gründen der Heizkosteneinsparung ist man an der Einhaltung einer milden Oberflächentemperatur der Heizkörper von etwa 30 °C bis 40 °C interessiert. Dies wird durch eine entsprechend niedrige Heizwassertemperatur erreicht, was ist eine wichtige Voraussetzung für den kostengünstigen Betrieb von Heizanlagen mit Wärmepumpen oder Brennwertgeräten ist.

Ausführlich in energytools.de: Hydraulischer Abgleich

#Welche Wirkungen hat der Strahlungsaustausch zwischen Heizkörper, Mensch und Wand?

Die Wärmestrahlung des Heizkörpers in Richtung der Bewohner ist nicht der einzige Strahlungsvorgang. Wie wir gesehen haben, geht von der Oberfläche des menschlichen Körpers (etwa 33 °C) auch eine Wärmeabstrahlung in Richtung kühler Wände, Boden, Fensterscheiben und Gegenstände aus. Dabei kann es sehr ungemütlich werden, wenn die Wand sehr kalt ist und die vom Menschen abgegebene Strahlungsleistung zu hoch ist. Und obwohl die Lufttemperatur akzeptabel ist, beginnt der Mensch zu frösteln, wenn in diesem Fall der Heizkörper keine Wärmestrahlen sendet.

Somit stellt sich die Frage, ob die Anstrahlung durch den Heizkörper die negativen Folgen hoher Abstrahlung des Menschen kompensieren muss. Ein vollständiger Ausgleich kann dabei jedoch nicht das Ziel sein, da bei einem Strahlungsgleichgewicht die Körpertemperatur nicht mehr durch Wärmeabstrahlung geregelt werden kann. Die Umgebung wäre schlicht zu warm.

Es geht vielmehr um eine dosierte Abstrahlung durch angemessen leicht temperierte Heizflächen von etwa 30 bis 40 °C. Leider finden sich in vielen Wohnungen aber eher preiswerte, kurze, mehrlagige Kompaktheizkörper, die mit einer hohen Heizwassertemperatur von 50 bis 60 °C betrieben werden. Sie besitzen zwar eine hohe Lufterwärmungsleistung, besitzen jedoch aufgrund der geringen Ansichtsfläche nur eine punktuelle Strahlungsleistung, die lediglich das Gefühl „vorne heiß und hinten kalt” vermittelt.

Mit großflächigen Heizkörpern wird dem Strahlungswärmeentzug des menschlichen Körpers durch kühlere Fenster- und Außenwandflächen entgegengewirkt. Die Konvektion muss nur so hoch sein, dass der Kaltluftfall kompensiert wird.

Dass niedrig temperierte und große Heizflächen hier besser funktionieren, zeigen die hohen Behaglichkeitswerte, wenn Wand- und Fußbodenheizungen die Erwärmung übernehmen.

#Wie müssen Heizkörper für eine optimale Strahlungsleistung gestaltet sein?

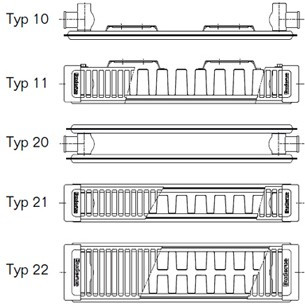

Einlagige, flache Plattenheizkörper mit großer Ansichtsfläche sind am besten für die Aufgabe geeignet, milde Strahlungswärme bereitzustellen – wenn es Heizkörper sein müssen. Die Hersteller vermarkten Heizkörper, die diese Kriterien erfüllen, als Typ 10 (ohne Konvektionsbleche) und Typ 11 (mit Konvektionsblechen).

Die Heizwassertemperatur sollte nach einem hydraulischen Abgleich möglichst niedrig (30 °C bis 40 °C) eingestellt sein. Heizkörper dieser Bauart sind in der Anschaffung etwas teurer als zweilagige oder dreilagige Kompaktheizkörper. Da sie weniger nachgefragt werden, bietet sie der Installateur seltener an, obwohl sie verfügbar sind.

Der Einbau besonders langer Heizkörper kann den Kaltluftfall über die gesamte Länge kompensieren und verringert in kritischen Bereichen oberflächliche Durchfeuchtungen in kalten Raumecken (z. B. neben einem Wohnzimmerschrank zur Außenwand) und eventuelles Schimmelpilzwachstum.

Ausführlich bei energytools.de: Hinweise zur Heizkörperauswahl

#Wie muss die Einrichtung gestaltet sein, damit Wärmestrahlung ungehindert wirken kann?

Da Wärmestrahlen eine gerichtete Größe wie das Licht darstellen, können sie nur wirken, wenn keine Gegenstände, wie Schränke, Möbel, Vorhänge, Verkleidungen usw., die strahlende Fläche verdecken. Daraus lassen sich einfache Schlussfolgerungen ableiten:

- Verzichten Sie auf lange, dichte Gardinen vor den Heizkörpern.

- Verzichten Sie auf alle Arten von Heizkörperverkleidungen.

- Lassen Sie Vorhänge in Höhe der Oberkante der Heizkörper enden.

- Stellen Sie die Möbel so, dass die Abstrahlung der Heizkörper kaum unterdrückt wird.

#Warum sind Heizkörperverkleidungen Unsinn?

Einen negativen Beitrag zur Behaglichkeit leisten Heizkörperverkleidungen, da sie

- die Wärmestrahlung nicht hindurch lassen,

- die Konvektion unterdrücken,

- den Kaltluftfall nicht beheben und

- die Temperatur-Regelung verlangsamen.

Jede Art von Heizkörperverkleidung führt zu einem Anstieg der Heizkosten.

#Wie verringere ich die Wärmeverluste von Heizkörpern?

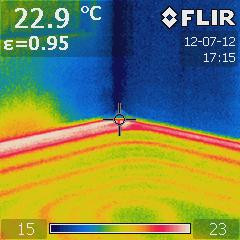

Die hintere Platte eines Heizkörpers mit zwei Platten strahlt in Richtung der Wand. Das führt bei schwach gedämmten Wänden zu hohen Wärmeverlusten. Es gibt Heizkörper mit zwei Platten, bei denen die vordere Platte zuerst durchflossen wird. Die hintere Platte bekommt bereits abgekühltes Heizwasser, welches zunächst durch die vordere Platte zirkulierte. Diese Heizkörper-Konstruktion ist empfehlenswert, da sie die Abstrahl-Verluste in Richtung der Außenwand mindert. Man kann diesen Effekt allerdings auch mit einer hinter dem Heizkörper angebrachten Dämmstoffplatte erzielen.

Heizkörper vor schwach gedämmten Wänden oder in Nischen eingebaut, sollten immer eine zusätzliche Dämmung der Wand bzw. der Nische erhalten.

ausführlich in energytools.de: Dämmung der Heizkörpernische

#Gehören Heizkörper noch unter das Fenster?

Selbstverständlich sollen Heizkörper unter den Fenstern montiert werden. Dieser Sachverhalt ist allgemein akzeptiert und Planungsstandard. Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von hoch gedämmten Dreifachverglasungen hat sich diese Regel in den letzten Jahren jedoch etwas gewandelt. Dies stellt kein Problem dar, sofern der Dämmstandard aller Bauteile des Gebäudes ein hohes Niveau aufweist. Für Gebäude mit einer schwächeren Wärmedämmung, d. h. bei einem U-Wert der Wand von deutlich über 0,3 W/m²K und einem U-Wert der Verglasung von mehr als 0,6 W/m²K, ist es aus Gründen der Behaglichkeit aber unbedingt erforderlich, Heizkörper unter dem Fenster anzubringen.

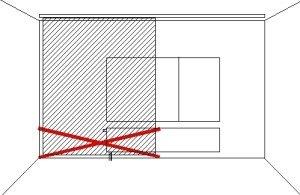

Wie wir bereits festgestellt haben, steigt über einem Heizkörper Warmluft aufgrund von Konvektion nach oben. Ist dieser Heizkörper unter dem Fenster angebracht, stellt sich die aufsteigende Warmluft der sich an der Verglasung abkühlenden und nach unten fallenden Raumluft in den Weg.

Wenn der Luftstrom warmer Luft nach oben etwa dem Luftstrom der nach unten fallenden Kaltluft entspricht, entsteht ein Gleichgewicht. Es kommt im Idealfall nicht mehr genug kalte Luft am Boden an, um einen kühlen Luftstrom am Boden des Raumes in Gang zu setzen. Um einen Auftrieb über die gesamte Breite des Fensters zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass der Heizkörper mindestens so breit ist wie das Fensters. Noch breitere Fenster sind, wie bereits erwähnt, empfehlenswert.

In einer weniger gut gedämmten Wohnung werden besonders großflächige und langgestreckte Heizkörper bis in die Ecken empfohlen, um eine behagliche Situation zu schaffen. Schwach gedämmte Außenwände auf dem Niveau der 1980er Jahre verursachen einen ebenso starken Kaltluftfall wie Fenster aus den 1990er Jahren. Bei einer Vielzahl älterer Häuser weisen die Außenwände einen U-Wert von lediglich 1,2 bis 1,6 W/m²K auf. Diese Werte liegen damit deutlich über dem U-Wert moderner Fenster mit Dreifachverglasungen, die einschließlich Rahmen 0,8 bis 1,2 W/m²K schaffen.

#Welche Alternativen gibt es für einen lang gestreckten Heizkörper?

Rohrleitungen, die dem Transport von Heizwasser dienen, können mit ringförmig um das Rohr angeordneten Blechen (Rippenrohr) oder ähnlichen Konstruktionen ausgestattet werden, um eine gewisse Konvektionsleistung zu erzielen. Bei der Installation von so genannten Randleistenheizungen kommen derartige Konstruktionen zum Einsatz. Randheizleisten, auch als Sockelleisten- oder Fußleistenheizungen bezeichnet, werden entlang der Außenwand und auch hinter Schränken installiert. Sie tragen zur gleichmäßigen Erwärmung des Raumes bei. Es wird sichergestellt, dass die Schimmelgefahr in Außenwandecken reduziert wird. Zu beachten ist jedoch, dass Randheizleisten nur mit relativ hohen Heizwassertemperaturen (größer 50°C) funktionieren, weshalb sie für die Kombination mit einer Wärmepumpe nicht optimal geeignet sind.

#Wie funktioniert eine Fußbodenheizung/Wandheizung?

Bei der Beheizung von Räumen durch eine Fußbodenheizung übernimmt in der Regel der erwärmte Estrich die Beheizung des Raumes. Dazu werden im Heizestrich Rohrleitungen installiert, die vom warmen Heizungswasser durchflossen sind und so den Boden erwärmen. Das gleiche Prinzip nutzen Wandheizungen, bei denen Heizwasser durch dünne Rohre zirkuliert, die vom Wandputz überdeckt sind. Beide Varianten der Flächenheizungen sind kompatibel mit Trockenelementen.

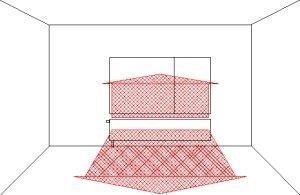

Fußbodenheizungen geben hauptsächlich milde Strahlungswärme ab, während die Konvektionsleistung eher gering ist. Räume mit sehr guter Wärmedämmung benötigen Oberflächentemperaturen von lediglich etwa 23 °C, um bei -5 °C Außentemperatur eine Raumtemperatur von 21 °C zu erzielen.

Soll eine Fußbodenheizung in Räumen mit schwacher Wärmedämmung installiert werden, sind Oberflächentemperaturen des Heizestrichs von teilweise deutlich mehr als 25 °C erforderlich. Dies kann die Behaglichkeit beeinträchtigen, da die Wärmeabgabe der Füße gehemmt wird.

Um dem Kaltluftfall im Fensterbereich und bei kühlen Außenwänden entgegenzuwirken, empfiehlt es sich, im Randbereich der Außenwände (ca. 30 bis 40 cm) für eine leicht erhöhte Konvektionsleistung zu sorgen. Dazu wird der Verlegeabstand der Rohrleitung im Randbereich auf etwa 5 cm reduziert werden. Dies führt zu einer lokal begrenzten erhöhten Oberflächentemperatur, wodurch die Konvektion nur im Randbereich etwas zunimmt. Die Oberflächentemperatur im Inneren des Raumes steigt dadurch nicht an, was sich positiv auf das subjektive Komfortgefühl auswirkt, denn für die Füße wird es nicht zu warm. Bedauerlicherweise wird diese einfache Maßnahme zu selten umgesetzt. Bei einer Fußbodenheizung mit erhöhter Randleistung ist die Verwendung eines Randdämmstreifens mit einer Dicke von mehr als 10 mm (Empfehlung: 20 mm) erforderlich.

Auch die Regelung einer Fußbodenheizung erfolgt mit Thermostaten. Im Gegensatz zur Heizung mit Heizkörpern werden von einem in Augenhöhe angebrachten analogen oder digitalen Thermostatenen jedoch elektrische Signale an den Stellantrieb im Verteilerschrank gesendet. Sobald die Solltemperatur im Raum erreicht ist, schickt der Thermostat einen Befehl an den Stellantrieb, der das Ventil schließt.

Das unterbricht den Durchfluss des Heizwassers im Fußbodenheizkreis. Die Wärmeabgabe des Heizungswassers an den Estrich nimmt allmählich ab. Sinkt die Raumtemperatur wieder unter den eingestellten Sollwert, fordert der Thermostat erneut Wärme an. Der Stellantrieb öffnet sich wieder und ermöglicht den Durchfluss von warmem Heizungswasser. Die Wärmedrosselung erfolgt relativ langsam, weshalb die Fußbodenheizung die Forderung nach einer raschen Temperaturregelung nicht erfüllt. Dies ist auf die Trägheit eines massiven Heizestrichs zurückzuführen. Fußbodenheizungen mit Trockenelementen bieten in diesem Fall eine aufgrund der geringeren Masse bessere Lösung, da sie weniger träge reagieren.

Die Behaglichkeit in Gebäuden mit guter Wärmedämmung profitiert von einer Fußbodenheizung, die nur wenig geregelt wird. Es hat keinen Sinn eine Fußbodenheizung mit Nassestrich auszuschalten, wenn man nur für wenige Stunden das Haus verlässt.

#Wie wird der Kaltluftfall bei Glaserkern und Wintergärten verringert?

Insbesondere bei Glaserkern oder beheizten Wintergärten sind Kaltluftfall und Strahlungswärmeentzug zu beachten. In Sitzecken vor solchen Glasflächen kann es bei niedrigen Außentemperaturen und ohne Sonneneinstrahlung sehr unbehaglich werden. Es sei denn,

- der durch die kälteren Glasoberflächen hervorgerufene Strahlungswärmeentzug des Körpers wird verhindert und

- der Kaltluftfall durch aufsteigende Warmluft

wird aufgehoben bzw. durch entsprechende Heizkörper kompensiert.

Großflächige Heizkörper könnten auch hier helfen, müssen dann aber vor den Glasflächen angeordnet sein. Doch solche Heizkörper behindern den Durchblick und führen zu erhöhten Wärmeverlusten durch Wärmestrahlung in Richtung der Verglasung. Vor Glasflächen angeordnete Heizkörper müssen daher nach gesetzlichen Regelungen mit einer Wärmedämmung gegenüber der Glasfläche ausgestattet sein. Ich halte es für zweckmäßiger, gleich eine sehr gut gedämmte Brüstung mit davor angeordneten Heizkörpern zu planen.

Alternativ könnte der Einsatz von sogenannten Unterflurkonvektoren in Erwägung gezogen werden. Diese werden im Fußboden vor den Glasflächen eingelassen. Wie in Schwimmbädern üblich, werden die Glasflächen durch ein integriertes Gebläse mit warmer Luft angeblasen. Gebläseunterstützte Konvektoren sind jedoch teuer, erzeugen Geräusche und wirbeln Staub auf.

Bei einer sehr guten Glasqualität (U-Wert kleiner/gleich 0,5 W/m²K) können auf der inneren Glasseite recht hohe Oberflächentemperaturen erreicht werden (etwa 17 °C bei 20 °C Raumlufttemperatur). Solche Glasqualitäten sind jedoch nicht durchgängig in preisgünstigen Bauträgerhäusern anzutreffen.

Eine hohe Behaglichkeit kann sich in einem glastechnisch optimierten Wintergarten durch eine gut geplante Fußbodenheizung oder Fußbodentemperierung einstellen. Dazu müssen die Rohre im Randbereich des Wintergartens, wie bereits weiter oben dargelegt, in einem geringeren Verlegeabstand verlegt werden. Die Folge davon ist eine erhöhte Oberflächentemperatur im Randbereich, die eine erhöhte Konvektion vor der Verglasung ermöglicht.

Großflächige Heizkörper, Unterflur-Konvektoren oder eine gut geplante Fußbodenheizung können die Behaglichkeit im beheizten Wintergarten verbessern oder überhaupt erst ermöglichen. Allerdings verursachen alle Lösungen recht hohe Energieverluste und damit erhöhte Heizkosten. Bei großflächigen Verglasungen wird es nicht nur im Winter ein Behaglichkeitsproblem geben. Die Sonneneinstrahlung im Sommer – auch die diffuse – kann bei geringer Baumasse und ohne geeignete Verschattungseinrichtungen zu einer unerträglichen „Überhitzung“ der Räume führen.

ausführlich bei energytools.de: Wintergärten), Link: www.energytools.de/hausbau-und-erneuerung/bauteile-und-konstruktionen/fenster-und-tueren/wintergaerten

#Mein Fazit:

– Wärmende Behaglichkeit kann nur von Heiztechnik ausgehen, die – die gewünschte Lufttemperatur ermöglicht, – den Kaltluftfall kompensiert und – einen hohen Anteil Strahlungswärme in den Raum abgibt.

- Einige Behaglichkeitsstörungen können durch die Auswahl spezieller Heizkörper vermieden werden.

- Eine deutliche Verbesserung der Behaglichkeit wird mit Flächenheizungen, wie Fußboden- und Wandheizungen erreicht. Bei Fußbodenheizungen sollte im Randbereich ein engerer Verlegeabstand gewählt werden.

- Ist nur der Einsatz von Plattenheizkörpern möglich, sind langgestreckte Bau-Typen mit möglichst großer Ansichtsfläche auszuwählen.

- Wenn Außenwände einen schwächeren U-Wert als die Fenster haben, zum Beispiel nach einer Fenstermodernisierung, dann sollten bis in die Raumecken reichende, langgestreckte Heizkörper eingesetzt werden. So kann der Kaltluftfall gemindert werden.

- Heizkörper gehören unter das Fenster.

- Ein hydraulischer Abgleich ist vorzunehmen, um eine milde Strahlung und eine dauerhafte Durchströmung der Heizkörper zu ermöglichen. So kann auch eine gute Regelfähigkeit der Thermostate gewährleistet werden.

- Eine behagliche Wärmeumgebung lässt sich auch im beheizten Wintergarten erzielen, wenn die wärmetechnische Qualität

- der Verglasung hochwertig und

- eine Verschattung möglich ist.

#Fragen und Antworten zum Kaltluftfall

Frage: Ich fühle mich im Winter in meiner Wohnung, die sich über zwei Etagen erstreckt, nicht wohl. Kann es an Luftströmungen liegen?

Antwort: In Wohnungen, die sich über zwei Etagen erstrecken, können oftmals intensive vertikale Luftströmungen beobachtet werden. Diese beeinflussen die empfundene Behaglichkeit negativ. Ursache ist hier weniger der Luftwechsel im Sinne des Luftaustausches (frische Luft gegen gebrauchte), sondern die Thermik. Diese stellt sich – mit unangenehmen Zugerscheinungen verbunden – im Winter ein, wenn sich erwärmte Raumluft an Außenwand- oder Fensterflächen abkühlen kann. Dadurch wird die Luft schwerer und sinkt über den Zugang zur zweiten Etage nach unten. Durch Erwärmung an Heizkörpern wird die Luft an anderer Stelle wieder nach oben geführt. Besonders intensiv ist dieser Vorgang bei großen Fensterflächen, die manchmal auch über zwei Etagen reichen, zu beobachten. An kritischen Orten entstehen dabei Luftgeschwindigkeiten von deutlich über 0,15 m/sec, was im Allgemeinen als äußerst unangenehm empfunden wird.

Neben der durch Thermik bedingten Luftbewegung entstehen Luftströmungen auch durch das Entweichen von Raumluft über Luftleckagen. Dieser Vorgang ist in allen mehrgeschossigen Wohnungen, also auch in den meisten Einfamilienhäusern, zu beobachten, bei denen die Luftdichtheit vor allem im Dachgeschoss mangelhaft ausgeführt wurde. Die Nachströmung kühlerer Luft erfolgt über Einströmungsmöglichkeiten im Unterdruckgebiet (erste Etage bzw. Keller).

Ebenso ungünstig für die Behaglichkeit sind Luftbewegungen, die von Be- und Entlüftungsanlagen ausgehen. Bei mangelhafter Planung können sich Luftströmungen oberhalb der kritischen Luftgeschwindigkeit einstellen, insbesondere bei Anlagen ohne Wärmerückgewinnung bzw. ohne Erwärmung der Zuluft, wenn kühle Außenluft zugeführt wird.