Gestörte Behaglichkeit

Die Häufigkeit der Klagen von Ratsuchenden über unzureichende thermische Behaglichkeit zeigt, wie wichtig ein gesundes und störungsfreies Raumklima ist.

In persönlichen Gesprächen berichten mir Ratsuchende vielfach von Behaglichkeitsstörungen, obwohl die Raumlufttemperatur angemessen ist. Dazu gehören Empfindungen wie:

- kalte Füße,

- kalter Rücken,

- ein kühler Luftzug am Boden oder in Wandnähe,

- ein unangenehmes Kältegefühl in einzelnen Räumen oder

- der Eindruck, als läge ein kalter, feuchter Lappen auf den Schultern

Das sind eindeutige Signale, die auf Störungen von Behaglichkeitsparametern hinweisen.

Ob das Ziel nun die Beseitigung von Behaglichkeitsstörungen oder die Beseitigung von Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung ist oder eine hohe Energieeinsparung und Entlastung von hohen Heizkosten angestrebt wird, ist im Grunde genommen egal. Denn das angestrebte Ergebnis aller baulichen Tätigkeiten im Wohnhaus ist immer das gleiche: Schaffung eines behaglichen Gebäudes, das eine hohe hygienische Qualität besitzt und in dem es Wohnungen zum Wohlfühlen gibt, die einen niedrigen Heizwärmeverbrauch aufweisen.

#Wie beeinflusst die Lufttemperatur die empfundene Behaglichkeit?

Oft wird das Erreichen thermischer Behaglichkeit allein mit einer bestimmten Temperatur der Raumluft gleichgesetzt. Das ist verständlich, schließlich ist die Wärmeregulation des menschlichen Körpers vor allem von der Temperatur der Raumluft abhängig.

- Je niedriger die Temperatur der Raumluft ist, desto mehr steigt die Wärmeabgabe durch Wärmestrahlung und Konvektion der Person.

- Je höher die Temperatur der Raumluft ist, desto mehr Wärme wird durch Verdunstung über die Atmung oder die Haut abgegeben.

Wer jedoch glaubt, dass im Winter in erster Linie die Lufttemperatur Behaglichkeitsprobleme verursacht, berücksichtigt den Einfluss der Oberflächentemperaturen von Hüllflächen (Wände, Decke, Boden, Verglasungen usw.) nicht. Denn wenn man bei akzeptablen Lufttemperaturen fröstelt, sind die Oberflächentemperaturen der Umschließungsflächen meist zu niedrig. Sie liegen in vielen Fällen um mehrere Grad unter der Raumlufttemperatur.

Leider ist die Temperatur von Oberflächen nicht mit einem einfachen Thermometer messbar, weshalb die meisten Bewohner die wichtigen Oberflächentemperaturen auch nicht kennen. Benötigt wird ein Infrarotthermometer, welches in ausreichender Genauigkeit für diesen Fall jedoch schon ab 15 € zu haben ist.

Während die Lufttemperatur meist bequem an einem Thermostaten einstellbar, ist eine Veränderung der Oberflächentemperatur der Hüllflächen mit einfachen Mitteln kaum möglich. Ihre Höhe ergibt sich im Winter aus der etwa um 20 Grad niedrigeren Temperatur der Außenluft und der Raumlufttemperatur im Innenraum. und ist von der Wärmedämmung der Wände und Fenster abhängig. Zwar lässt sich die Oberflächentemperatur durch eine höhere Lufttemperatur im Raum anheben. Die Wirkung ist jedoch begrenzt. Es dauert mehrere Stunden, bis eine Änderung spürbar wird. Hier hilft langfristig nur die Verbesserung der Wärmedämmung.

Schaut man sich die Temperaturen in Abhängigkeit von der Höhe des Raumes an, werden bei schwacher Wärmedämmung Unterschiede von mehreren Grad sichtbar. Die in diesem Fall bestehende Temperaturdifferenz zwischen Kopf und Füßen, kann das Behaglichkeitsempfinden erheblich beeinträchtigen, da sich eine unangenehme Luftströmung am Boden aufbaut. Besonders hoch ist der Temperaturunterschied in Räumen mit Heizkörpern, die einen hohen konvektiven Anteil bei der Wärmeentwicklung aufweisen, sowie in Räumen, in denen die Heizkörper an Innenwänden stehen.

#Welche Auswirkungen haben niedrige Oberflächentemperaturen auf die Behaglichkeit?

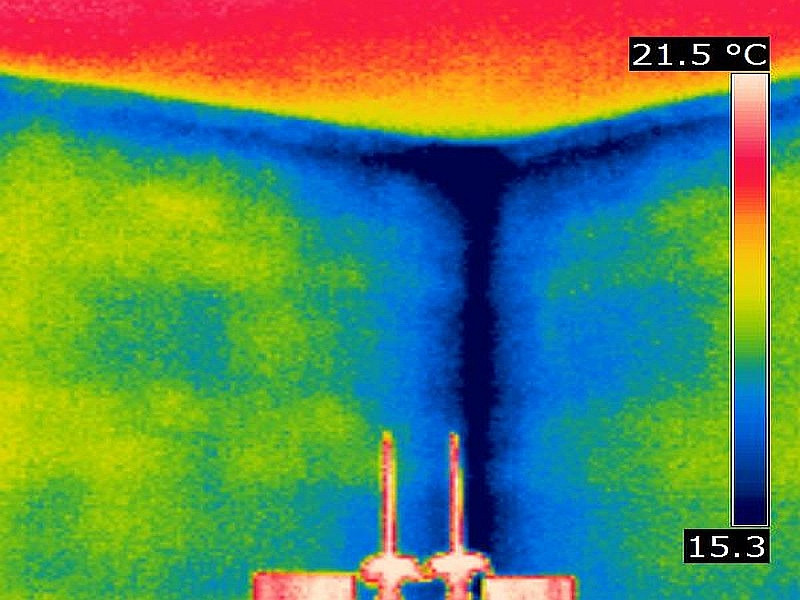

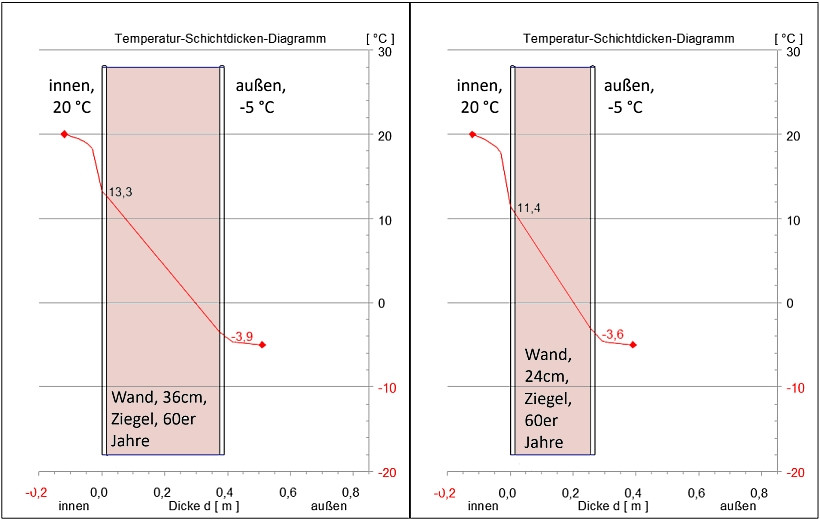

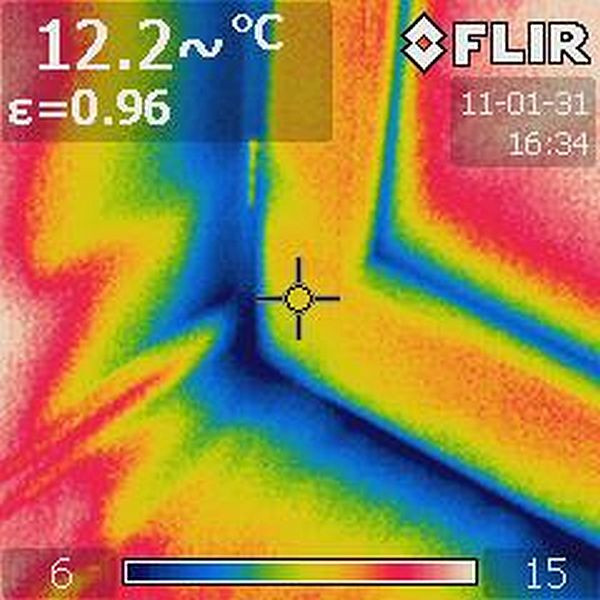

Wie die nachfolgende Abbildung eines Wandquerschnitts zeigt, beträgt die innere Oberflächentemperatur einer 36 cm starken Normalziegelwand (60er Jahre) bei winterlichen Bedingungen von -5 °C außen nur 13,3 °C. Bei einer Wandstärke von 24 cm wären es nur noch 11,4 °C. In den Raumecken, also dort, wo zwei Außenwände aufeinandertreffen, kann die Temperatur auf 10 °C und tiefer absinken, wie wir auf dem weiter oben gezeigten Foto gesehen haben.

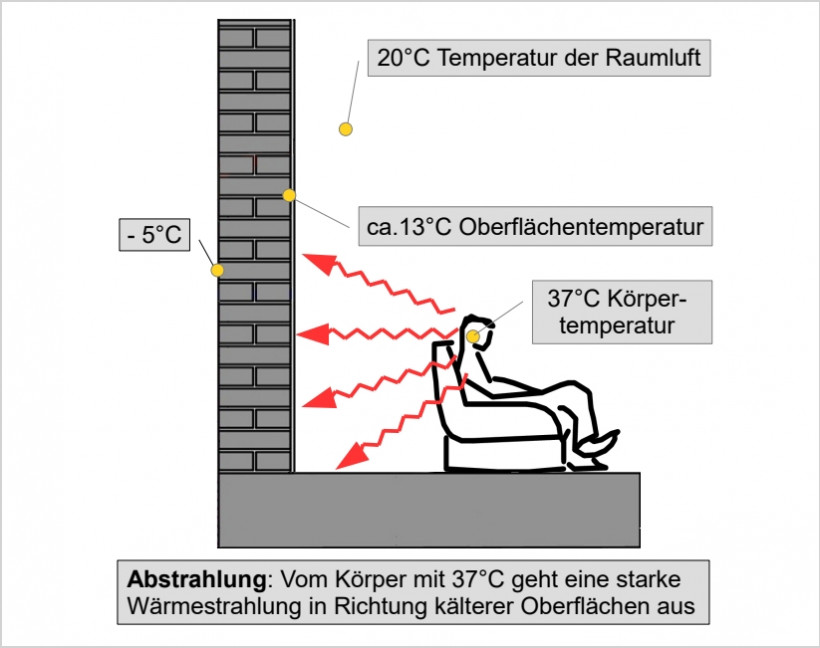

Insbesondere an Stellen, an denen eine schwache Wärmedämmung der Außenwand auf eine schlechte thermische Qualität der Verglasung trifft, führen niedrige Oberflächentemperaturen zu einem ausgeprägten und unangenehmen Strahlungsungleichgewicht. Das liegt daran, dass ein menschlicher Körper deutlich wärmer ist als die Oberflächen der Umgebung. Wir senden somit ständig Wärmestrahlen in Richtung der kühleren Hüllflächen. Die ausgesendeten Wärmestrahlen spüren wir als unangenehme Kühle.

anschaulich: Wenn wir in eine solche Situation geraten, spüren wir, dass uns andauernd Strahlungswärme „entzogen” wird. Je höher der Temperaturunterschied ist, desto größer ist die von uns „abgezogene” Strahlungsenergie. Bei krassen Verhältnissen fühlt es sich an, als säße man im T-Shirt bei 20 °C vor einem Eisblock. In einem solchen Raum möchte man ungern auf dem Sofa sitzen, das z.B. neben dem Fenster an der kalten Außenwand steht. Wenn die Geometrie des Raumes keine andere Möbelstellung zulässt, ist man versucht, durch eine höhere Lufttemperatur im Raum gegenzusteuern. Doch selbst bei 25 °C Raumtemperatur steigt die Oberflächentemperatur solcher schwach gedämmter Außenwände nur auf etwa 16 oder 17 °C an – und dafür braucht es sehr lange. Selbst wenn diese 17 °C erreicht wären, würde es sich immer noch nicht behaglich anfühlen. Dafür steigen aber die Heizkosten – und zwar erheblich.

Sucht man nach Auswegen aus diesem Zustand, zeigt sich, wie vielschichtig und komplex das Thema Behaglichkeit ist. Leider gewöhnen sich viele Menschen an dauerhafte Beeinträchtigungen der thermischen Behaglichkeit wie kalte Wände, zu hohe Luftfeuchtigkeit und ungesunde Luft. Krankheiten können die Folge sein.

ausführlich in energytools.de Temperaturen auf den Umschließungsflächen

#Wie beeinflusst der Kaltluftfall die empfundene Behaglichkeit?

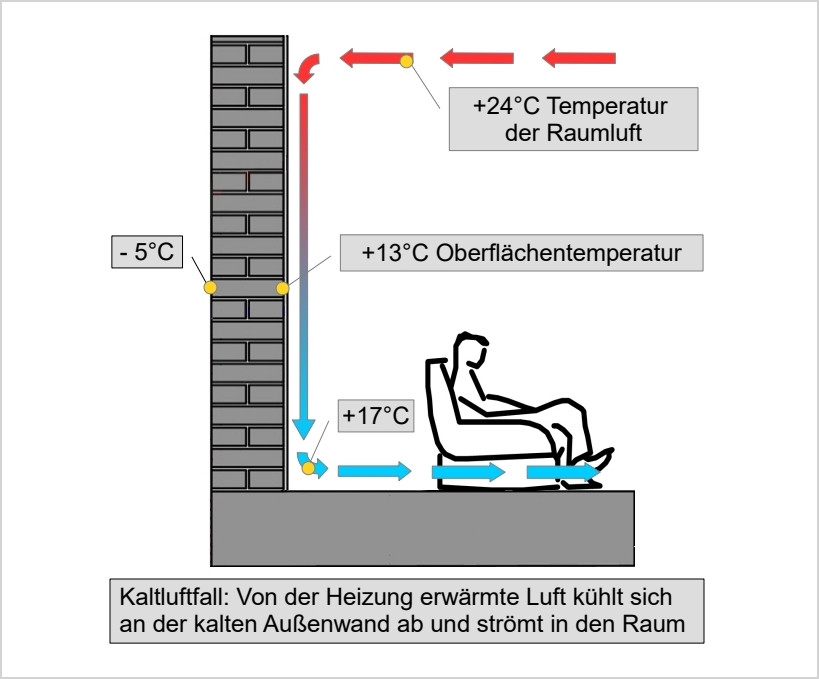

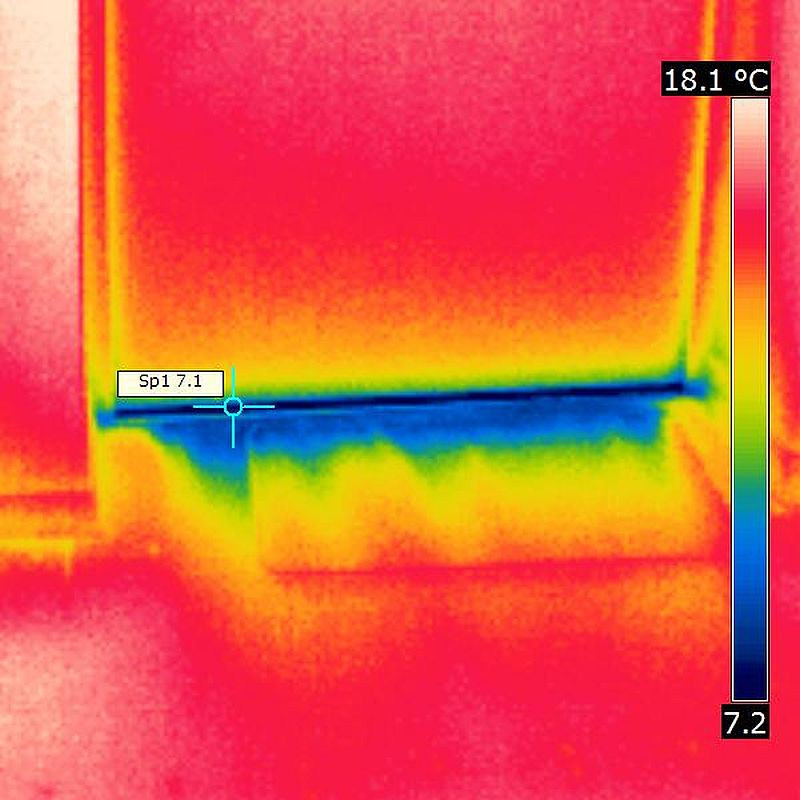

Der sogenannte Kaltluftfall ruft sehr häufig Behaglichkeitsstörungen hervor. Er entsteht, wenn sich warme Raumluft an schwach gedämmten und daher kühleren Außenwänden oder kalten Scheiben abkühlt. Die Luft wird dadurch schwerer, fällt nach unten und setzt eine Kaltluftströmung am Boden in Gang. Es ist leicht vorstellbar, dass es in einem solchen Bereich zu Behaglichkeitsstörungen, beispielsweise zu kalten Füßen, kommt.

Der Kaltluftfall ist in allen schwach gedämmten, aber beheizten Räumen ein Problem, tritt jedoch besonders häufig in hohen Räumen auf. Auch an Fenstern entsteht unangenehmer Kaltluftfall, besonders wenn sich unterhalb der Fenster bzw. davor kein Heizkörper befindet. Das ist bei bodentiefen Fenstern meistens der Fall. Je höher Wand bzw. Fenster und je schlechter deren Wärmedämmung, desto intensiver ist der Fallluftstrom. Ähnlich verhält es sich an einer Wand mit älteren Glasbausteinen.

Beispiel: Eine durch Kaltluftfall verursachte Behaglichkeitsstörung entsteht häufig in Maisonette-Wohnungen, also Wohnungen, die sich über zwei Etagen erstrecken und meist das oberste und das Dachgeschoss umfassen. Hier sind es Bereiche in der Nähe der Treppe, in denen ein Kaltluftstrom besonders stark spürbar wird. Verursacht wird der Kaltluftfall hier durch eine zu schwache Wärmedämmung der Giebelwände, Abseitenwände, Dachschrägen oder/und Fenster im Dachgeschoss.

ausführlich in energytools.de: Heiztechnik gegen Kaltluftfall

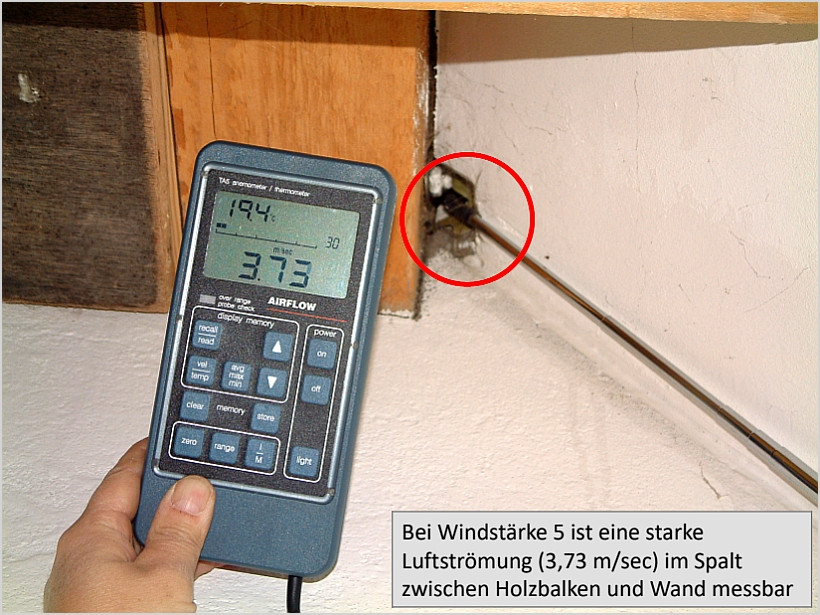

#Entstehen Behaglichkeitsstörungen oder Bauschäden durch Luftundichtheiten?

Luftbewegungen entstehen, anders als beim Kaltluftfall, auch durch Lecks in den Hüllflächen eines Gebäudes, durch die Luft nach außen oder nach innen strömen kann. Luftundichtheiten haben einen äußerst negativen Einfluss auf die empfundene Behaglichkeit, da es zu unerwünschten Abkühlungen einzelner Körperteile kommen kann. Luftlecks können auch gravierende Bauschäden verursachen. Wenn warme Raumluft durch Undichtheiten abströmt, besteht die Gefahr der Durchfeuchtung durchströmter Bauteile, insbesondere von Dämmschichten. Die abströmende warme und meist feuchte Raumluft kühlt sich auf dem Weg nach draußen ab und kann Kondenswasser bilden.

Im Gegensatz zum Kaltluftfall wird die Luftströmung infolge Undichtheiten vor allem durch Druckunterschiede angetrieben. Es bestehen daher Abhängigkeiten

- vom Winddruck,

- von der Größe der Luftundichtheiten,

- von der Höhe des Gebäudes (die Thermik verursacht einen Auftrieb warmer Luft, wodurch Luft im unteren Teil des Gebäudes angesaugt wird),

- von der Offenheit des Gebäudes (in großen und hohen Räumen kommt die Luft weniger zur Ruhe).

- Thermik

- Warme Luft ist leichter als kalte, weshalb sie nach oben steigt. Während die nach oben strebende Warmluft einen leichten Überdruck erzeugt, entsteht unten Unterdruck, der kalte Luft nachströmen lässt.

anschaulich: Eine Luftbewegung, die zu Behaglichkeitseinbußen führt, lässt sich gut durch am Boden aufgestellte Teelichte nachweisen. Die Flammen zeigen auch die Strömungsrichtung an. Achtung: Teelichte nicht unbeaufsichtigt lassen!

Luftundichtheiten sind eine besonders unangenehme Ursache kühler Luftbewegungen, da sie sich oft nur aufwendig lokalisieren und beheben lassen. Wenn sich aber Behaglichkeitseinbußen in Bereichen einstellen, in denen sich typische, bekannte Aus-/Einströmstellen befinden, ist gezielteres Suchen möglich.

Es zieht bei entsprechendem Wind im Dachgeschoss häufig aus:

- Anschlüssen und Abdeckungen von liegenden Dachflächenfenstern;

- Fußleisten im Dachgeschossausbau;

- Durchdringungen von Holzbalken durch die Dämmebene;

- gerissenen Gipskartonplatten;aus abgehängten;

- Steckdosen und Lichtschaltern, Kabelauslässen in der Decke;

- integrierten LED-Lampen in abgehängten Decken (Downlights);

- Vorwandinstallationen (WC-Drückerplatte) in Bädern vor ungeputzten Wänden mit Hochlochziegeln;

- den Abdeckleisten von Paneelen zur Verkleidung;

- Durchdringungen von Schornsteinen und Rohrleitungen (Dunstrohre);

- Abdeckungen von Jalousiekästen und Gurtdurchlässen;

- dem Spalt zwischen Fensterbrettern und Baukörper;

- undichten Bodentreppen oder -klappen.

Bei witterungsbedingt umgedrehten Druckverhältnissen kann die Luft auch über die oben genannten Leckstellen verschwinden. Manchmal begegnet man auch einer Ventilwirkung, z.B. durch Folienstückchen, die das Loch je nach Strömungsrichtung verschließen oder öffnen.

Diese häufigen Baumängel führen dazu, dass kühlere Außenluft infolge der Thermik und des durch Wind wirkenden Druckunterschieds über allerlei Fugen im unteren Teil des Gebäudes nachströmt. Zu den oben genannten typischen Aus-/Einströmstellen kommen daher weitere Leckstellen hinzu:

- luftundichte Haus- und Nebeneingangstüren,

- undichte Fenster,

- offene Fugen zwischen Fensterrahmen, Fensterbrett und Baukörper,

- der Briefschlitz,

- die Kellertür,

- angekippte Kellerfenster,

- Katzenklappen,

- undichte Putztürchen in Schornsteinen.

Wenn sich ein Sitzbereich (wie ein Büroarbeitsplatz, ein Leseplatz oder ein Fernsehsessel) im Kernbereich dieser zuströmenden Kaltluft befindet und

- der Luftstrom eine bestimmte Geschwindigkeit übersteigt oder

- eine bestimmte Temperatur unterschreitet,

kann es sehr ungemütlich werden.

Alle Arten von Leckstellen bergen das Risiko der Entwicklung von Bauschäden. Hier sind es vor allem die die Behaglichkeit weniger beeinflussenden Ausströmstellen, durch die warme Raumluft mit meist hoher Raumluftfeuchtigkeit nach außen abströmt. Dabei steigt die relative Luftfeuchtigkeit der Raumluft, wodurch sie dem Taupunkt immer näher kommt. An sehr kalten Tagen kann der Taupunkt überschritten werden, so dass Kondenswasser ausfällt. Dieses Kondenswasser entwickelt je nach Ort und Intensität eine holzzerstörende Kraft durch Pilzwachstum oder führt in Dämmstoffen zu Schimmelbefall.

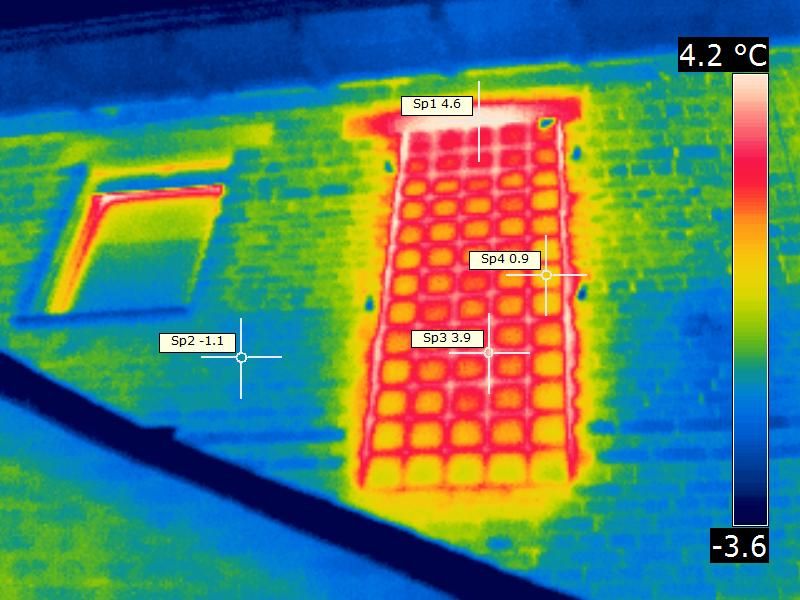

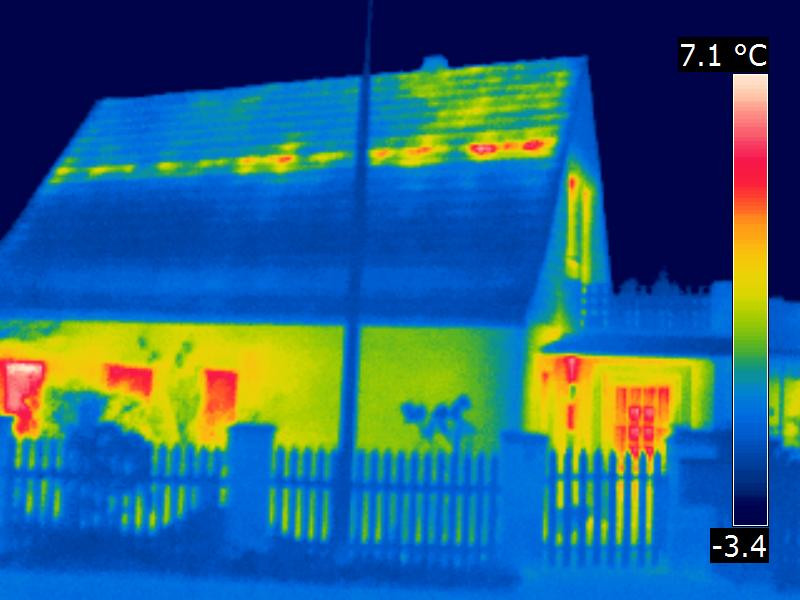

Mithilfe einer Wärmebildkamera lassen sich diese Ausströmorte durch Aufnahmen der Dachfläche von außen sichtbar machen.

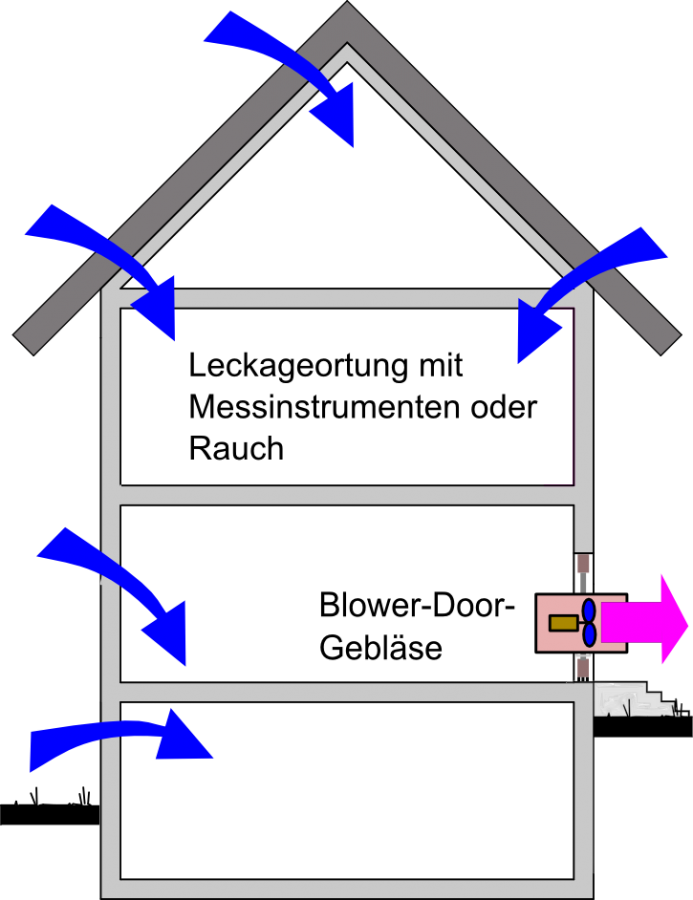

Um Luftundichtheiten professionell aufzuspüren, wird eine Vorrichtung benötigt, die einen hohen Über- oder Unterdruck im Wohnhaus erzeugen kann. Mithilfe von Theaternebel oder Messgeräten für die Strömung können in dieser Überdruck-/Unterdrucksituation die Lecks lokalisiert werden. Diese Methode wird auch „Blower-Door-Test” genannt.

ausführlich in energytools.de: Herstellung luftdichter Konstruktionen

#Welchen Einfluss hat der Feuchtegehalt der Raumluft auf die Behaglichkeit?

Die Luft, die uns umgibt, enthält stets eine bestimmte Menge Wasserdampf. Im Innenraum wird diese Menge durch menschliche Aktivitäten beeinflusst, im Außenbereich trägt die Verdunstung von Wasser

- über Gewässern,

- aus dem Erdreich sowie

- durch Bäume und Pflanzen usw.

zur Luftfeuchtigkeit bei. Beim Lüften wird Innenraumluft, die eine bestimmte Feuchte besitzt, durch Außenluft, die eine andere Luftfeuchte besitzt, ausgetauscht. Dabei kommt es in der Raumluft meist zu einer Reduzierung (Winter) oder einem Anstieg (Sommer) der Wasserdampfmenge. Wasser in Form von Wasserdampf ist nicht sichtbar.

Bei der Beschäftigung mit dem Feuchtegehalt der Luft stößt man immer wieder auf zwei Begriffe, die für das Verständnis von Bedeutung sind:

- Absolute und relative Luftfeuchtigkeit

- Die absolute Luftfeuchtigkeit ist ein Maß für die tatsächliche Menge Wasserdampf in der Atemluft, die in Gramm pro Kubikmeter Luft angegeben wird. Die relative Luftfeuchtigkeit wird definiert als der prozentuale Anteil der Wasserdampfmenge im Vergleich zur maximal möglichen Menge in der Atemluft. Relativ ist der Feuchte- bzw. Wasserdampfgehalt deshalb, weil die Höhe der Feuchtigkeitsaufnahme der Luft von ihrer Temperatur abhängig ist. Das bedeutet, dass sie bei steigender Temperatur steigt und bei fallender Temperatur sinkt. Warme Luft kann also mehr Wasserdampf binden als kalte Luft. Wenn die Bindungskraft erschöpft ist, ist die Sättigungsgrenze für eine bestimmte Lufttemperatur erreicht. Dann beträgt die relative Luftfeuchte 100 % und der Wasserdampf wird sichtbar, weil er winzig kleine Tropfen bildet.

ausführlich bei energytools.de: Relative und absolute Luftfeuchtigkeit

Während Wetterdienste über die Höhe der Außenluftfeuchte berichten, ist uns die tatsächliche Höhe der Luftfeuchte in Innenräumen meist nicht bekannt. Mit keinem unserer Sinnesorgane können wir die Menge an Wasserdampf genau erspüren. Doch zu hohe oder zu niedrige Werte machen uns zu schaffen. Was genau geschieht? Und welchen Einfluss hat das Geschehen auf eventuelle Bauschäden?

- Feuchte Luft mit geringer Temperatur (Luft oberhalb von etwa 60 % relativer Luftfeuchte und 19 °C Raumtemperatur, um Heizkosten zu sparen) führt zu einem Nass-Kalt-Gefühl. Dieses Gefühl entsteht, weil die Haut sehr viel Wärme an die relativ feuchte, kühle Luft abgibt. Durch weitere Abkühlung der Luft an kühlen Wänden steigt die Luftfeuchte auch unmittelbar an einer Außenwand, was die Gefahr einer Schimmelbildung erhöht. Die Bewohner können das Nass-Kalt-Gefühl durch eine Erhöhung der Raumtemperatur oder/und eine Verringerung des Wasserdampfgehalts der Raumluft (durch Lüften auf weniger als 55%) kompensieren. Damit sinkt auch die Schimmelgefahr.

- Schwülwarme Raumluft (ab etwa 70 % relativer Luftfeuchte und 24 °C) verschlechtert die Wärmeregulation des menschlichen Körpers erheblich. Die Wärmeabgabe durch Konvektion verringert sich aufgrund der bereits hohen Lufttemperatur, während die Wärmeabgabe durch Atmung und Schwitzen nicht mehr ausreichend funktioniert. Durch Abkühlung der feuchten Luft an schwach gedämmten Wandabschnitten steigt zudem die relative Luftfeuchte, wodurch sich die Gefahr einer Schimmelbildung erhöht. Das unangenehme Schwül-Warm-Gefühl in den Räumen lässt sich im Winter am besten durch eine starke Verringerung des Wasserdampfgehalts der Raumluft erreichen, indem regelmäßig gelüftet wird. Dabei sollte auch die Temperatur der Raumluft gesenkt werden.

- Ist die Luft dagegen sehr trocken (unter 35 % relativer Luftfeuchte), die Temperatur jedoch normal bei etwa 20 °C, funktioniert die Wärmeregulation des menschlichen Körpers gut. Jedoch können die Schleimhäute in Nase, Rachen und Augen austrocknen. Dadurch wird ihre natürliche Schutzfunktion gegen Viren, Bakterien und Pollen beeinträchtigt. Eine trockene Nase kann verkrusten und schmerzen, während trockene Augen brennen und jucken können. Trockene Schleimhäute machen die Atemwege anfälliger für Infektionen wie Erkältungen und Grippe. Insbesondere Menschen mit Asthma oder anderen chronischen Atemwegserkrankungen können unter diesen Bedingungen leiden. Auch die Haut verliert Feuchtigkeit, wird spröde, rissig und juckt. Dies kann zu einer Verschlechterung von Hauterkrankungen wie Neurodermitis führen. Die Probleme treten vor allem im sehr kalten Winter auf, wenn die meist trockene Außenluft erwärmt wird und die Luft sehr häufig ausgetauscht wird. In den meisten Wohnungen kommt es jedoch zu eher feuchter Luft, da der Luftaustausch dort häufig zu gering ist. Die oft kritisierte „trockene Heizungsluft” gibt es nach meinen Erfahrungen nicht. Unspezifische Probleme sind vielmehr auf statische Aufladungen zurückzuführen, die sich als „fliegende” Haare, leichte Stromschläge oder die Aufwirbelung von Staub bemerkbar machen.

Mit dem häufig zitierten Phänomen der trockenen Heizungsluft habe ich mich auf meiner Webseite energytools.de unter "Böse trockene Heizungsluft" ausführlich auseinander gesetzt.

Um Hinweise zur tatsächlichen Höhe der relativen Luftfeuchtigkeit zu erhalten, benötigen wir ein digitales oder analoges Hygrometer. Für unsere Zwecke in der Wohnung eignen sich besonders digitale Geräte mit einer einstellbaren Alarmfunktion.

ausführlich bei energytools.de: Zum Nutzen und der Anwendung von Hygrometern

#Mein Fazit

- Um Behaglichkeitsstörungen zu beseitigen, ist die differenzierte Ermittlung der einzelnen Ursachen von Bedeutung.

- Die Temperaturverteilung wird durch den Einsatz einer Wärmbildkamera sichtbar gemacht. Auf diese Weise kann die Ursache des Unbehagens ermittelt werden.

- Sind die Auslöser von thermisch bedingten Behaglichkeitsdefiziten ermittelt, können kurzfristige Maßnahmen, wie z.B. das Umstellen der Möbel, oder langfristige Maßnahmen, wie der Einbau neuer Fenster, in Angriff genommen werden.

- Keinesfalls sollte man windigen Anbietern von zweifelhaften Lösungen zur Verbesserung der Behaglichkeit auf den Leim gehen und unsinnige sowie im Gebrauch teure Produkte (z. B. Luftbefeuchter, elektrische Strahlungsheizkörper) kaufen.

- Der Kaltluftfall vor kalten Fenstern und Außenwänden verschlechtert die empfundene Behaglichkeit erheblich.

- Luftundichtheiten haben das Potential die Behaglichkeit erheblich zu beeinträchtigen und Bauschäden zu verursachen.

- Die Höhe der Luftfeuchtigkeit spielt eine große Rolle bei der Wärmeregulation des menschlichen Körpers. Sie sollte bekannt sein und sich in einem Bereich zwischen 35 und 55 % bewegen.

- Die genaue Höhe der Luftfeuchtigkeit geben Hygrometer wieder, die in keinem Haushalt fehlen sollten.

- Behaglichkeitsstörungen und hygienische Probleme zu beseitigen ist meiner Meinung nach der anzustrebende Haupteffekt. Die damit verbundene Heizenergie- und Kosteneinsparung ist ein sehr interessanter Nebeneffekt.

- Ich möchte dabei helfen, einfache und nachhaltige Entscheidungen zur Beseitigung von Behaglichkeitsstörungen zu treffen. Dazu beschäftige ich mich im Folgenden ausführlich mit den Faktoren, die die thermische Behaglichkeit positiv beeinflussen können.