Wasserdampfdiffusion und Behaglichkeit

Artikel zur Wasserdampfdiffusion, ob eine Dampfbremse benötigt wird und welche Regeln für wärmegedämmte Konstruktionen beachtet werden müssen

#Was ist Wasserdampfdiffusion?

Bei der Wasserdampfdiffusion bewegen sich Wasserdampfmoleküle durch ein Baumaterial. Angetrieben wird dieser Vorgang durch einen Konzentrationsunterschied. Dieser bewirkt eine Wanderung der Wasserdampfmoleküle von einem Gebiet hoher Konzentration zu einem Gebiet geringerer Konzentration. Die Wasserdampfdiffusion vollzieht sich so lange, bis der Konzentrationsunterschied ausgeglichen ist. Da Wasserdampfmoleküle im Gegensatz zu Molekülen anderer Luftbestandteile sehr klein sind, ist der Vorgang nicht an einen Luftaustausch gebunden.

#Wo findet Wasserdampfdiffusion statt?

In einem beheizten Haus findet die Wanderung der Moleküle, z. B. durch eine Außenwand, in der Regel von innen nach außen statt. Die Geschwindigkeit, mit der sich der Konzentrationsausgleich vollzieht, ist nicht nur abhängig von der Anzahl der Dampfmoleküle, sondern auch von den stofflichen Eigenschaften des durchwanderten Baumaterials. Alle Baustoffe außer Glas und Metall werden "durchwandert". Einzige Voraussetzung: Genügend viele Wasserdampfmoleküle auf der einen und wenige auf der anderen, meist kühleren Seite. Um eine Durchwanderung zu bremsen, kann eine luftdichte Dampfbremse auf der warmen Seite angebracht werden. Die damit verbundene Bremswirkung kann erforderlich sein, um eine Durchfeuchtung im Baustoff infolge Kondensation des Wasserdampfes zu verhindern.

anschaulich: Bei Kleidung, besonders bei Schuhen, spielt eine funktionierende Wasserdampfdiffusion eine große Rolle. Der über die Haut abgegebene Schweiß verdunstet, so dass Wasserdampfmoleküle entstehen. Dieser Wasserdampf muss durch die Kleidungsstücke nach außen abgeführt werden. Geschieht dies nicht, kommt es zu einer Situation, wie wir sie von Frischhalte-Folien kennen: Es bilden sich Wassertröpfchen durch Kondensation – die Kleidung würde durchnässen.

#Wann findet Wasserdampfdiffusion statt?

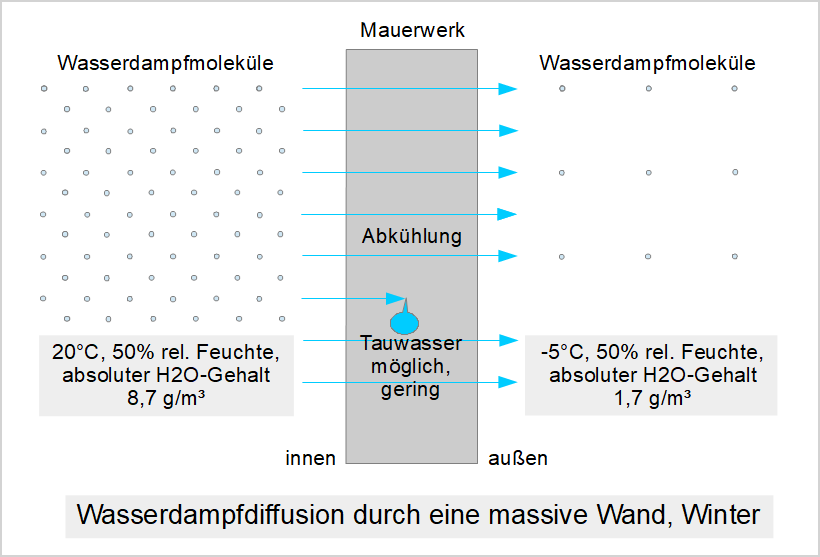

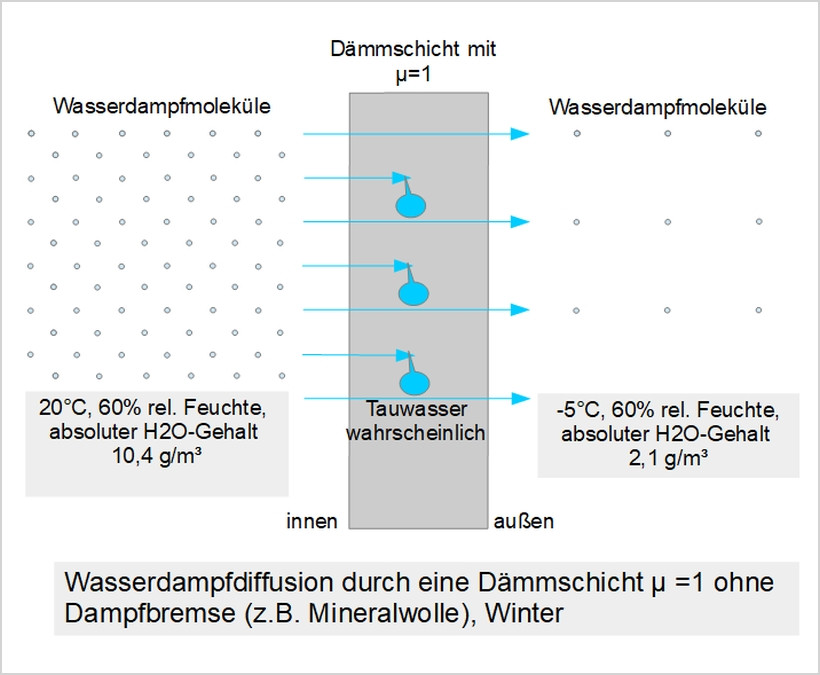

In einer Wohnung findet die Wasserdampfdiffusion zu allen Jahreszeiten ohne unser Zutun statt. Dabei wandern die Wasserdampfmoleküle im Winter von innen nach außen, weil in beheizten Räumen die Anzahl der Wasserdampfmoleküle sehr viel größer ist als in der kühlen Außenluft. Bei dieser Wanderung kann bei Überschreiten einer zu großen Anzahl von Wasserdampfmolekülen flüssiges Wasser in dem durchwanderten Bauteil auftreten. Daher interessieren uns die Auswirkungen der Wasserdampfdiffusion vor allem für den Winterfall.

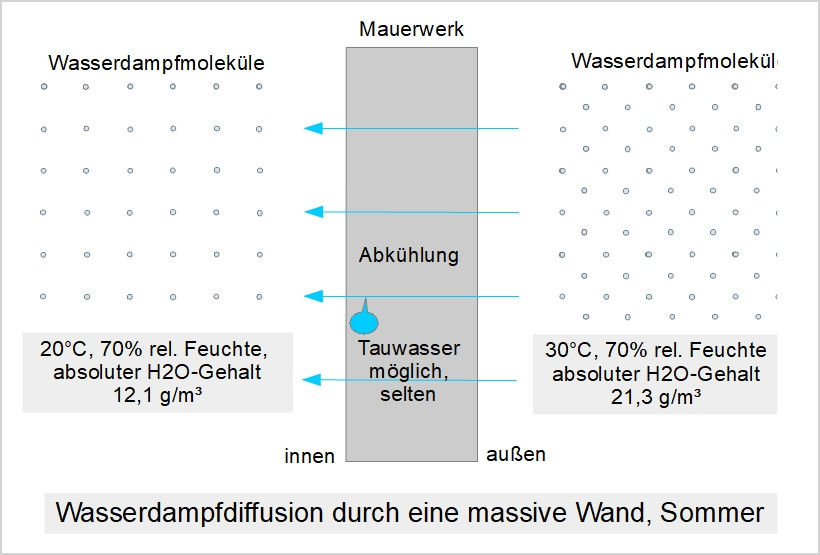

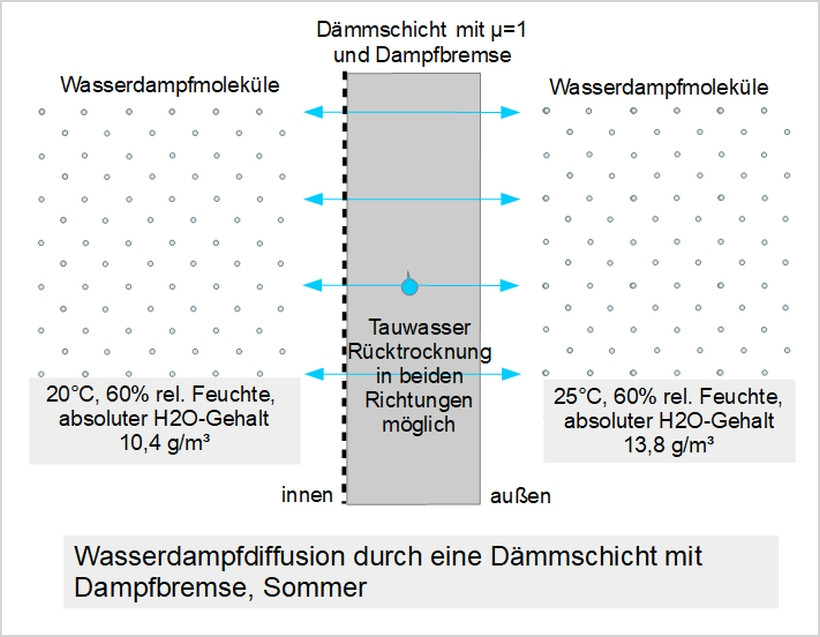

Auch im Sommer kann es zu einer Wasserdampfdiffusion kommen. Allerdings vollzieht sich der Prozess – anders als im Winter – von außen nach innen. Der seltene Fall tritt auf, wenn die Außenluft sehr warm ist und viel mehr Wasserdampfmoleküle beinhaltet als die Innenraumluft. Im Sommer ist in einer solchen Situation auch die sogenannte Sommerkondensation möglich. Sie tritt auf, wenn im Frühjahr massive Wandabschnitte noch recht kühl sind und warme, feuchte Außenluft über kühle Wandabschnitte streift. Oft wird dieser Vorgang an unbeheiztem massivem Mauerwerk, z. B. an Treppen, Kellereingängen usw., beobachtet.

#Welches Material lässt Wasserdampfdiffusion zu?

Wasserdampf wandert durch Bauteile bzw. Baustoffe, die Diffusionsvorgänge zulassen. Dazu gehören massive ebenso wie leichte Außenwände unterschiedlicher Materialien, wie Ziegelsteine, Porenbeton, Außenwanddämmungen aus Mineralwolle oder Holzfasern, Gipskarton, Holzbalken, Holzwerkstoffe, Decken, Dämmungen aller Art im Dachgeschoss, aber auch Kunststoffrahmen von Fenstern und Türen u. a. m. Selbst Styropor (EPS-Dämmung) lässt entgegen mancher Annahme Wasserdampf mit geringem Widerstand passieren. Bleche, glasierte Klinker, Schaumglas, Glasscheiben und bestimmte Kunststofffolien dagegen lassen kaum oder keine Diffusion zu.

Die Geschwindigkeit, mit der sich der Ausgleich der Wasserdampfkonzentrationen vollzieht, ist materialabhängig. Sind die Strukturen des Materials "grobmaschig", wie z. B. bei Mineralwolle, kann sie der Wasserdampf leicht und rasch durchdringen (der Diffusionswiderstand ist hier niedrig). Bei engmaschigem Material, z. B. bei Beton, wird der Diffusionsvorgang gebremst. Es gelangen nur wenige Moleküle sehr langsam auf die andere Seite der Konstruktion (der Diffusionswiderstand ist hoch).

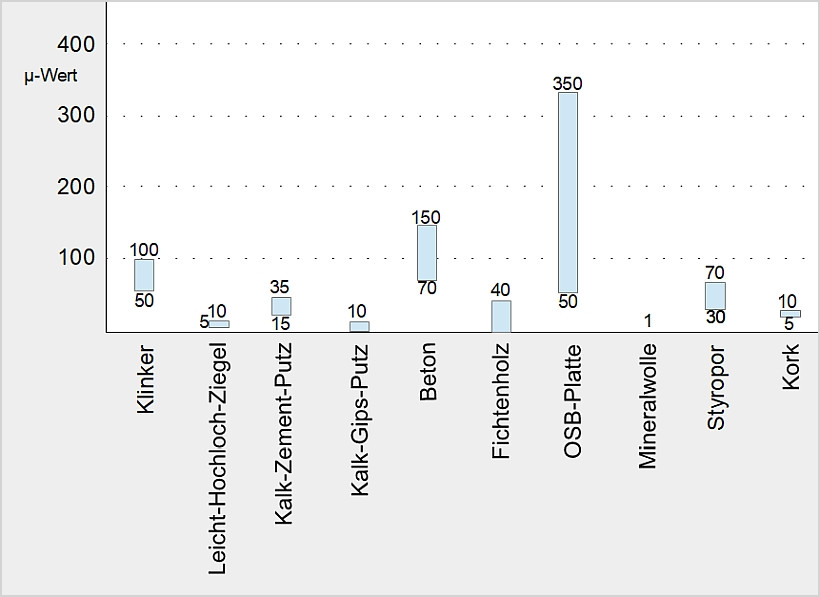

#Was ist die Diffusionswiderstandszahl?

Alle am Bau beteiligten Materialien haben eine mehr oder weniger hohe dimensionslose Diffusionswiderstandszahl µ (my). Mineralfaserdämmung (MF) hat bspw. den µ-Wert 1, setzt also dem durchwandernden Wasserdampf keinen Widerstand entgegen. Holz hat den µ-Wert 40, hat also bei gleicher Schichtdicke wie die Mineralwolle einen 40-fach höheren Diffusionswiderstand. Eine OSB-Holzwerkstoffplatte hat dagegen wegen des Bindemittels einen hohen µ-Wert von etwa 350, weshalb OSB-Platten auch als Dampfbremse wirksam werden können.

Die Dampfdiffusions-Widerstandszahl µ (my) ist abhängig vom Feuchtegehalt des Baustoffes. Sie wird in Übersichten für trockene Bedingungen (rel. Luftfeuchte < 50 %) angegeben. Dies ist in vielen Anwendungsfällen aber nicht praxisgerecht. Im Winter liegt die relative Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen ohne Lüftungsanlage, mit Zentralheizung und dichten Fenstern meist über dem Wert von 50 %. Bei höheren Feuchtigkeitswerten steigt auch der Diffusionswiderstand.

#Welche Rolle spielt die Dampfdiffusions-Widerstandszahl in der Praxis?

Um den Widerstand zu errechnen, der dem durchwandernden Wasserdampf entgegenwirkt, muss die Dampfdiffusions-Widerstandszahl µ eines Baustoffes mit seiner Einbaudicke, die aus statischen oder wärmetechnischen Gründen bedingt ist, multipliziert werden. Der Dampfdiffusionswiderstand wird in Metern angegeben. Je kleiner der Wert ist, umso rascher erfolgt der Konzentrationsausgleich des Wasserdampfes. Der Dampfdiffusionswiderstand beeinflusst, ob eine gedämmte Konstruktion unter bestimmten Verhältnissen tauwasserfrei bleibt oder durchfeuchtet wird. Diese Rechenaufgabe ist vor Anwendung einer Innendämmung oder einem Dachgeschossausbau für Wohnzwecke mit Hilfe eines Rechenprogrammes zu lösen.

anschaulich: Das äußere Gewebe einer Regenjacke sollte einerseits dicht gegenüber Wassertropfen, aber dampfdurchlässig für die von innen nach außen wandernden Dampfmoleküle sein. Nach der Errichtung eines Dachstuhles ergibt sich eine ähnliche Aufgabe für so genannte Unterspannbahn, die unter den Dachziegeln gespannt wird. Dort soll sie als zweite Dichtungsebene Regen und Flugschnee trotzen, aber auch dampfdurchlässig für die Dämmschicht im beheizten Dachgeschoss sein. Der Dampfdiffusionswiderstand einer solchen Unterspannbahn ist vergleichbar mit dem Diffusionswiderstand des äußeren Gewebes einer Regenjacke. Der typische Wert für einen optimalen Dampfdiffusionswiderstand liegt bei 0,05 bis 0,1 m. Werden hier Gewebe mit zu hohem Dampfdiffusionswiderstand eingesetzt, wird die Wärmedämmung von innen feucht.

#Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Wasserdampfdiffusion und der Raumluftfeuchte?

anschaulich: In der Luft befinden sich immer gasförmige Wasserdampfmoleküle, deren Konzentration abhängig ist von der Temperatur und dem Vorhandensein von Feuchtequellen. Im Innenraum wird die Anzahl der Wasserdampfmoleküle durch menschliche Aktivitäten wie Wischen, Wäsche trocknen, Tee trinken, Kochen, Duschen, Gießen usw. erhöht. Durch Lüften kann die Anzahl der Moleküle jedoch auch abgesenkt werden. Man erkennt das Vorhandensein einer recht großen Menge von Wasserdampfmolekülen am Beschlagen einer Fensterscheibe oder am Kondenswasser, das sich auf einer kalten Getränkeflasche absetzt. Ein "Beschlagen" kühlerer Wände findet auch statt, jedoch können wir dort den Entstehungsprozess von Tauwasser nicht erkennen.

Eine verlässliche Aussage über den Wasserdampfgehalt der Wohnraumluft können nur Hygrometer treffen. Der von diesen Geräten abgelesene Wert ist jedoch nicht identisch mit der absoluten Zahl der Dampfmoleküle, sondern ein relativer Wert. Angezeigt wird das Verhältnis zwischen dem Gewicht der tatsächlich in der Luft vorhandenen Moleküle zu dem bei der Raumtemperatur maximal möglichen Gewicht der Dampfmoleküle, bevor Tauwasser auftritt. Die Techniker würden sagen, der vom Hygrometer angezeigte %-Wert entspricht dem Verhältnis zwischen der absoluten Luftfeuchtigkeit und der bei einer bestimmten Lufttemperatur maximal möglichen Luftfeuchtigkeit.

ausführlich in energytools.de: Relative und absolute Luftfeuchtigkeit, Link: www.energytools.de/raumklima-und-frische-luft/luftqualitaet-und-luftwechselrate/boese-trockene-heizungsluft/relative-und-absolute-luftfeuchtigkeit

Folgendes Beispiel soll dies verdeutlichen:

Nehmen wir einen Kubikmeter Raumluft, der eine Temperatur von 20 °C besitzt. In diesem Luftvolumen halten sich beispielhaft Wasserdampfmoleküle mit einem Gewicht von insgesamt 10 g auf. Die absolute Luftfeuchtigkeit wäre in diesem Fall 10 g/m³. Der vom Hygrometer angezeigte Wert wäre bei diesen Bedingungen aber 60 %. Warum ist das so? Bei 20 °C könnte die Raumluft nicht nur 10 g/m³ beinhalten, sondern bis zu 17 g Wasserdampfmoleküle aufnehmen, ehe sich Tauwasser bildet. Der angezeigte Wert im Hygrometer von 60 % ist also die relative Luftfeuchtigkeit. Sie ergibt sich aus der Division von 10 g/m³ durch 17 g/m³ = 60 %.

Wie man sieht, erhöht sich bei einer bestimmten Temperatur sowohl die absolute als auch die relative Luftfeuchtigkeit, wenn die Anzahl der Wasserdampfmoleküle in der Raumluft zunimmt. Geschieht dies z. B. durch das Trocknen von Wäsche, erhöht sich auch der Antrieb für die Wasserdampfdiffusion. Immer mehr Wasserdampfmoleküle wollen den Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit durch die Hüllflächen des Raumes entweichen. Dieser Vorgang erhöht die Gefahr der Tauwasserbildung auf und in kühleren Hüllflächen.

anschaulich: Das Lüften von Kellerräumen zur Reduzierung von Kellerluftfeuchte ist keine einfache Aufgabe. Um eine Trocknung zu erreichen, darf nur gelüftet werden, wenn die Anzahl der Wasserdampfmoleküle in der Außenluft geringer ist als in der Kellerluft und die relative Luftfeuchtigkeit außen kleiner ist als innen. Wird tagsüber im Sommer gelüftet, kommt es wegen der meist hohen relativen Feuchte der Außenluft zu einem Anstieg der Kellerluftfeuchte mit Tröpfchenbildung.

#Beeinflusst die Dampfdiffusion die Raumluftfeuchte?

Dampfdiffusion, so wurde und wird auch heute noch häufig angenommen, hätte einen direkten Einfluss auf die thermische Behaglichkeit in Innenräumen, indem sie die Luftfeuchtigkeit reguliert. Diese Annahme wurde jedoch von der Bauphysik bereits vor etwa 40 Jahren widerlegt. Es ist messtechnisch nachgewiesen worden, dass die Luftfeuchte im Wesentlichen durch Lüftungsvorgänge beeinflusst wird. Die Dampfdiffusion regelt die Luftfeuchte nur geringfügig. Auf der fehlerhaften Annahme, dass die Dampfdiffusion wesentlich in die Luftfeuchtebilanz eines Raumes eingreifen kann, beruhen einige Missverständnisse. So wird die Notwendigkeit einer Dampfbremse, um eine Durchfeuchtung eines Baustoffes zu unterbinden, auch heute noch überschätzt. Entscheidender ist eine hohe Luftdichtheit einer gedämmten Konstruktion auf der warmen Seite.

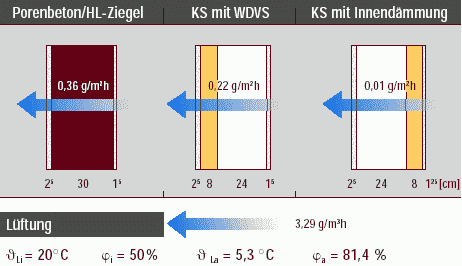

Wasserdampf kann verschiedene Materialien (z. B. Porenbeton/Hochlochziegel oder Kalksandstein) unterschiedlich gut durchdringen. Werden Baustoffe zu Bauteilen kombiniert, z. B. die Außenwand mit einer zusätzlichen Dämmschicht versehen, wird der resultierende Wasserdampfstrom mehr oder weniger gebremst, wie folgende Grafik verdeutlicht:

Aus der Grafik geht hervor, dass der Wasserdampfstrom durch eine ungedämmte Normalziegelwand etwa 0,36 g/m²h (Gramm pro m² und Stunde) erreicht. Eine äußere Wärmedämmung mit etwa 8 cm Dämmstoff bremst den Dampftransport auf etwa 0,22 g/m²h ab. Bei einer Innendämmung geht der Wasserdampfstrom sogar auf 0,01 g/m²h zurück. Insofern beeinflussen zusätzliche Baustoffe, die als Dampfbremsen wirken, die Dampfdiffusion erheblich.

In beheizten Räumen kommt es durch Diffusion aber kaum zu einer nennenswerten Reduzierung der Raumluftfeuchte. Vergleicht man die Menge des durch Diffusion abtransportierten Wasserdampfes mit jener Menge, die bei der Lüftung ausgetauscht wird, zeigt sich, dass ein Luftwechsel den weitaus größeren Einfluss auf die Höhe der Raumluftfeuchtigkeit besitzt. Dass die Raumluftfeuchte sich durch Diffusion kaum verändert, liegt auch daran, dass in Innenräumen immer wieder neuer Wasserdampf hinzukommt (Atmung, Wäsche trocknen, Essen kochen, Blumen gießen, Reinigung usw.). Würde man sich nur auf die Wasserdampfdiffusion verlassen, würde man rasch in einem sehr ungesunden und unbehaglich feuchten Raumklima verbringen.

Der Anteil der Verringerung der Raumluftfeuchte durch Diffusion beträgt nur etwa 2 bis 5 % der erforderlichen Menge. Wohnungen, die clever gelüftet werden können oder die über eine Lüftungsanlage verfügen, sind hier klar im Vorteil.

ausführlich in energytools.de: Lüften lernen Link: www.energytools.de/raumklima-und-frische-luft/lueften-lernen

#Führt die Wasserdampfdiffusion zu Schäden?

Normalerweise vollzieht sich die Wasserdampfdiffusion sowohl im Winter als auch im Sommer, ohne Schäden zu hinterlassen. Schäden infolge Durchfeuchtung sind im Winter möglich, wenn sehr viele Wasserdampfmoleküle über längere Zeit in der Raumluft sind. Das ist der Fall, wenn wir im beheizten Innenraum eine kritisch hohe Raumluftfeuchte von über 60 % bei einer Raumtemperatur von mehr als 20 °C über mehrere Tage messen. Im Winter wird es in der Wandkonstruktion von innen nach außen kühler. Im Bereich des sogenannten Taupunktes (Sättigung) können sich abkühlende Dampfmoleküle zu Wassertropfen verbinden. Das führt zu einer Durchfeuchtung, die wiederum die Wand weiter abkühlt. Die Oberflächentemperaturen sinken und die thermische Behaglichkeit verschlechtert sich.

Tröpfchenbildung innerhalb von Baustoffen ist unschädlich, wenn bestimmte Grenzwerte nicht überschritten werden. Zudem muss das Bauteil in der Lage sein, hohe Feuchtigkeitswerte wieder loszuwerden. Diesen Prozess nennen wir Rücktrocknung. Rücktrocknung sollte in beide Richtungen, also nach innen und außen, möglich sein. Daher darf weder innen noch außen eine Schicht mit einem hohen Diffusionswiderstand (Folien, Farben, Bleche u. a. m.) aufgebracht sein. Rücktrocknung verbessert die wärmedämmenden Eigenschaften des Bauteils und führt zu einem Anstieg der Oberflächentemperatur, was die Behaglichkeit verbessert.

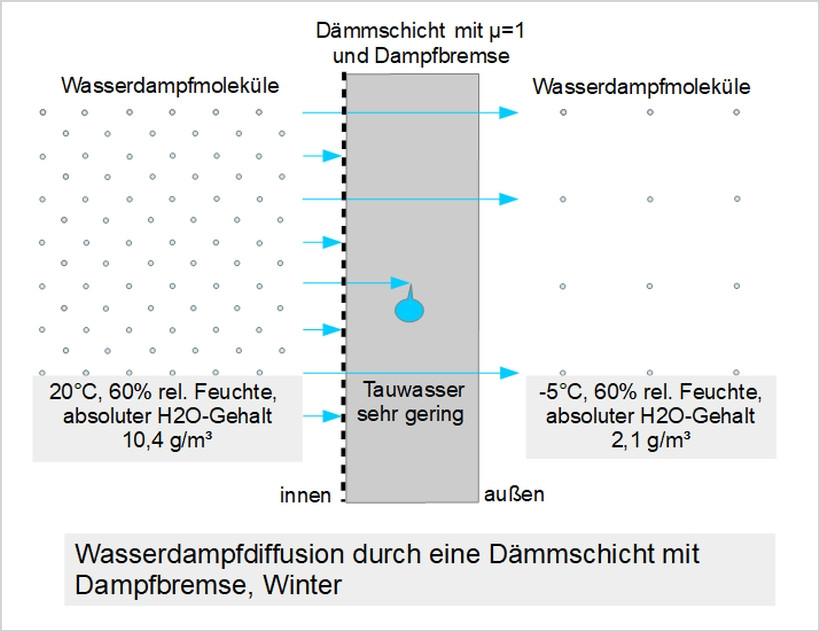

Eine andere Situation haben wir vor uns, wenn wir eine Diffusion von Wasserdampfmolekülen durch einen Wärmedämmstoff betrachten (z. B. im ausgebauten Dachgeschoss). Hier kann im Winter trotz normaler Luftfeuchtewerte unter 55 % eine kritische Tauwassermenge im Dämmstoff entstehen. Deshalb sind hier von den Eigenschaften des jeweiligen Dämmstoffs abhängige Konstruktionen mit einer Dampfbremse auszuführen.

#Kann eine Dampfbremse die Behaglichkeit verschlechtern?

Eine Dampfbremse kann den Zustrom von Wasserdampfmolekülen in gedämmte Konstruktionen bremsen und so eine zu große Konzentration verhindern. Ob sie immer erforderlich ist, unter welchen Bedingungen auf sie verzichtet werden darf, wie sie beschaffen sein muss und wo sie hingehört, ist eine der am häufigsten gestellten Fragen in der Energieberatung. Sehen wir uns die Sache daher etwas genauer an.

#Wie funktioniert eine Dampfbremse?

Um zu verhindern, dass Konstruktionen, in denen Dämmstoff verbaut ist, mit einer zu hohen Zahl von Wasserdampfmolekülen geflutet werden, kann eine Dampfbremse "vorgeschaltet" werden. Sie ist immer auf der warmen Seite der Konstruktion (also innen vor der Dämmung) einzubauen. Eine Dampfbremse wirkt wie eine Gitterstruktur, die durch eine bestimmte "Maschenweite" dafür sorgt, dass Wasserdampfmoleküle nur langsam und in geringer Menge hindurchkommen.

anschaulich: Ein Küchensieb kann verhindern, dass Nudeln beim Abschütten des Wassers im Sieb verbleiben. Erforderlich ist dazu eine "Maschenweite", die kleiner ist als die Nudeln selbst. Das Netz eines Fußballtores verhindert, dass der Fußball nach einem Torschuss durch die Maschen rutscht. Tennisbälle dagegen würden weitgehend ungehindert durch die großen Maschen hindurchgehen. Die sehr kleinen Wasserdampfmoleküle benötigen eine "Maschenweite", die nur geringfügig größer ist als der Durchmesser eines Moleküls, damit ein bremsender Effekt entsteht.

Soll der Wasserdampftransport nicht nur gebremst, sondern vollständig unterbunden werden, nutzte man früher Dampfsperren. In Dampfsperren ist die Maschenweite des Gitters so klein, dass kein Wasserdampfmolekül mehr hindurchpasst. Solche Dampfsperren, die eigentlich dafür geschaffen wurden, eine Durchfeuchtung zu verhindern, verursachten aber immer wieder Probleme in der Praxis. Und zwar dann, wenn Wasserdampfmoleküle auf "Schleichwegen" an der Dampfsperre vorbei oder durch Lecks und Schluderei in die Konstruktion gelangen. Probleme machte eine Dampfsperre auch, wenn die Wasserdampfmoleküle z. B. als "Passagier" mit dem eingebauten nassen Bauholz in die Konstruktion gelangen. Dabei kann eine kritische Durchfeuchtung des Bauteils entstehen, denn eine Dampfsperre lässt die Rücktrocknung nicht im erforderlichen Maße zu. Der Wasserdampf wird eingesperrt. Vollständig die Wasserdampfwanderung unterbindende Dampfsperren haben in den meisten Konstruktionen keine Berechtigung.

Eine Dampfbremse kann eine Durchfeuchtung von Baukonstruktionen verhindern. Insofern verhindert sie auch die Abkühlung der Baustoffe und damit auch die Verringerung der Oberflächentemperaturen. Das kommt der thermischen Behaglichkeit zugute.

Vorteile besitzen feuchtevariable Dampfbremsen, die ihren Wasserdampfdiffusionswiderstand an die Bedingungen anpassen können. Bei hoher Raumluftfeuchtigkeit (viele Wasserdampfmoleküle) haben sie einen vergleichsweise hohen Diffusionswiderstand, bei niedriger Raumluftfeuchte geht der Diffusionswiderstand zurück. Dadurch kann eine Rücktrocknung bzw. Rückdiffusion sowohl nach außen als auch zur Raumseite hin erfolgen. Das verringert die Gefahr einer Durchfeuchtung mit negativem Einfluss auf die Behaglichkeit.

#Beeinflusst eine Dampfbremse die Raumluftfeuchte?

Nein, Dampfbremsen haben wie die Dampfdiffusion selbst nur einen sehr geringen quantitativen Einfluss auf die Höhe der Raumluftfeuchtigkeit im Wohnraum. Entscheidend wird die Raumluftfeuchte nur durch den Luftwechsel durch Lüftung verändert. Die richtig geplante und luftdicht verlegte Dampfbremse hält aber wärmegedämmte Konstruktionen trocken. Indirekt ist daher der Einfluss von Dampfbremsen auf die Behaglichkeit erheblich.

Noch vor wenigen Jahren glaubte man, dass der Diffusionsvorgang die Raumluftfeuchte auf ein vertretbares Maß reduzieren kann. Heute ist in der Bauphysik unumstritten, dass der Luftaustausch durch Lüftung eine quantitativ bedeutendere Rolle spielt. Bitte lesen Sie dazu "Was ist mit der Wandatmung?".

#Mein Fazit

- In einem Haus mit warmer Luft im Inneren und kalter Luft außerhalb findet die Diffusion von innen nach außen statt. Eine kritische Wasserdampfansammlung kann nur im Winter stattfinden.

- Baustoffe haben unterschiedliche Diffusionswiderstände, sodass die Wanderung von Wasserdampf ungehindert oder gebremst stattfinden kann.

- Kommt es in der durchwanderten Schicht zu einer gravierenden Tröpfchenbildung, wird das Bauteil von innen feucht. Dann verringert sich die Oberflächentemperatur der Wand, die wärmedämmenden Eigenschaften verschlechtern sich und die thermische Behaglichkeit sinkt.

- In beheizten Wohnräumen kommt es durch Diffusion kaum zu einer nennenswerten Reduzierung der Raumluftfeuchte, da die Wirkung der Dampfdiffusion gering ist und immer wieder neuer Wasserdampf durch menschliche Aktivität hinzukommt. Die Regulierung der Raumluftfeuchte muss durch Lüftungsvorgänge erfolgen.

- Um die Diffusion zu bremsen, kann eine Dampfbremse eingesetzt werden. Sie wird immer auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht. Deren dampfbremsende Wirkung sollte niemals so hoch sein, dass eine Rücktrocknung zum Raum unmöglich wird.

- Fehler, die bei der Planung von Dampfbremsen gegen übermäßige Dampfdiffusion gemacht werden, wirken sich meist gering aus. Mängel, die bei der Ausführung der Luftdichtheit der Dampfbremse zugelassen werden, können dagegen das Risiko einer Durchfeuchtung gravierend erhöhen.

- Mehr dazu finden Sie im Dampfbremse, Diffusion und Luftdichtheit, Link: www.energytools.de/hausbau-und-erneuerung/bauteile-und-konstruktionen/dachdaemmung-und-dachbodendaemmung/dampfbremse-und-diffusion