Optimale thermische Behaglichkeit

Faktoren, die die optimale thermische Behaglichkeit beeinflussen, ihr Zusammenwirken und einzuhaltende Grenzwerte

Wer sich wohlfühlt, befindet sich im thermischen Gleichgewicht mit den Umgebungsbedingungen. Das bedeutet:

- Es ist weder zu kalt noch zu warm.

- Es zieht nicht (oder der Luftstrom hat eine angenehme Temperatur).

- Man schwitzt oder fröstelt nicht.

- Man spürt durch Strahlung weder einen kälteren (Wand o. Ä.) noch einen wärmeren Gegenstand.

- Berührte Oberflächen sind weder zu kalt noch zu warm.

- Die Atmung fällt leicht.

- Es ist nicht schwül.

- Man hat keine kalten Füße.

- Die Sonne strahlt gerade richtig.

Die thermische Behaglichkeit wird natürlich auch davon beeinflusst, ob der Mensch gesund oder krank ist und ob er sich in einem aktiven oder passiven Zustand befindet. Daneben spielen die Atmung und passende Bekleidung eine wichtige Rolle.

Im folgenden konzentriere ich mich auf die von außen wirkenden, objektiven Faktoren der thermischen Behaglichkeit und deren "Einstell"-Möglichkeiten.

#Alle Faktoren wirken gleichzeitig

Wie wir im Kapitel "Gestörte Behaglichkeit" gesehen haben, können bereits geringfügige Abweichungen eines Faktors zu unangenehmen Reaktionen des Körpers führen. Schon Änderungen der Raumlufttemperatur um ein Grad, können das Wärmeempfinden verbessern, oder auch beeinträchtigen. Dann wird eine Korrektur gewünscht, die schnell, umfassend und zielgenau sein soll. Bei hohen Lufttemperaturen beispielsweise wird die Luftbewegung durch einen Ventilator verstärkt, was zu einer spürbaren Abkühlung führt und somit das subjektive Wohlbefinden erhöht. Bei einer niedrigeren Lufttemperatur kann die gleiche Luftbewegung eines Ventilators oder bereits ein wesentlich leichterer Luftzug als unangenehm empfunden werden.

Unter den genannten Behaglichkeits-Faktoren spielt die Lufttemperatur zweifellos eine große Rolle. Jedoch ist sie nicht der einzige Einflussfaktor und auch nicht immer gleich wichtig. Wie ist es sonst zu erklären, dass wir unter bestimmten Bedingungen mit einer Temperatur von 17 °C zufrieden sind, während zu anderen Bedingungen und einer anderen Zeit eine Temperatur von 25 °C gewünscht wird? Welche "anderen Bedingungen" nehmen Einfluss auf unser allgemeines Wohlbefinden.

anschaulich: Es ist vielleicht hilfreich, sich die Faktoren mit wechselnden Anteilen, jedoch immer gleichzeitig wirkend, vorzustellen. Zu berücksichtigen ist, dass sich die Umgebungsbedingungen gegenseitig beeinflussen, in der Wirkung verstärken oder abschwächen können. So führt die warme Raumluft zur Erwärmung von Wänden, Boden und Gegenständen. Aber auch die Wärmestrahlung der warmen Heizung führt zu einem Anstieg der Oberflächentemperaturen. Werden die Oberflächen wärmer, sinkt die Temperaturdifferenz zum menschlichen Körper, der Strahlungsaustausch mit dem Menschen wird vermindert. Gleichzeitig wird der Kaltluftfall durch den Anstieg der Oberflächentemperaturen vermindert. Liegt nun noch die Luftfeuchtigkeit im optimalen Bereich von 35 bis 55 % und Luftströmungen sind kaum vorhanden, wird die Behaglichkeit steigen.

Es ist nicht ausreichend, optimale thermische Behaglichkeit nur an einer Größe festzumachen. Wenn z.B. nur nach der Lufttemperatur geschaut wird – was leider allzu oft geschieht - ist die Schaffung eines rundum gelungenen Behaglichkeitsklimas kaum möglich.

Wir sehen, dass einzelne Faktoren für ein optimales Wohlbefinden an Relevanz gewinnen, während andere in den Hintergrund treten können. Dennoch gibt es allgemeingültige Orientierungs- bzw. einzuhaltende Grenzwerte. Dazu werden in der Normung verschiedene Anforderungen an die thermische Behaglichkeit berücksichtigt. Allerdings ist nicht ganz klar, wer denn nun dafür zuständig ist!

- DIN EN 15251 "Eingangsparameter für das Raumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden sowie die Qualität der Raumluft, die Temperatur, das Licht und die Akustik.

- DIN EN ISO 7730 "Ergonomie der thermischen Umgebung – Analytische Bestimmung und Interpretation der thermischen Behaglichkeit sowie Kriterien der lokalen thermischen Behaglichkeit" In dieser Norm werden Verfahren dargelegt, anhand derer das allgemeine menschliche Wärmeempfinden und der Grad der Unbehaglichkeit (thermische Unzufriedenheit) von Menschen vorausgesagt werden können.

#Welche Temperatur der Raumluft ist angemessen?

Die meisten Menschen, vor allem die jüngeren und aktiveren, akzeptieren eine Raumtemperatur von etwa 20 °C als ausreichend. Deshalb ist diese Temperatur auch die Grundlage für die Planung von Heizungsanlagen. Heizgeräte und -körper müssen unter winterlichen Bedingungen dafür sorgen, dass in Wohnräumen (Wohnstube, Kinderzimmer) eine Raumtemperatur von mindestens 20 °C erreicht wird. In Bädern sind 22 °C und in Schlafräumen sind 18 °C vorgesehen. Komfortzuschläge von bis zu 3 °C sind möglich und können beispielsweise für Seniorenwohnanlagen bei der Planung berücksichtigt werden. Der Baukörper muss dafür die Voraussetzungen schaffen, also ausreichend gedämmt sein.

- Standpunkt der Gerichte

- Unter rechtlichen Gesichtspunkten muss eine Heizungsanlage von 6:00 bis 24:00 Uhr Wärme abgeben, sodass in Wohnräumen mindestens 20 °C erreicht werden. Von einer abgesenkten Temperatur aus darf es höchstens eine Stunde dauern, bis diese 20 °C erreicht sind. So urteilten in der Vergangenheit einzelne Gerichte. Als nächtliche Absenktemperatur sind 16 °C zu akzeptieren.

Zur „richtigen” Raumtemperatur schreibt das Umweltbundesamt auf seiner Webseite:

Die richtige Raumtemperatur: Jedes Grad Raumtemperatur mehr verteuert die Heizkostenrechnung. Die Raumtemperatur sollte im Wohnbereich möglichst nicht mehr als 20 °C betragen, sofern die Temperatur als behaglich empfunden wird. Jedes Grad weniger spart Heizenergie. Unsere Empfehlung für andere Räume: in der Küche 18 °C und im Schlafzimmer 17 °C.

Interessant ist die Einschränkung in der Empfehlung „... sofern die Temperatur als behaglich empfunden wird”. Sie weist darauf hin, dass man sich bei einer Lufttemperatur von 20 °C nicht "per Dekret" wohlfühlen muss. Eine solche Forderung wäre unangemessen und lebensfremd. Denn viele objektive Faktoren spielen eine Rolle dabei, ob sich Behaglichkeit einstellt oder auch nicht. Spannend wird es, wenn thermische Behaglichkeit sich als Folge mangelhafter Wärmedämmung oder Wärmebrücken nicht einstellen kann. Denn diese Eigenschaften kann der Mieter in der Regel nicht beeinflussen.

Oft heißt es, dass ältere und weniger aktive Menschen höhere Temperaturen bevorzugen. Ältere Menschen wohnen aber zumeist auch in älteren Wohnungen und Häusern. Erwarten sie also tatsächlich höhere Lufttemperaturen oder haben sie die Erfahrung gemacht, dass eine höhere Lufttemperatur andere Störgrößen kompensieren kann? Selbst jüngere und aktive Menschen kommen mit einer Lufttemperatur von 20 °C nicht zurecht, wenn Wände, Böden und Fenster aufgrund schlechter Wärmedämmung sehr niedrige Oberflächentemperaturen aufweisen.

#Welche Oberflächentemperaturen sollen Hüllflächen aufweisen?

anschaulich: Sicher haben Sie schon einmal erlebt, dass es einige Zeit dauert, bis Sie sich nach einem Winterurlaub in den eigenen vier Wänden wieder wohlfühlen. Das liegt in der Regel daran, dass sich die Wärmespeichermasse, also Wände, Decken, Fußböden und das Mobiliar des Wohnraums, während Ihrer Abwesenheit um einige Grad abgekühlt hat. Je nach Bauweise braucht die Baumasse nun mehrere Stunden bis Tage, bis die Heizungsanlage über den Umweg der beheizten Raumluft wieder genügend Wärme eingespeichert hat. Während die Raumlufttemperatur das Ziel schon erreicht hat, steigt die Temperatur der Baumasse und damit deren Oberflächentemperatur nur langsam. In dieser Zeit kommt es daher trotz akzeptabler Lufttemperatur zu einer erhöhten Abstrahlung von Körperwärme in Richtung kälterer Bauteile.

In einer solchen Situation wird gerne ein Kaminofen genutzt, da dieser rasch sehr viel Strahlungswärme bereitstellt. Noch schneller wird es natürlich gemütlich, wenn der nette Nachbar schon ein, zwei Tage vorher die Heizkörperthermostate auf die Komfortstufe eingestellt hat.

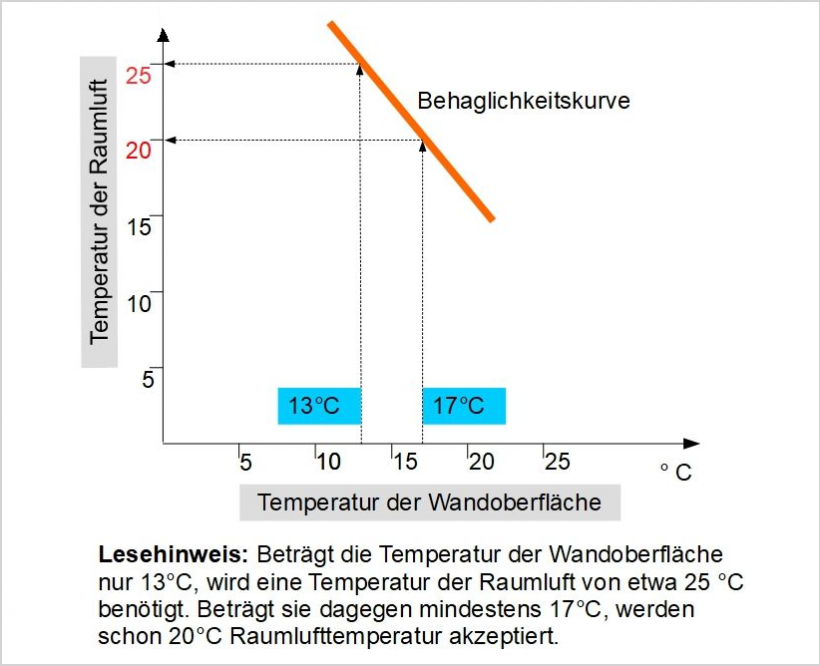

Aus der Behaglichkeitsforschung ist der Zusammenhang zwischen der Lufttemperatur und der Temperatur der Umschließungsflächen bekannt. Er wird mit dem Begriff „Empfindungstemperatur” beschrieben. Danach stellt sich für die meisten Menschen eine behagliche Temperaturumgebung ein, wenn die Oberflächentemperatur der Umschließungsflächen bei einer Raumlufttemperatur von 20 °C 17 °C nicht unterschreitet.

Zu den Umschließungsflächen einer Wohnung bzw. eines Raumes zählen in diesem Zusammenhang alle Wände, auch die Innenwände, der Fußboden und die Geschossdecke eines Raumes ebenso wie Möbelstücke, Heizkörper und Fensterflächen. Alle Oberflächentemperaturen werden gemäß ihres Flächenanteils der mittleren Oberflächentemperatur der raumumschließenden Flächen zugerechnet.

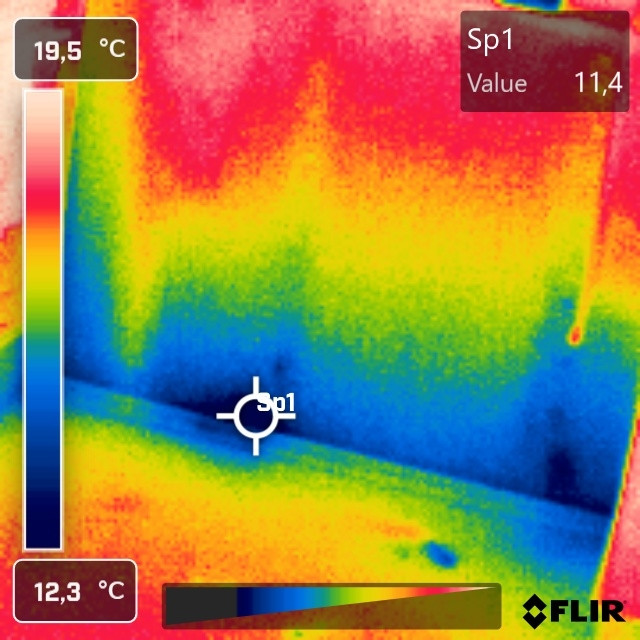

Für praktische Überlegungen halte ich es jedoch für ausreichend, sich mit den Oberflächentemperaturen der kritischen Bereiche, also vor allem der Außenwandoberflächen (besonders in Ecken), der Fenster, des Fußbodens und der Decke, zu beschäftigen.

Die Grafik veranschaulicht eine "Angenehmkurve" für den Winter. Die orangene Linie macht deutlich, dass bei einer Oberflächentemperatur der Außenwand von unter 17 °C die Raumlufttemperatur über 20 °C betragen muss, damit die Situation noch als angenehm empfunden werden kann. Bei Oberflächentemperaturen von nur 13 °C oder weniger – ein Szenario, das bei Minusgraden der Außenluft und einer unzureichenden Dämmung der Wände und Fenster durchaus auftreten kann – sind bereits 25 °C Lufttemperatur erforderlich. Bei einer Oberflächentemperatur von etwa 18 °C empfinden dagegen einige Personen bereits eine Lufttemperatur von ca. 18 °C als behaglich.

Sofern das Ziel, die Oberflächentemperatur der Hüllflächen, also Außenwände, Decke und Fußboden höchstens drei Grad unter der Raumlufttemperatur zu halten, nicht erreicht werden kann, ist eine Verbesserung der Wärmedämmung dieser Bauteile erforderlich. Ist dies nicht möglich, kann die Heiztechnik dahingehend angepasst werden, dass flächenmäßig größere und längere Heizkörper mit erhöhter Strahlungsleistung eingesetzt werden.

Ausführlich bei energytools.de:

#Welche Höhe der Luftfeuchtigkeit ist optimal?

- Die Höhe der Luftfeuchtigkeit der Raumluft ist ein entscheidender Faktor für die Erreichung einer optimalen thermischen Behaglichkeit.

- Im Winterhalbjahr sollte die relative Feuchte, vor allem zum Schutz vor Bauschäden einen Wert von 55 % nicht überschreiten. In schwach gedämmten Wohnungen ist diese Begrenzung von besonderer Relevanz, da in diesen Räumlichkeiten bei höherer Luftfeuchte die Gefahr der Schimmelbildung erheblich ansteigt. Durch häufiges Lüften mit weit geöffneten Fenstern kann die Luftfeuchtigkeit nach unten bis auf 35 % fallen, wobei in normalen Wintern dieser Wert in Wohnräumen kaum erreicht wird.

- In den Sommermonaten ist es nur möglich, die Raumluftfeuchte durch nächtliches oder frühzeitiges intensives Lüften zu reduzieren. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei niedrigen Lufttemperaturen am Morgen Taubildung eintritt, wodurch die Luft trockener wird.

- Bei ausschließlicher Fensterlüftung ist es empfehlenswert, in jedem Raum ein gut sichtbares digitales Hygrometer mit Alarmfunktion aufzustellen, um die Beobachtung und Beeinflussung der Werte zu ermöglichen.

#Welche Geschwindigkeit bewegter Raumluft ist noch akzeptabel?

In beheizten Räumen ist die Luft bei winterlichen äußeren Bedingungen in der Regel immer in Bewegung. Die Ursachen sind vielfältig:

- Bei der Beheizung mit Heizkörpern ist der Auftrieb erwärmter Luft in der Regel stark ausgeprägt. Dies lässt sich an einem flackernden Kerzenlicht über dem Heizkörper gut beobachten.

- Bei einer Fußbodenheizung ist der Auftrieb gering, da sich die Wärmeabgabe bei niedrigen Temperaturen überwiegend durch Wärmestrahlung über eine große Fläche verteilt.

- Im Grenzbereich zu kühlen Oberflächen, wie beispielsweise Außenwänden oder Fenstern, entsteht eine fallende Luftbewegung. Diese ist dem Auftrieb der erwärmten Luft über Heizkörpern entgegengesetzt.

- Der Auftrieb über dem Heizkörper führt zu einem „Ansaugen“ kühlerer Raumluft am Boden, wodurch Luftströmungen entstehen, die "kalte Füße" begünstigen.

- Weitere Luftbewegungen werden durch Luftlecks in Hüllflächen des Gebäudes verursacht. Sie ermöglichen das Ein- oder Ausströmen von Luft mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, die durch Thermik oder Winddruck verursacht wird.

- Viele Ratsuchende berichten von Problemen mit Steckdosen, aus denen es zieht, oder von Zugerscheinungen bei Vorwandinstallationen im Bad (WC-Drückerplatte).

- Ein Arbeitsplatz, der vor einem großen Fenster gelegen ist, kann aufgrund der frischen Fallluft als unangenehm empfunden werden.

- Die Schultern und der Kopf spüren den Kaltluftfall, wenn das Sofa vor der ungedämmten Außenwand oder einem schwach gedämmten Fenster steht.

Nach meiner Erfahrung darf die Geschwindigkeit bewegter Luft für Menschen bei einer Lufttemperatur von ca. 20 °C einen Wert von 0,15 m/s nicht überschreiten. Bei höheren Temperaturen darf es etwas mehr sein. Da nicht jeder ein Messgerät für Luftgeschwindigkeiten zur Hand hat, muss ein brennendes Teelicht als Indikator dienen. Wenn dieses in beheizten Räumen auf dem Fußboden stehend heftig flackert, ist die Luftgeschwindigkeit deutlich zu hoch.

Um unangenehme Luftströmungen im beheizten Wohnraum zu vermeiden, sollten folgende Hinweise beachtet werden:

- Um eine hohe thermische Behaglichkeit und optimale Energieeffizienz zu gewährleisten, empfiehlt es sich, langgestreckte, flache Heizkörper mit einer niedrigen Heizwassertemperatur von etwa 40 °C zu betreiben.

- Kurze und kompakte Heizkörper verlangen dagegen häufig Heizwassertemperaturen von 60 °C, die eine starke Konvektionsleistung entwickeln. Dies führt zu einer Beschleunigung der Thermik.

- Fußboden- und Wandheizungen bieten in diesem Zusammenhang klare Vorteile, können jedoch in ungedämmten Altbauwohnungen nicht immer eingesetzt werden.

- Die Wärmedämmung der Außenwände sollte einen U-Wert aufweisen, der es ermöglicht, bei einer Raumtemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur von -5 °C eine Oberflächentemperatur von mindestens 17 °C auf der Innenseite zu erreichen. Um die geforderten Standards zu erfüllen, ist ein U-Wert der Außenwand von kleiner als 0,5 W/m²K erforderlich.

- Im Hinblick auf die optimale Fensteranordnung ist darauf zu achten, dass sie nicht am Boden beginnen und nicht zu hoch sind. Die Verglasung sollte eine hervorragende Dämmqualität aufweisen, was einen U-Wert der Verglasung von kleiner gleich 0,6 W/m²K bedeutet.

- Heizkörper sind stets unter dem Fenster und/oder an der Außenwand zu montieren.

- Im Hinblick auf die Funktionalität und Ästhetik ist es empfehlenswert, bodennahe Fenster von Heizkörpern zu flankieren.

- Die Luftdichtheit ist insbesondere im Dachgeschoss von entscheidender Bedeutung und sollte insbesondere im Neubau bzw. bei einem Dachgeschossausbau durch eine fachkundige Luftdichtheitsmessung überprüft werden.

- Zuluftventile von Lüftungsanlagen, die keine vorgewärmte Luft transportieren, dürfen die Luft nicht in Richtung sitzender Bewohner auswerfen.

- Stellen Sie die Möbel so auf, dass keine Luftströmungen auf den Körper treffen.

#Die zustrahlende Sonne

Die meisten von uns empfinden Sonnenstrahlung im Winter als angenehm. Aufgrund der geringeren Strahlungsleistung der Sonne im Winter besteht kaum die Gefahr einer Überhitzung der Wohnräume, was insbesondere bei massiven Gebäuden mit geringer Wärmedämmung und kleinen Fenstern zutrifft.

In Häusern mit sehr guter Wärmedämmung und großen Fensterflächen hingegen ist eine solche Aussage nicht zutreffend. Auch im Winter bzw. der Übergangszeit besteht aufgrund des geringen Wärmebedarfs des Gebäudes die Gefahr einer Überhitzung. Um dieser Gefahr entgegenzuwirken, empfiehlt es sich, für eine äußere Verschattung zu sorgen und eine rasch regelnde, trägheitsarme Heizung einzubauen.

Selbstverständlich gestaltet sich die Situation im Sommerhalbjahr anders. In dieser Jahreszeit sehen sich viele Hausbesitzer mit Überhitzungsproblemen konfrontiert. In ausgebauten Dachgeschossen mit großen unverschatteten Fensterflächen (z. B. Dachflächenfenster in Südlage) können sich besonders ungünstige Verhältnisse einstellen. Die geringe wärmespeichernde Masse der meisten Räume im Dachgeschoss stellt einen Nachteil dar.

Dazu aber mehr im Abschnitt "Natürliche Klimatisierung"

#Mein Fazit

- Eine Raumtemperatur von 20 °C kann im Winter als behaglich empfunden werden, sofern die Oberflächentemperaturen aller Hüllflächen (Wände, Fenster, Decken, Fußböden) mindestens 17 °C erreichen.

- Im Idealzustand sind die Temperaturen raumumschließender Oberflächen (Decken, Böden, Wände, Fenster) einander angeglichen und unterscheiden sich von der Raumlufttemperatur kaum.

- Eine unausgewogene, nur lokale Erwärmung kann die thermische Behaglichkeit erheblich stören.

- Durch Wärmedämmmaßnahmen, wie etwa der Außen- und Innendämmung sowie der 3-Scheiben-Verglasung, lässt sich die innere Oberflächentemperatur auf 17 °C und darüber hinaus anheben.

- In den Wintermonaten ist es üblich, die Raumlufttemperatur zu erhöhen, wenn die Oberflächentemperaturen unter 17 °C liegen. Dies ist insbesondere bei ungedämmten Altbauten der Fall.

- Die meisten Menschen empfinden die Luftfeuchtigkeit als behaglich, wenn sie in einem Bereich zwischen 35 % und 55 % liegt. Die Einhaltung dieses Bereichs ist essenziell, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

- Die meisten Menschen empfinden eine Strömungsgeschwindigkeit der Luft von über 0,15 m/s als unangenehm.

- Die ungehinderte Einstrahlung von Solarenergie kann unter Umständen als störend empfunden werden. Eine mögliche Lösung sind außen angebrachte Jalousien, Fensterläden oder Raffstores.