Innendämmung, Aufbau, Dampfbremse

Alles über Aufbau und Ausführung der Dämmung innen, die Dampfbremse und warum die Luftdichtheit in innengedämmten Konstruktionen besonders wichtig ist

#Wie ist die Innendämmung aufgebaut?

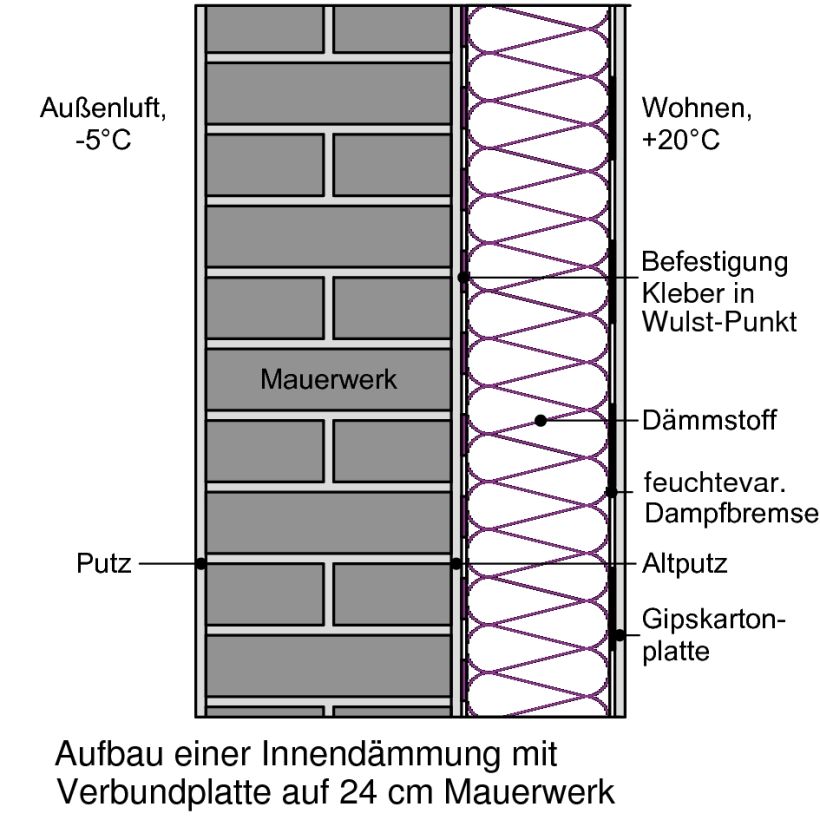

Der prinzipielle Aufbau der Wärmedämmung von innen ist immer gleich. Er ist unabhängig von der gegebenen Wandkonstruktion und vom gewählten Dämmstoff. Die wärmedämmende Wirkung wird erreicht durch das möglichst nahe, lückenlose und hinterlüftungsfreie Aufbringen von ausreichend starkem Wärmedämmmaterial auf der Innenseite der Außenwand. Vom verwendeten Dämmstoff und der Einbausituation abhängig ist, ob eine Dampfbremse benötigt wird.

#Wie wird eine lückenlose Innendämmung erzielt?

Lückenlose Verlegung heißt, dass der Dämmstoff unterbrechungsfrei und möglichst auf allen Außenwandflächen verlegt wird. Fensterlaibungen, Sturzbereiche, Ecken von einbindenden Innenwänden, die Flächen hinter Heizkörpern usw. müssen also in die Dämmmaßnahme einbezogen werden. Steht nicht ausreichend Platz für die gewählte Dämmstoffstärke zur Verfügung (wie z. B. bei Fenster- und Türlaibungen oder hinter Heizkörpern), muss dort ein Dämmstoff mit besserer Dämmleistung bei geringerer Schichtdicke verwendet werden. Keinesfalls darf dort wegen Platzmangels ein Teil der Außenwand ungedämmt bleiben! In der folgenden Abbildung sind der besseren Übersicht wegen die mit Wärmedämmstoff zu versehenden Abschnitte nur angedeutet.

Hinterlüftungsfreies Aufbringen bedeutet, dass an keiner Stelle der Innendämmung Raumluft in die Konstruktion zwischen Dämmschicht und Wand eindringen darf. Dies ist mit der Montage der Dämmstoffe zu sichern.

#Warum ist die Notwendigkeit einer Dampfsperre veralteter Wissensstand?

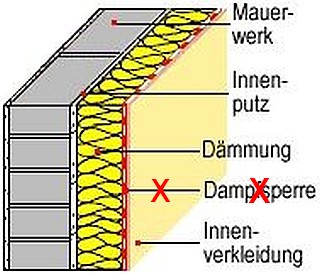

Um den Wasserdampftransport in die Wand hinein zu unterdrücken, kann eine wasserdampfdichte Folie angebracht werden. Mit dem Aufkommen der Innendämmung vor einigen Jahrzehnten wurde diese Möglichkeit genutzt und in der Regel als diffusionsdichtes System geplant. Es herrschte Zuversicht, dass eine sogenannte Dampfsperre (PE-Folie, Alu-Folie) den Dampftransport von innen nach außen vollständig unterbinden könnte. Eine solche Schicht aber verlangt ein absolut wasserdampfundurchlässiges Material, das dicht und lückenlos verlegt werden muss. An keiner Stelle dürfte die Schicht Löcher, Risse o. ä. aufweisen. Klebestellen müssten dauerhaft über Jahrzehnte hinweg funktionieren. Diese Forderungen an eine Konstruktion mit Dampfsperre führen vor Augen, dass es in der täglichen Baupraxis nur unter besonderen Bedingungen möglich ist, derart anspruchsvolle Ausführungsqualitäten zu realisieren. Zeitmangel, fehlendes Spezialmaterial oder hohe Kosten werden zu problematischen Kompromissen führen. Sie könnten bei schwerwiegenden Ausführungsmängeln nur kurze Freude an solcherart ausgeführten Innendämmungen ermöglichen.

Inzwischen gilt diese Sicht auf die Innendämmung mit Dampfsperre als überholt. Heute sollte daher ein Aufbau einer Innendämmung mit dampfdichter Sperrschicht nur noch in Fällen mit extremen Anforderungen (Beispiele: Betonkeller, Schwimmhalle, Sauna) zum Einsatz kommen. Solche extremen Anforderungen stellen auch sehr harte, nicht kapillarleitfähige und diffusionsdichte Außenwandmaterialien dar, wie sehr schwere, dichte Natursteine, wasserdichter Beton und glasierte bzw. gesinterte Klinker.

Auch bei einer Innendämmung von Kellerwänden mit außen angebrachter, dampfdiffusionsdichter Beschichtung (Bitumendickbeschichtung o. ä.) ist eine Konstruktion mit Dampfsperre meist erforderlich. Die Ausführung ist hinsichtlich der Leckagefreiheit und Luftdichtheit der Dampfsperre besonders sorgfältig durchzuführen. Schon kleinste Verletzungen können eine Durchfeuchtung nach sich ziehen. Eine ingenieurmäßige Planung und Bauüberwachung solcher Konstruktionen ist ratsam.

Außenwände, die aus kapillar leitfähigen Baustoffen bestehen (Tonziegel, Kalksandstein, Porenbeton, mineralische Putze, Holzfasern u. a. m.), verhalten sich fehlertoleranter, als es die gängige Berechnungsmethodik (Stichwort Glaserdiagramm) vermuten lässt. Ursache ist die Kapillarleitung und die Fähigkeit zur Sorption, die einer kritischen Feuchtigkeitsanreicherung entgegenwirkt. Diese Stoffeigenschaften lassen den Transport von Wasser hin zu verdunstungsfähigen Oberflächen zu. Um die Zahl der in die Wand eindringenden Wasserdampfmoleküle zu begrenzen, wird in Abhängigkeit vom Dämmstoff lediglich eine Dampfbremse benötigt. Dies kann eine spezielle Schicht, aber auch der Dämmstoff selbst sein. Eine Dampfbremse hat neben der begrenzenden auch eine öffnende Wirkung, die eine Rücktrocknung ermöglicht.

#Muss jede Innendämmung eine Dampfbremse aufweisen?

In den meisten Fällen, also bei der Innendämmung von normalen Wohnräumen (einschließlich Bad), haben sich diffusionsoffene oder leicht diffusionshemmende Innendämmungen ohne und mit einer speziellen Dampfbremse durchgesetzt. Diese Dampfbremse begrenzt lediglich den Wasserdampfdurchtritt in Richtung des Dämmstoffes, ermöglicht aber auch einen Rücktransport der Dampfmoleküle zurück in den Raum. Ob eine spezielle eigenständige Dampfbremse erforderlich ist, hängt vom Dämmstoff ab. Es funktionieren Konstruktionen ohne spezielle Dampfbremse, sofern die Dämmstoffe selbst eine ausreichend hohe dampfbremsende Wirkung (z. B. Styropor) oder andere stoffliche Eigenschaften (Kapillarität und Sorption) besitzen. Ist der Dämmstoff kapillaraktiv, wird keine Dampfbremse benötigt (z. B. Mineralschaum, Perliteplatten, Kalziumsilikatplatten). Innendämmungen mit Holzfaserdämmplatten nutzen spezielle Putz-Mörtel mit „intelligenten" dampfbremsenden Eigenschaften.

Die heutigen Konstruktionen mit und ohne spezielle Dampfbremse verhalten sich bei richtigem Einbau fehlertolerant. Unabhängig von den konstruktiven Einzelheiten und Materialien gehört eine spezielle dampfbremsende und luftdichtende Schicht immer auf die warme, also die dem Raum zugewandte Seite.

Die erwähnten speziellen Dampfbremsen werden auch als feuchteadaptive oder feuchtevariable Dampfbremsen bezeichnet. Diese „intelligenten" Gewebe oder armierten Papierbahnen zeichnen sich durch ein an die Wasserdampfmenge angepasstes Verhalten aus. Ist die zur Diffusion bereite Wasserdampfmenge groß bzw. problematisch (Winter), erhöht sich der Widerstand der Dampfbremse. Im Sommerhalbjahr, wenn keine Gefahr besteht, verringert sich der Diffusionswiderstand und eventuell vorhandene Feuchtigkeit kann nach innen und außen abdampfen. Dieses Verhalten passt gut zusammen mit dem Einsatz von gut dampfdurchlässigen Dämmstoffen wie Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten, Zellulose oder Flachsmatten.

- Dampfbremse

- Die Dampfbremse kann durch den Dämmstoff selbst, ein spezielles Gewebe, ein beschichtetes Papier oder den Klebemörtel gebildet werden. Sie hat in einer wärmegedämmten Konstruktion die Aufgabe, die Anzahl der in die Wärmedämmschicht durch Diffusion eindringenden Wasserdampfmoleküle zu begrenzen, aber nicht vollständig zu verhindern. Damit besteht auch die Möglichkeit der Rückdiffusion und Trocknung. Eine Dampfbremse ist immer auf der warmen Seite einer wärmegedämmten Konstruktion (Raumseite) anzubringen sowie lückenlos und luftdicht zu verlegen.

Innendämmungen können ohne spezielle Dampfbremse angewendet werden, wenn es sich

- um eine Außenwand mit gut funktionierendem Schlagregenschutz (guter Putz, hinterlüftete Fassadenelemente) handelt;

- um kapillarleitfähige Baustoffe wie Mauerwerk, Holz oder Fachwerk handelt oder der Dämmstoff selbst eine dampfbremsende Wirkung hat bzw. unterhalb der raumseitigen Verkleidung vor der Wärmedämmschicht eine intelligente dampfbremsende Schicht aufweist;

- um einen Aufbau handelt, der die Rücktrocknung in beide Richtungen ermöglicht;

- die Dämmung luftdicht eingebaut ist (z. B. geputzt).

- sd-Wert

- Der sd-Wert ist ein Maß für die bauphysikalische Eigenschaft, wie viel Wasserdampf ein Baustoff oder eine Baustoffschicht eindringen lässt. Der sd-Wert wird angegeben in [m] (Meter) und charakterisiert die diffusionsäquivalente Luftschichtdicke. Je größer der sd-Wert, desto geringer ist die Wasserdampfdurchlässigkeit eines Bauteils.

Beispiel: Eine 10 cm starke Betonschicht weist etwa den gleichen Wasserdampfwiderstand auf wie eine diffusionsoffene Luftschicht von 10 m Dicke. Sie wäre mit einem sd-Wert von 10 m ausgewiesen. Ein sd-Wert von 0 bedeutet absolut keine Begrenzung.

#Warum ist ein luftdichter Aufbau der Innendämmung wichtig?

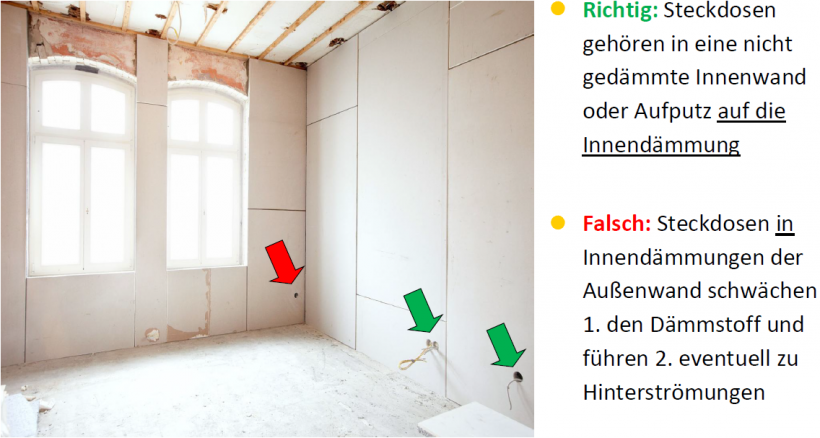

Ein wesentliches Kriterium für eine funktionsfähige und schadenfreie Innendämmung ist die Luftdichtheit. Es geht bei einem luftdichten Aufbau nicht um die Vermeidung von Diffusion, sondern um die Vermeidung des Eindringens der warmen Raumluft in die Konstruktion. Schon kleine Leckagen, wie Löcher, Risse, Spalten usw. müssen vermieden werden. In geheizten und gelüfteten Räumen entstehen durch thermische Effekte und Luftströmungen Unter- und Überdruckbereiche, die das Einschleusen von Raumluft über Leckagen in den Dämmstoff hinein möglich machen. Je weiter diese Luft in Richtung der Wand eindringen kann, kommt es zur zunehmenden Abkühlung. Die Abkühlung der Luft kann zu einer Tauwasserbildung führen, die die Dämmschicht durchfeuchtet. Dieser Vorgang hat großes Schadenspotenzial!

Die Innenseite einer Wärmedämmung muss dicht gegenüber der Raumluft sein. Auch kleinste Luftspalte stellen eine große Gefahr dar, weil sie zur Durchfeuchtung der Konstruktion führen können. Leckagen können entstehen bei einer nicht dicht angebrachten Dampfbremse, dem Durchbruch einer Steckdose, einer Rohrdurchführung, einem Putzriss in der Wand oder bei einer nicht dichten Anbindung der Innendämmung zur Geschossdecke, dem Fußboden und den eingebundenen Innenwänden.

Unabhängig vom verwendeten Dämmstoff und der Wahl der raumseitigen Oberfläche darf der Dämmstoff nicht hinterlüftet, also von Raumluft hinterströmt werden. Steckdosen und andere luftdurchlässige Durchdringungen gehören möglichst nicht in die innengedämmte Außenwand. Die Verlegung des Dämmstoffs einer Innendämmung muss zum Raum hin lückenlos und luftdicht erfolgen. Besondere Vorsicht ist bei Holzbalkendecken geboten. Hierbei muss auf besonders gute Luftdichtheit der Konstruktion geachtet werden (Link Konstruktionsdetails Innendämmung bei Holzbalkendecke).

ausführlich in energytools.de: Details zur luftdichten Ausführung einer Innendämmung.

#Mein Fazit

- Mit einer Innendämmung werden Außenwände von der Raumseite aus gegen Wärmeverluste gedämmt.

- Bei der Ausführung der Innendämmung ist auf eine wärmebrückenarme und lückenlose Montage zu achten.

- An keiner Stelle der fertigen Dämmung darf der Dämmstoff durch Raumluft hinterströmt werden können.

- Die dampfbremsende Wirkung der Konstruktion darf in der Regel einen mittleren Wert von 2 m (Diffusionswiderstand) nicht übersteigen, damit eine sommerliche Austrocknung ggf. eingedrungener Feuchte zurück in den Raum möglich ist.