Bauliche Mängel und ihre Beseitigung

Schimmelbefall entsteht aus dem Zusammentreffen von für den Schimmel günstigen Bedingungen. Dabei spielen bauliche Mängel, insbesondere Wärmebrücken, eine grosse Rolle.

Bei nahezu allen Schimmelpilzfunden kam bzw. kommt es zu einem Befall, weil

- bauliche Mängel in Wohnungen,

- die Existenz wachstumsförderlicher Lebensbedingungen und

- nutzerbedingtes Fehlverhalten

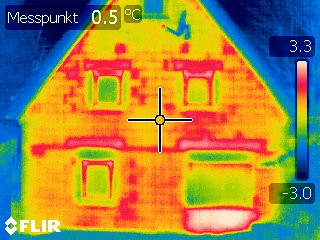

in unterschiedlicher Ausprägung zusammentreffen. Einige bauliche Mängel können dabei so schwer wiegen, dass selbst bei gravierender Veränderung der Nutzergewohnheiten ein Schimmelbefall nicht ausgeschlossen werden kann. Die Bewohner können dann so intensiv heizen und lüften wie sie wollen, das Schimmelproblem bleibt bestehen. Ein fast in allen Wohnungen vorkommender Mangel besteht in der Existenz von Wärmebrücken. Besonders schwer davon betroffen sind Wohnungen und Häuser die vor etwa 1984 errichtet worden sind. Neuere Häuser bzw. Wohnungen profitierten von der ab 1984 vorgeschriebenen Verbesserung der Wärmedämmung von Hausbauteilen. Jedoch sind auch in jüngeren Objekten zahlreiche Schimmelfälle nachweisbar. Dies liegt in aller Regel an Ausführungsmängeln.

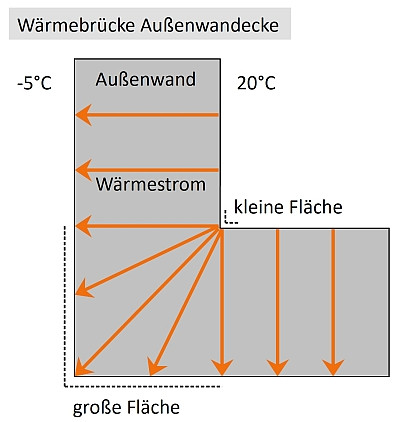

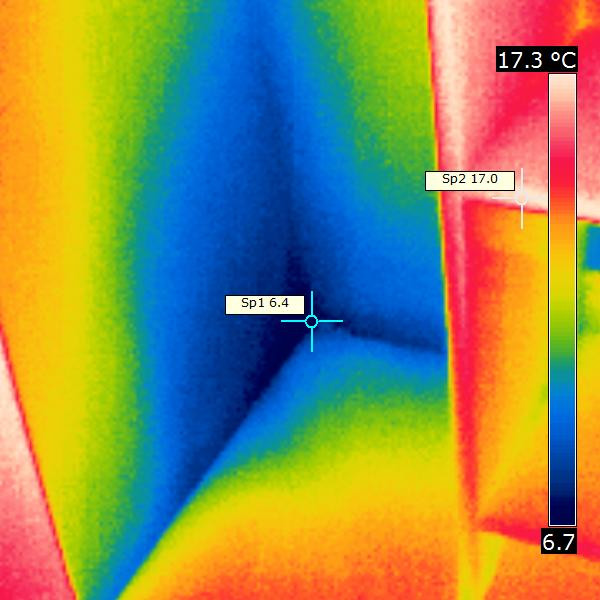

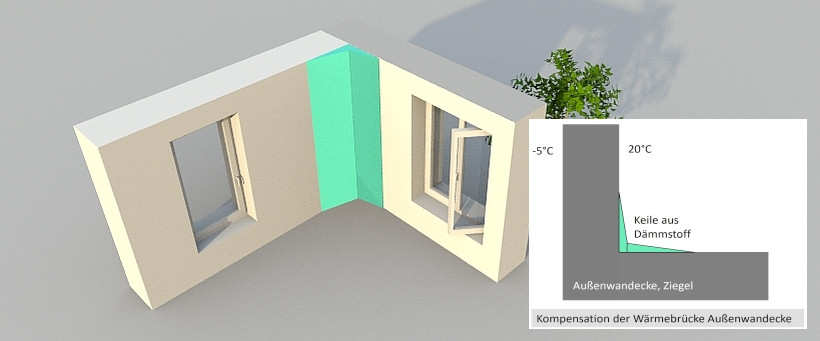

Wärmebrücken sind Wege, auf denen die Wärme der Wände besonders schnell nach außen entweichen kann. Das trifft auf Bauteile zu, die aus massiven Baustoffen bestehen und eine ganz oder teilweise schwache oder fehlerhaft ausgeführte Wärmedämmung besitzen. Das Kennzeichen von Wärmebrücken ist eine lokal abgesenkte Oberflächentemperatur im Verhältnis zur durchschnittlichen Oberflächentemperatur der Wände. Eine typische Wärmebrücke ist eine Außenwandecke, deren problematische Wirkung nur im Winter bei geringen Außentemperaturen (-5°C) auftritt. Bei einer Raumtemperatur von 20°C kann auf solchen Oberflächen in der Raumecke eine Temperatur unter 10°C und weniger gemessen werden.

Die aus Außenwänden gebildete Raumecke ist deshalb eine Wärmebrücke, weil hier zwei Außenwände aufeinander stoßen. Das bedeutet, dass einer geringen inneren Oberfläche eine große äußere Oberfläche gegenüberliegt. Diese Geometrie führt dazu, dass die Wärme der Wände an eine große, an der Außenluft abkühlende äußere Oberfläche abgeführt wird. Die Folge ist ein Absinken der Temperatur an der inneren Oberfläche, was sehr gut in einem Wärmebild einer Raumecke erkennbar wird.

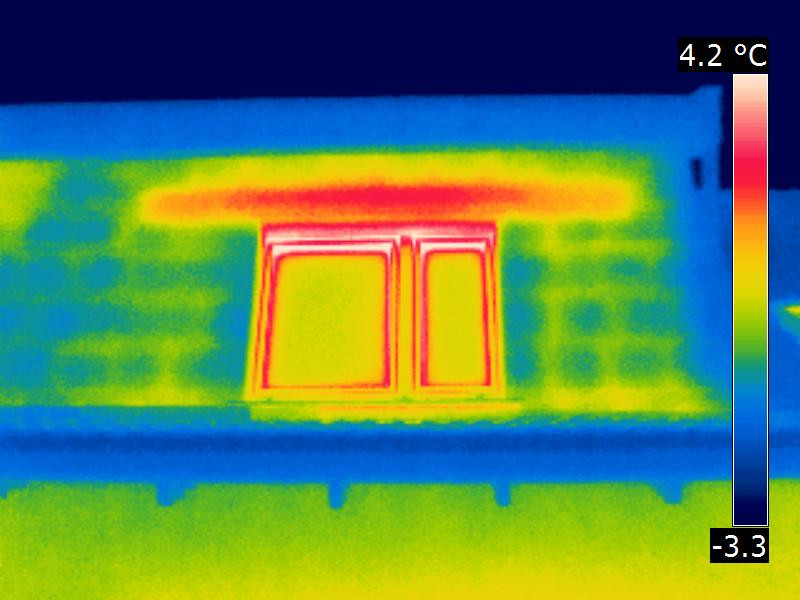

Es gibt weitere Wärmebrücken in einer Wohnung, wie bsw. die Sturzträger der Fenster und Türen. Hier ist es das Material, das zu einer drastisch abgesenkten Oberflächen-Temperatur an der Innenseite führt. Oftmals bestehen Sturzträger in älteren Häusern aus einem ungedämmten Betonfertigteil oder einem Stahlträger, also Materialien, die die Wärme sehr gut von innen nach außen ableiten. Das gleiche trifft zu auf durchbetonierte Decken bei Balkonplatten (keine thermische Trennung) und betonierte Aussteifungen (statischen Gründe) in Außenwänden.

Bitte beachten Sie, dass auf den Wärmebildern, die von innen aufgenommen wurden, eine Wärmebrücke mit abgesenkter Temperatur (hier blau) angezeigt wird. Wärmebilder, die von außen aufgenommen wurden, zeigen eine in der Fläche befindliche Wärmebrücke mit erhöhter Oberflächen-Temperatur an (hier rötlich). Handelt es sich dagegen um eine Außenwandecke, wird die Oberfläche wegen ihrer großen wärmetauschenden Fläche kühler, also bläulich dargestellt.

Wärmebrücken finden wir auch bei neueren Häusern. Häufig sind es Ausführungsmängel bei monolithischen Gebäuden. Einige Wärmebrücken sind jedoch bereits in der Planung angelegt, weil der Entwurfsverfasser die Wirkung geometrisch oder konstruktiv bedingter Wärmebrücken unterschätzt hat. Sie lassen sich trotzdem weitgehend vermeiden.

Nachträglich kann die Wirkung vorhandener Wärmebrücken nur durch kompensatorische Maßnahmen, wie durch zusätzliche Wärmedämmung von außen oder innen, gedämpft werden.

#Warum schimmelt es gerade auf Wärmebrücken?

Über Wärmebrücken, also kühleren Stellen auf der Innenseite der Wand, finden Schimmelpilze die für das Wachstum erforderliche Raumluftfeuchte. Sie steigt in unmittelbarer Nähe zur Oberfläche der Wärmebrücke. Die Erklärung dafür finden wir in der besonderen Eigenschaft der Luft, die bei niedriger Temperatur weniger Wasserdampf aufnehmen kann als bei hoher Temperatur. Hat z.B. die Raumluft in der Mitte des Raumes eine Luftfeuchte von 50% bei einer Temperatur von 22°C, so bedeutet das, dass 50% der maximalen Aufnahmefähigkeit bei 22°C erreicht sind. Kühlt sich diese Luft ab, steigt die relative Luftfeuchtigkeit an, ohne dass Wasser "weggenommen" wird. Bei 19°C erreicht sie 60 %, bei 16°C schon 70% und bei 13°C sind es bereits 80%. Diese Abkühlung findet nur lokal über einer kühlen Wärmebrücke statt und zwar in dem Bereich, wo die Luft die Wärmebrücke berührt. Kühlt sich die Luft dort noch weiter ab, kann ein Zustand erreicht werden, bei dem ein Hygrometer 100% anzeigen würde. Bei diesem Zustand versucht die Luft den darin enthaltenen Wasserdampf in Form von Tröpfchen loszuwerden. Genau diese Situation erleben wir, wenn ein Spiegel beschlägt oder wenn es draußen nebelig ist. Bei diesen Bedingungen würde die Wand nass werden.

Aber 100% braucht der Schimmelpilz nicht. Einige Arten werden schon bei 70%, die allermeisten aber bei etwa 80% relativer Feuchte aktiv. Die Sporen keimen aus, es wird ein Myzel gebildet und der Schimmelpilz beginnt mit der Sporenbildung zu seiner Vermehrung. Die Wand kann dabei immer noch trocken sein.

Umgekehrt lässt sich aus der Lage des Schimmelbefalls die Lage der Wärmebrücke bzw. besonders niedrige Oberflächentemperaturen gut erkennen. Ist eine Wärmebildkamera oder ein einfaches Infrarotthermometer zur Hand, kann die Verteilung der Oberflächentemperaturen messtechnisch genau verfolgt werden. Das habe ich in "Abbildungen typischer Schimmelschäden" dargestellt, indem ich Wärmebilder den realen Bildern gegenübergestellt habe.

Die zu ziehenden Schlussfolgerungen sind klar. Man muss:

- die Oberflächentemperatur auf Wärmebrücken soweit erhöhen, dass die relative Luftfeuchte unmittelbar über der Wärmebrücke nicht auf die dargestellten Minimal-Werte von 70 bis 80% ansteigen kann und/oder

- die relative Luftfeuchte unmittelbar über der Wärmebrücke auf Werte deutlich unter 70 % dauerhaft reduzieren. Die Raumluftfeuchte in Raummitte darf also etwa 55% nicht dauerhaft überschreiten.

ausführlich bei energytools.de: Vermeidung von Wärmebrücken , Link: www.energytools.de/hausbau-und-erneuerung/behaglichkeit-und-bauphysik/vermeidung-von-waermebruecken

Eine häufige Wärmebrücke stellen Sturzträger von Fenstern bzw. Türen dar. Sie wurden lange Jahre aus einem mit Stahl armierten Betonelement gefertigt und ohne zusätzliche Wärmedämmung eingebaut. Gelegentlich wurden auch Stahlträger oder Eisenbahnschienen verwendet, die eine sehr "gute" Wärmeleitfähigkeit besitzen und daher im Winter sehr kalt werden können.

#Wie lässt sich die Oberflächentemperatur erhöhen?

Mit sehr einfachen Mitteln oder Tricks lassen sich Wärmbrücken leider nicht beseitigen. Einige besonders kritische Wärmebrücken wie z.B. Außenwandecken, auf der eine Betondecke liegt, der ober-, unter- und stirnseitige Dämmschichten gänzlich fehlen, verlangen in der Regel planungs- und kostenintensive Eingriffe in die Bausubstanz. Das geht eigentlich nur von außen. Daher kommt es für eine Eigenleistung durch Mieter kaum in Frage. Ihnen bleibt nur der Weg zum Vermieter, der gebeten werden kann, die den Schimmelbefall begünstigenden baulichen Mängel beseitigen zu lassen.

Mit Abstrichen bezüglich der Wirkung der Maßnahmen bleiben dennoch einige Möglichkeiten für Mieter und Eigentümer. Im Mietverhältnis muss der Vermieter trotzdem sein Einverständnis geben.

Möglich sind raumseitige Maßnahmen zur Erhöhung der Oberflächentemperatur, die in Eigenleistung vornehmbar sind. Voraussetzung bei allen Maßnahmen ist, dass die Wände bzw. Wandabschnitte trocken sind und bleiben.

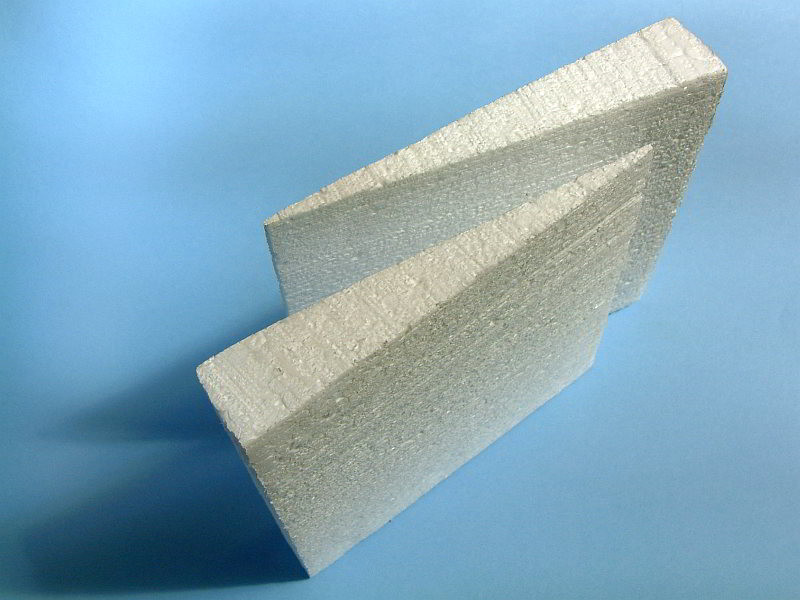

- Der Einbau von Dämmkeilen in kalte Außenwandecken und in Ecken, die durch eingebundene Innenwände entstehen, kann Schimmelbildung dort unterbinden. Diese Maßnahme ist sicher und führt zur Verbesserung der thermischen Behaglichkeit, hat aber nur wenig Auswirkung auf den Heizwärmebedarf.

- Dämmkeile lassen sich auch in Fensterlaibungen, auf und unter dem Sturz einbauen, um die Oberflächentemperatur zu erhöhen. Dies ist eine sehr wirksame Methode, um den Schimmel aus dem Fensterbereich zu verbannen.

- Die Oberflächentemperaturen von kalten, schwach gedämmten Außenwänden lassen sich mit einer Innendämmung der gesamten Fläche erhöhen. Das macht das Wohnen deutlich behaglicher. Der Heizwärmebedarf sinkt in Abhängigkeit der gedämmten Fläche.

- Werden mineralische Dämmstoffe wie Kalzium-Silikat oder Mineralschaum für die Innendämmung verwendet, sollte die Fläche weder geputzt noch malermäßig beschichtet werden.

Die Raumluftfeuchtigkeit darf auch nach Durchführung solcher Maßnahmen keine Extremwerte annehmen. Sie sollte unter 55% bleiben.

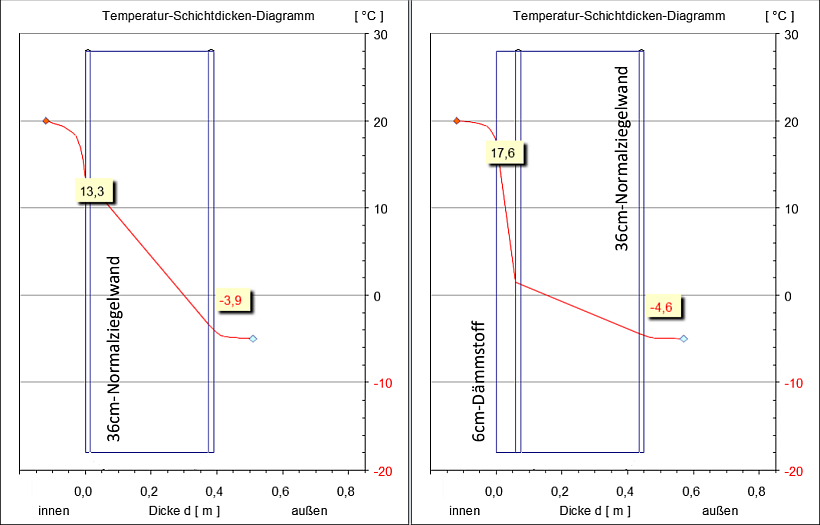

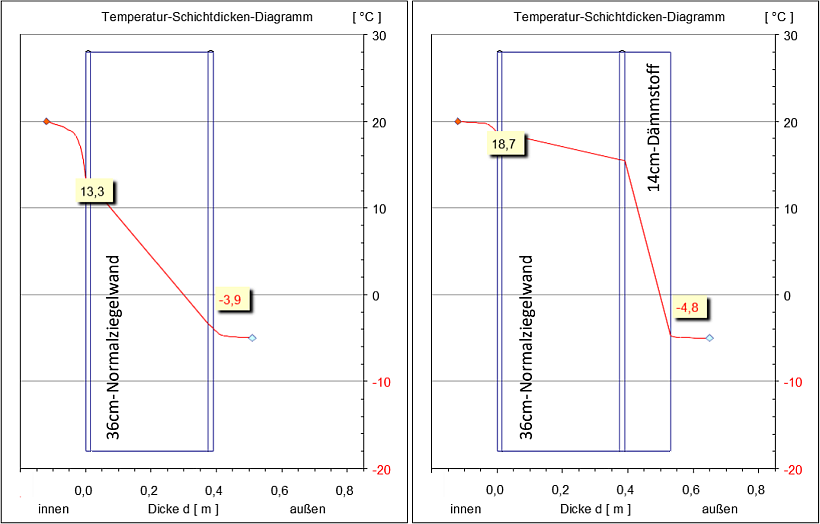

Wie sich die Oberflächentemperatur ändert (von 13,3 auf 17,6°C), wenn auf der Außenwandfläche eine 6cm starke Innendämmung angebracht wird, zeigt die folgende Gegenüberstellung:

Wie die einzelnen Vorschläge umgesetzt werden können, habe ich auf meiner Webseite im Abschnitt "Dämmung der Außenwand von innen" ausführlich dargelegt.

ausführlich bei energytools.de: Dämmung der Außenwand von innen, Link: www.energytools.de/hausbau-und-erneuerung/bauteile-und-konstruktionen/waermegedaemmte-aussenwaende/daemmung-der-aussenwand-von-aussen

Eigentümer von Wohnraum können vorrangig die Anbringung eines Vollwärmeschutzes (z.B. ein Wärmedämmverbundsystem, kurz WDVS) in Erwägung ziehen. Ein Vollwärmeschutz hat neben der Heizwärmeeinsparung den Vorteil, dass sich die Oberflächentemperaturen aller mit der Dämmung versehenen Bauteile eines Hauses erhöhen. Bei der Montage eines WDVS sind einige wichtige Ausführungsregeln zu beachten, die nicht immer von den Handwerkern befolgt werden. Selbstverständlich können Eigentümer auch eine Innendämmung vornehmen oder die Vorschläge zur Nutzung von Dämmkeilen umsetzen.

Wie eine solche Außendämmung angebracht wird, ohne dabei elementare Verarbeitungsregeln zu missachten, habe ich auf meiner Webseite dargestellt.

ausführlich bei energytools.de: Dämmung der Außenwand von außen, Link: www.energytools.de/hausbau-und-erneuerung/bauteile-und-konstruktionen/waermegedaemmte-aussenwaende/daemmung-der-aussenwand-von-aussen

#Wärmegedämmte Wände als Ursache?

Wärmegedämmte Wände sollten eigentlich zu keiner Schimmelbildung führen, denn der Sinn der Wärmedämmung besteht neben der Heizwärmeeinsparung ja gerade in der Schaffung einer erhöhten Oberflächentemperatur auf der Innenseite. Dieser Widerspruch klärt sich jedoch rasch auf, wenn man sich mit der Art der Wärmedämmung und ihrer Ausführung beschäftigt. Wir kennen die Dämmung von außen, bei der der gesamte massive oder hölzerne Baukörper mit einem organischen (z.B. Holzfaserplatten) oder mineralischen (z.B. Mineralwolle) Dämmstoff eingehaust wird.

Bei der Ausführung wurde und wird aber häufig ein entscheidender Qualitätsparameter missachtet: Die Unmöglichkeit des Unter- oder Hinterströmen des Dämmstoffes mit Außenluft. Ja es gibt sogar hier und da noch die Auffassung, dass der Dämmstoff unbedingt hinterlüftet werden muss, um die Feuchtigkeitsabfuhr aus der "atmenden Wand" zu ermöglichen. Dahinter steht leider gefährliches Halbwissen, welches in der Praxis durch die mögliche Hinterlüftung mit Außenluft zu u.U. sehr kalten Wandabschnitten führt. Es ist leicht vorstellbar, dass durch die Hinterströmung mit kalter Außenluft die Oberflächentemperatur auf der Innenseite der Außenwand sinken kann, was in der Folge eine lokale Schimmelbildung ermöglichen kann. Ein weiterer Nebeneffekt dieser Ausführung ist die mangelhafte Energieeinsparung, die nicht an die theoretischen, bei richtiger Ausführung möglichen Ergebnisse heran reicht.

Im Grunde ähnlich geht es bei einer Vielzahl von ausgeführten Innendämmungen zu. Auch hierbei hält sich beharrlich die falsche Ausführungsregel, bei der der Dämmstoff vor der zu dämmenden Wand hinterlüftet werden müsse, weil sonst die Konstruktion im Inneren nass werden und Schimmel entstehen würde. Auch hier wäre die hinterlüftungsfreie Montage der Dämmstoffe richtig, die die Innendämmung zu einer sicheren und schimmelfreien Methode zur Anhebung der inneren Oberflächentemperaturen macht.

Die kritischen Worte zu Ausführungsmängeln von Außen- und Innendämmungen stellen keine Ablehnung dar. Im Gegenteil. Richtig geplante und ausgeführte Dämmungen der Außenwände sind wichtige Maßnahmen, um die Oberflächentemperaturen zu erhöhen, die Behaglichkeit zu verbessern und Einsparungen an Heizkosten zu realisieren. Wie Innen- und Außendämmungen meiner Meinung nach richtig ausgeführt werden, habe ich ausführlich bei energytools.de dargestellt:

- Wärmedämmung der Außenwände von außen, Link: www.energytools.de/hausbau-und-erneuerung/bauteile-und-konstruktionen/waermegedaemmte-aussenwaende/daemmung-der-aussenwand-von-aussen

- Wärmedämmung der Außenwände von innen, Link: www.energytools.de/hausbau-und-erneuerung/bauteile-und-konstruktionen/waermegedaemmte-aussenwaende/aussenwanddaemmung-von-innen

#Mangelhafte Luftdichtheit

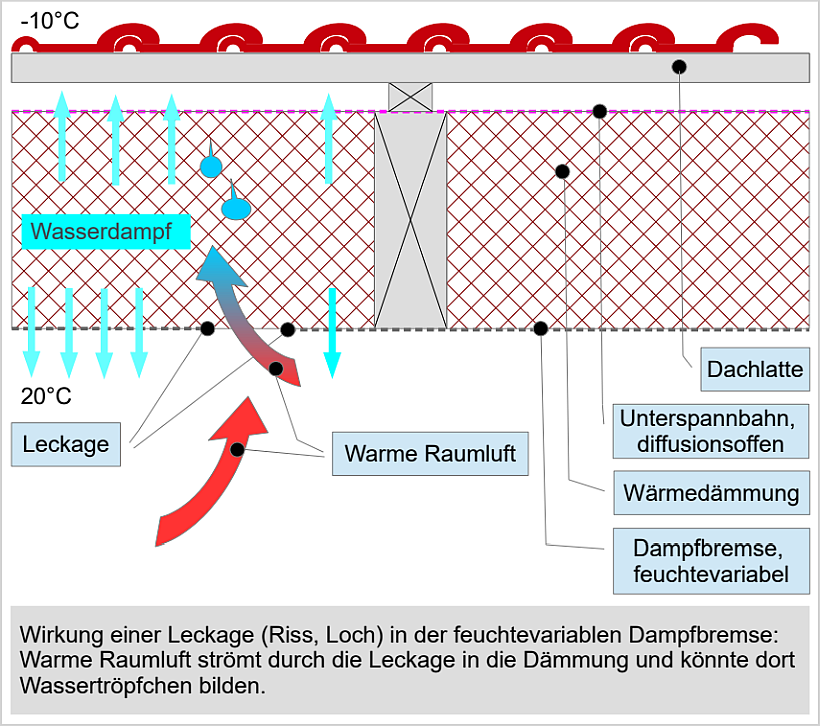

Bei der Ausführung von Arbeiten für eine Innendämmung, einer Dämmung der obersten Geschossdecke (Dachboden), der Dämmung der Dachschräge bei ausgebauten Dachgeschossen u.a.m. kommt es häufig zu einer Einströmung von warmer Raumluft in die Dämmebene.

Diese Leckagen haben ein hohes Potential, eine Schimmelbildung in Dämmstoffen herbeizuführen. Da meist auch Hölzer in solchen Konstruktionen verbaut sind, ist ein Befall mit holzzerstörenden Pilzen möglich. Ursachen sind eine mangelhafte Ausbildung der Luftdichtheit sowie eine fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse, falls diese erforderlich ist.

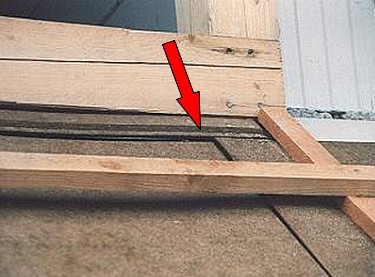

Ein weiteres Problem mangelhafter Luftdichtheit stellen Einströmmöglichkeiten von kalter Außenluft dar. Die Temperatur an der Innenseite der Wände oder Verkleidungen kann sehr stark absinken, so dass eine ähnliche Wirkung wie bei einer Wärmebrücke entsteht. Wird Wärmedämmung mit kalter Außenluft durchströmt (z.B. bei Mineralwolle als Dämmstoff), ist auch die wärmedämmende Wirkung dahin, da sich die eingeschlossene Luft bewegt. Ganz nebenbei könne durch solche Leckagen Bestandteile der Dämmung (Faserstaub), Pollen und Schimmelsporen in den Raum kommen, was unangenehme Folgen insbesondere für Allergiker haben kann. Die Suche nach den Ursachen gestaltet sich schwierig, da die Leckageorte meist unzugänglich sind (z.B. Undichtheiten im Unterdach, Löcher in der Unterspannbahn). Besteht der Verdacht, empfehle ich eine Luftdichtheitsuntersuchung vornehmen zu lassen, deren Schwerpunkt auf der Lokalisation der Leckageorte liegt.

ausführlich bei energytools.de: Herstellung luftdichter Konstruktionen, www.energytools.de/hausbau-und-erneuerung/behaglichkeit-und-bauphysik/herstellung-luftdichter-konstruktionen

#Kommen neue Fenster als Ursache in Frage?

Nein, die neuen Fenster oder Türen verursachen direkt natürlich keinen Schimmelbefall. Aber etwas anderes ist geschehen. Neue Fenster haben eine bedeutend höhere Luftdichtheit als Fenster aus der Zeit vor 50 Jahren. Und das ist auch gut so und sollte nicht durch Manipulationen an den Dichtungen wieder aufgehoben werden. Und es kommt noch ein weiterer wichtiger Aspekt hinzu. Etwa gleichzeitig mit der Modernisierung der Fenster wurden viele Ofenheizungen durch Zentralheizungen ersetzt. Infolge dieser Veränderung fehlen Schornsteine, die im Winter für Auftrieb und Unterdruck in den Räumen sorgen.

Die hohe Dichtheit der modernen Fenster und der Wegfall von Einzelofenheizungen führt im Winter zu einem Anstieg der relativen Feuchte im Raum. Und dies verlangt einen anderen Umgang mit den Fenstern bezüglich der Lüftung.

Während undichte Fenster in der Vergangenheit einen passiven Luftaustausch zugelassen haben, der meist zu hoch war, kommt bei neuen Fenstern eine solcher Luftaustausch ohne aktives Zutun nicht mehr zustande.

Um Luftfeuchte abzubauen heißt es nun zum Fenster gehen, es weit zu öffnen, 5 Minuten zu warten, und diesen Vorgang mehrmals am Tag zu wiederholen, bis sich die Luftfeuchte tendenziell bei maximal 55 % eingepegelt hat.

Wie das "neue Lüften" genau vonstatten gehen sollte, habe ich auf meiner Webseite energytools.de ausführlich dargestellt in Lüften lernen, Link: www.energytools.de/raumklima-und-frische-luft/lueften-lernen

#Ursachen durchfeuchteter Wände

Dauerhaft durchfeuchte Wände und Putze verringern die Wärmedämmung, wodurch die Oberflächentemperatur absinkt. Das führt an den inneren Oberflächen zu einem starken Anstieg der relativen Luftfeuchte, was wiederum die oberflächliche Schimmelbildung begünstigt und eventuell durch Kondensation zu weiterer Durchfeuchtung führt. Das hat auch Folgen für den Wärmebedarf der Wohnung, der infolge durchfeuchteter Wände stark ansteigen kann. Bevor auf solchen Wandabschnitten etwas gegen den Schimmelbefall getan wird, muss die Ursache beseitigt werden. Die genaue Bestimmung der Ursachen durchfeuchteter Wände ist eine Aufgabe für ein spezialisiertes Ingenieurbüro. Einer dauerhafte Durchfeuchtung entsteht häufig durch:

1. Durchfeuchtetes Mauerwerk infolge defekter, falsch angeschlossener Rohrleitungen oder fehlerhafter Dachentwässerungen

Oft reicht hier eine undichte Stelle mit geringer Tröpfchenbildung, um einen großen Schimmelschaden herbeizuführen. Betroffen können sein:

- Wasser- und Heizungsrohre

- Abwasserrohre

- Anschlüsse von Waschmaschinen und Geschirrspüler

- Anschlüsse von WC-Becken

- kaputte oder verstopfte Dachrinnen und Fallrohre

2. Durchfeuchtetes Mauerwerk infolge defekter Vertikal- und/oder Horizontalsperrungen

- fehlende oder defekte horizontale und vertikale Sperrschichten, die eine Aufnahme von Feuchtigkeit aus dem Erdreich unmöglich machen. Normalerweise wird der kapillare Aufwärtstransport von Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch wasserundurchlässige Schichten verhindert. Sie werden horizontal an einer tiefen Stelle des Außenmauerwerks eingebracht (z.B. Kunststoff- oder Bitumenbahnen). Vertikale Sperrschichten werden von außen auf sie senkrechten Wände eines Kellers aufgebrachte (z.B. Bitumenbeschichtungen).

3. Hohe Bauteilfeuchte im Neubau

- hohe Holzfeuchte (durch Einbau feuchter Hölzer im Dach und Dachausbau)

- hohe Raumluftfeuchtigkeit durch verdunstendes Anmachwasser aus Beton, Estrich, Klebe- und Putzmörtel

- eingedrungenes Regenwasser während der Rohbauphase ohne Dacheindeckung

- stehendes Regenwasser auf der Boden- oder Kellerplatte (Wandsteine saugen sich voll)

4. Durchfeuchtetes Mauerwerk oder Holzschäden durch Leckagen bei Sanitärfugen oder defekte Abwasseranschlüsse

- in Duschkabinen, Badewannen, WC

5. Durchfeuchtetes Mauerwerk oder Holzschäden infolge Hochwasser

6. Durchfeuchtetes Mauerwerk infolge Verwendung versalzter Baustoffe

- versalzte Steine (z.B. aus ehemaligen Stallungen oder gehwegnahen Wänden), versalzte Zuschlagstoffe (Kies)

7. Durchfeuchtete Dämmschichten oder Holzschäden im Dachgeschossausbau

- mangelhafte Luftdichtheit führt zu einem Eintrag von Feuchtigkeit in die Dämmebene

- falsch dimensionierte Dampfbremse oder fehlerhafte Ausführung

- eindringender Regen oder Flugschnee von außen

8. Durchfeuchtetes Mauerwerk oder Holzschäden durch mangelhafte Abdichtungen an Schornsteinen, Fenstern und Türen, Balkonen

9. Durchfeuchtetes Mauerwerk infolge schadhaftem Außenputz oder Schäden an Verkleidungen (Befeuchtung durch Schlagregen)

10. Feuchte Stellen rund um Steck- bzw. Schalterdosen mit Gefahr eines Stromschlages

- mangelhafte Luftdichtheit bei einer Innendämmung

Gelegentlich findet man zunächst unerklärliche Schimmelschäden auf kleinen Bereichen im Mauerwerk, die eine erhöhte Baufeuchte aufweisen. Nach meiner Erfahrung handelt es sich hierbei oft um salzhaltige Steine, die in früherer Zeit einmal in Stallungen o.ä. Bereichen Verwendung fanden. Salzhaltige Steine kommen auch aus Abbruchhäusern, wo z.B. die Sockelsteine wegen der Nutzung von Streusalz versalzt waren. Solche Steine sind hygroskopisch. Sie ziehen Wasser aus der Umgebungsluft und werden dadurch feucht. Das verringert die Oberflächentemperatur, wodurch hohe relative Feuchtewerte unmittelbar über der Wand gemessen werden können, die einen Schimmelbefall begünstigen.

ausführlich bei energytools.de: Feuchte Wände, Link: www.energytools.de/hausbau-und-erneuerung/bauschaeden-und-schimmelpilz/feuchte-waende

#Schimmelbefall durch spezielle Baustoffe vermeiden

Ein weiterer baulicher Mangel entsteht durch die Verwendung ungeeigneter Baustoffe.

Durch kalkhaltige Baustoffe, wie kalkbasierter Putzmörtel (ohne Kunstharzbeimengungen) oder Anstriche auf Silikat- oder Reinkalkbasis, sind pH-Werte von etwa 11 bis 12 zu erreichen. Ein hoher pH-Wert größer 10 erschwert ein Schimmelwachstum. Die Wirkung lässt jedoch nach, da Kohlendioxid aus der Raumluft zu einem langsamen Absenken des pH-Wertes führt. Hier hilft nur das immer wieder neue Streichen mit einer reinen Kalkfarbe.

Baustoffe, die Feuchtigkeit und Wasser durch eine kapillare Materialstruktur von der Oberfläche wegleiten können, haben eine geringere Oberflächenfeuchte. Dadurch ist das Risiko eines Schimmelpilzbefalls bei diesen Baustoffe geringer. Zu den feuchtigkeitsleitenden Baustoffen zählen u.a. Holz, Lehm, Ziegel, Kalk, Gips, Mineralschaum, Calzium-Silikat und alle pflanzlichen Fasern.

#Neubau oder Einbau neuer Bauteile

Der Einbau neuer Bauteile ist häufig mit einer hohen Feuchtelast verbunden. Die früher übliche Maßnahme, einen Bau über den Winter austrocknen zu lassen, wird kaum noch praktiziert. Wände, Putze, Estriche usw. müssen aber erst austrocknen, bevor sich eine akzeptable Raumluftfeuchte von maximal 55 % (Winter) einstellen kann. Bei der Errichtung eines Hauses als Massivbau werden ca. 70 bis 80 Liter Wasser pro Quadratmeter Wohnfläche eingebracht. Es dauert zum Teil mehrere Heizperioden, bis die Baufeuchte aus dem neu gebauten Haus verschwunden ist. Es kann daher auch in Häusern mit guter Wärmedämmung in der Anfangszeit zu Schimmelpilzbefall kommen, wenn die Raumluftfeuchte sehr hoch ist. Ob es dazu kommt, hängt in erheblichen Maße von der Art und Weise der Be- und Entlüftung und damit von der Entwicklung der Raumluftfeuchte ab. Werte bis etwa 70% werden toleriert, Werte darüber nicht mehr (um 90 %, gemessen in Raummitte, sind nicht ungewöhnlich).

Neubauten sollten, wenn möglich, ihre von feuchten Baukonstruktionen ausgehende Feuchtigkeit nach außen ablüften. Hilfreich sind z.B. in Bautüren eingesetzte Abluftventilatoren, die mit einer intelligenten Taupunktsteuerung ausgerüstet sind. Diese Technik wird auch gerne zur Belüftung von Kellerräumen eingesetzt und lüftet nur, wenn die Feuchtigkeitsverhältnisse innen und außen dies zulassen und zu einer Trocknung führen.

Eine Möglichkeit einen hohen Feuchteeintrag während der Bauphase zu vermeiden, besteht in der Nutzung von

- Fertigteilhäusern,

- trockenen Estrichen und

- vorgetrockneten Holzbauteilen.

#Küchenhaube mit Abluft

Der Abzug über der Kochstelle sollte nach außen entlüften, also im Abluftbetrieb arbeiten. Umluftbetrieb ändert an der vorhandenen Luftfeuchtigkeit nichts. Durch den Abluftbetrieb entsteht ein Unterdruck, der zu einem Zustrom von Außenluft führt. Im Winter ist die zuströmende Außenluft meist trockener als die Innenluft.

#Mein Fazit

- Ein häufiger baulicher Mangel, der Schimmelbefall unterstützt, sind Wärmebrücken. Wirksame Methoden um Oberflächentemperaturen zu erhöhen und die Wirkung von Wärmbrücken zu neutralisieren, sind Außendämmungen oder Innendämmungen mit unterstützenden Dämmkeilen.

- Bereits vorgenommene Außendämmungen führen eventuell zu lokal abgesenkten Oberflächentemperaturen und ermöglichen Schimmelbefall, wenn die Dämmung mit Außenluft hinterströmt wird.

- Bei Innendämmungen können Feuchteschäden und Schimmelbefall beobachtet werden, wenn die Dämmung nicht luftdicht eingebaut ist und Raumluft in einen Hohlraum zwischen Dämmstoff und zu dämmender Wand einströmt.

- Neue Fenster führen durch ihre Dichtheit zu einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit, so dass der gewohnte Luftaustausch nicht mehr ausreichend funktioniert. Es muss intensiver und aktiv gelüftet werden.

- Die Ursachen für Schimmelbildung auf Grund feuchter Wände sind vielfältig. Vor jeglicher Maßnahme zur Trockenlegung steht eine detaillierte Ursachenermittlung.

- Bei baulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit Schimmelbefall, wie z.B. neuer Verputz, sind Putze einzusetzen, die einen hohen pH-Wert um 11/12 erreichen.

- Eine Schimmelpilzbeseitigung führt nur dann langfristig zum gewünschten Erfolg, wenn die Ursachen für die Entstehung des mikrobiellen Befalls vollständig beseitigt werden.