Wachstumsvoraussetzungen für Schimmelpilz

Schimmelpilze im Wohnraum brauchen kein Licht, aber eine Luftfeuchte von mindestens 70%, eine Temperatur von etwa 0°C bis 40°C und eine organische Nahrungsgrundlage.

#Wann wächst der Pilz besonders gut?

Besonders gut wächst er im Sommer. Aber die Temperaturanforderungen sind breitbandig. Das Wachstumsminimum liegt bei einigen Minusgraden. Optimal wachsen die meisten Pilzarten bei 12°C - 28°C.

Der Hauptfaktor des Schimmelwachstums ist immer Feuchtigkeit – und dabei überwiegend die Feuchtigkeit in der Raumluft. Von wesentlicher Bedeutung dabei ist, dass der minimale, für das Wachstum des Pilzes erforderliche Wasserwert bei etwa aw= 0,80 liegt. Das entspricht etwa einer relativen Luftfeuchte von 80% unmittelbar über der Oberfläche, z.B. einer Außenwand. Einige wenige Arten beginnen mit der Sporenauskeimung bereits bei noch niedrigerer Luftfeuchte (70%).

Das Erreichen des so genannten Taupunktes, also einer Tröpfchenbildung aus Wasserdampf im oder auf dem Baustoff, ist nicht notwendig. Praktisch bedeutet dies, dass Wasser, gebunden in einer feuchten Wand, für die beginnende Ausbildung eines Pilz-Myzels nicht erforderlich ist! Das wird häufig bei der Ursachenermittlung übersehen.

Natürlich verursachen auch Baustoffe oder Bauelemente, die z.B. durch einen Rohrbruch oder durch Hochwasser durchfeuchtet wurden, das eine oder andere Schimmelproblem. Doch nach meinen Erfahrungen ist es vor allem eine zu hohe Raumluftfeuchtigkeit, die viele Schimmelschäden begünstigt. Werte bis 55% relativer Feuchte werden in der Regel zu keinen Problemen führen. Steigt die relative Luftfeuchtigkeit aber auf 60% und höher, gemessen etwa in Raummitte, wird dies beim Vorliegen bestimmter baulicher Mängel fast immer einen mehr oder weniger ausgeprägten Schimmelbefall auslösen.

#Die dominierende Rolle der Luftfeuchtigkeit

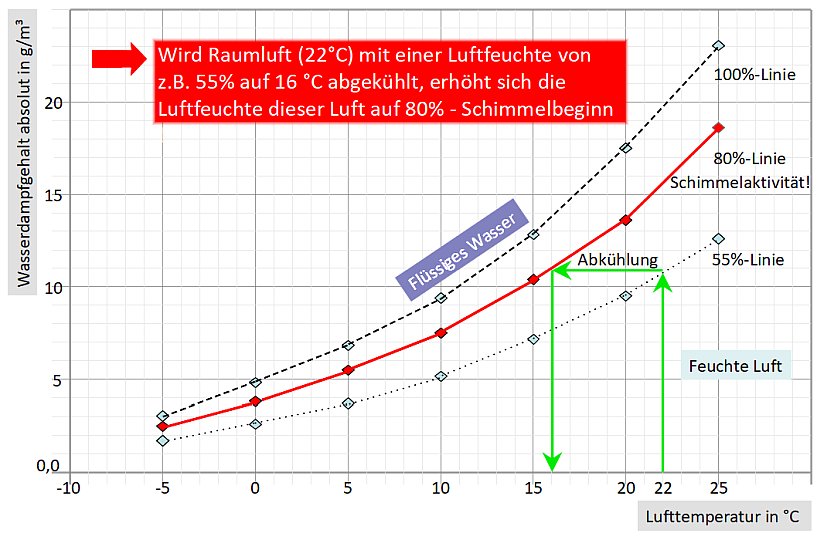

Bei niedrigen Oberflächentemperaturen, wie sie bei schwach gedämmten Außenwänden, Fußböden und Decken typisch sind, kommt es durch Abkühlung der Raumluft über kalten Wandabschnitten zu einem raschen Anstieg der relativen Luftfeuchtigkeit auf Werte um 80% und mehr.

Die Ursache ist darin zu sehen, dass die Höhe der relativen Luftfeuchte von der Lufttemperatur abhängig ist. Befinden sich z. B. bei 22 °C Raumtemperatur 11 g Wasser in einem m³ Raumluft, würde man mit einem Hygrometer eine relative Luftfeuchtigkeit von 55% messen. Würde sich diese Luft an einer kalten Außenwandecke auf 16°C abkühlen, stiege der relative Feuchtegehalt auf 80% obwohl der absolute Wassergehalt 11 Gramm geblieben ist. 80% sind ein Wert, bei dem die Wand zwar noch nicht nass ist, mit dem die meisten Schimmelpilzsporen aber schon etwas anfangen können!

Für das Wachstum von Wohnraumschimmel ist eine messbare Durchfeuchtung des Putzes oder der Tapete nicht erforderlich. Wie die Schimmelpilzkurve (rote Linie) zeigt, beginnen die meisten Schimmelpilzarten bereits bei einer Luftfeuchtigkeit unmittelbar über dem Substrat von 80% zu wachsen.

ausführlich bei energytools.de Relative und absolute Luftfeuchtigkeit, Link: www.energytools.de/raumklima-und-frische-luft/luftqualitaet-und-luftwechselrate/boese-trockene-heizungsluft/relative-und-absolute-luftfeuchtigkeit

#Nährstoffe

Neben der erwähnten Mindesthöhe der Luftfeuchte (ca. 80%) ist die zweite wichtige Grundvoraussetzung für das Schimmelpilzwachstum ein günstiger Nährboden. Dieser ist mit einer kohlenstoffhaltigen, organischen Substanz meistens gegeben. Besonders häufig finden wir Pilzgeflechte auf Oberflächen mit einem hohen Anteil an Zuckereiweiß und Holzbestandteilen (Tapeten). Da kein flüssiges Wasser für das Schimmelwachstum erforderlich ist und das Myzel auch lange keine Farbigkeit besitzt, bleiben manche Befallstellen u.U. lange Zeit unbemerkt. Hinter Verkleidungen und unter Tapeten, hinter Schränke und Scheuerleisten schaut man nicht jeden Tag nach. Schimmelpilze finden wir auch unter oder in scheinbar nicht befallenen Oberflächen, wie in kunstharzhaltigem organischen Putzmörtel, Klebern oder in Poren von Dämmstoffen. Da es sich hierbei meist um Myzel handelt, das noch keine farbigen Sporen ausgebildet hat, kann der Existenznachweis nur im Labor geführt werden.

#"Gute" Nährstofflieferanten

- Tapeten, Raufasertapeten, Kleister

- Papier, Pappen, Gipskartonplatten

- Holz und Holzwerkstoffe mit Bindemitteln oder Klebern wie Hartfaser-, OSB-, Span-, Sperrholzplatten

- Hartfaserplatten (Holzwerkstoff mit Bindemitteln) für Schrankrückwände

- Dispersions-, Latex-, Acryl- und geleimte Wandfarben

- kunstharzhaltige organische Putzmörtel (z.B. für Fliesenfugen)

- Klebstoffe für Bodenbeläge

- Fugen-Silikon (im Sanitärbereich, Fugen im Fensterbereich),

- Gummi, Dichtgummi (Fenster), verschiedene Folien

- Textilien, Teppiche

- Dämmstoffe wie Mineralwolle (10 % organische Stoffe, Phenolharzformaldehyd als Bindemittel, Mineralöl als Staubverminderer und Silikon als Hydrophobierungsmittel), Schaumpolystyrol

- Leder

- Hausstaub

- Stroh

- Rückstände von organischen Reinigungs- und Körperpflegemitteln, wie Seife, Shampoo, Duschgel (in Duschkabinen)

- Rückstände von Kochdunst (Abzugshaube, Schränke, Wände)

- Kaffeesatz

#Weniger gute Nährstofflieferanten

- unbehandelte Zellulosefasern zum Einblasen (laut Schimmelleitfaden Umweltbundesamt)

- naturbelassenes Holz

#Keine Nährstoffe bieten

- Glas

- Metalle

- Glaswolle ohne Bindemittel

- Schaumglas

- Mineralschaum

- Ziegelsteine

- Natursteine, wie Granit, Basalt

- hartgebrannte Fliesen, Steinzeug, Keramik

- PVC-Profile von Fenstern