05.03.2020 | von: now | Kategorie: Keller und Bodenplatten

Wärmegedämmte Keller oder Bodenplatte, Zweck, Entscheidungsgrundlagen, Umnutzung, Planung der Dämmung Ein Wohnhaus wird auf

- einer Bodenplatte ohne Keller oder

- im Erdreich stehenden Kellerwänden

errichtet. Die Kellerwände enden im frostfreien Bereich des Erdreichs (Streifenfundament bis in etwa 80cm Tiefe). Sie können dort auch auf einer zusätzlichen Bodenplatte (Kellerboden) stehen.

Bodenplatten und Streifenfundamente haben den Zweck, die Gebäudelasten auf eine größere Fläche zu verteilen sowie die Gründung frostfrei auszuführen. Während eine Bodenplatte als Gründung keinen Raum schafft, kann bei einem Keller auf zusätzlichen Raum bzw. ein nahezu vollständiges Geschoss zurückgegriffen werden. Überwiegend dienten Keller in der Vergangenheit der Bevorratung von Lebensmitteln oder Brennstoffen. Diese Funktionen sind jedoch weitgehend verloren gegangen. Für den Neubau ergibt sich die Frage, ob der Bau eines Kellers mit seinen zusätzlichen Kosten noch sinnvoll ist, und ob es nicht eine preiswertere Bodenplatte auch tut, die unter bestimmten Aspekten sogar die bessere Lösung darstellt. Ich habe beim Neubau meines Hauses eine Lösung mit Bodenplatte ohne Keller gewählt, allerdings aus baukonstruktiven und wärmetechnischen Gründen. Doch dazu später. Besteht ein Keller bereits, stellt sich die Frage, ob eine über die Bevorratung hinausgehende Nutzung möglich ist, und wenn ja, welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen.

Zweifellos zugenommen haben Kellernutzungen mit hohen Anforderungen an den Komfort, wie z.B. Hobby-, Party- und Büroräume oder Sauna- und Wellnessbereiche. Während bei traditioneller Kellernutzung eher die gleichmäßige Kühle im Vordergrund stand, wird bei den veränderten Nutzungen eine hohe Temperatur der Oberflächen der umgebenden Wände, Fenster, Fußböden und Decken gewünscht. Gründe dafür sind die erwartete Behaglichkeit als auch die Vermeidung von Bauschäden. Kellerraumseitig, aber auch oberhalb der Kellerdecke, kommt es bei schwacher Dämmung zu niedrigen Oberflächentemperaturen, die Schimmelschäden verursachen können. Darüber hinaus führen oben erwähnte Nutzungen bei schwach gedämmten Kelleraußenwänden zu hohen Wärmeverlusten, die vermeidbar wären. Besonders anschaulich werden diese Verluste, wenn mit einer Thermografiekamera auf den Sockelbereich geschaut wird.

Keller oder Bodenplatte?

Vor der Gründungsplanung eines Neubaus stellt sich also die Frage, welchen Eigenschaften und Anforderungen Priorität eingeräumt wird. Steht der Platzbedarf im Vordergrund, ist natürlich eine Lösung mit Keller unumgänglich. So wie man für einen trockenen Keller sorgt, sollte dann unabhängig von der späteren Nutzung auch ein wärmegedämmter Keller vorgesehen werden. Denn Nutzungswünsche, die später hinzukommen, stellen möglicherweise Anforderungen an die Außenwände, die nur mit sehr hohem Aufwand realisiert werden können. Daher sind alle Kelleraußenwände, am besten von außen, mit einer Perimeterdämmung zu versehen. Die Ausführung ist anspruchsvoll und verlangt einiges an Spezialwissen. Lesen Sie dazu auch die Hinweise im Artikel: Nachträgliche Wärmedämmung der Kelleraußenwände.

Werden gut gedämmte Kellerräume nicht aktiv beheizt, aber ausreichend belüftet, stellen sich hier Temperaturen zwischen 12°C und 16°C ein. Dieser Temperaturbereich ist unabhängig davon, ob es sich um eine Innen- oder um eine Außendämmung der Kelleraußenwände handelt. Allerdings sind von innen gedämmte Räume rascher aufgeheizt.

Während also temporär genutzte Räume (Gästezimmer, Hobby- und Partyräume) besser mit einer Innendämmung ausgestattet werden, ist die Außendämmung bei einer dauerhaften Nutzung von Kellerräumen für Wohnzwecke mit kontinuierlicher Beheizung im Winter zweckmäßiger. Zur Ausführung der Innendämmung finden Sie ausführliche Informationen im Abschnitt Innendämmung. Wichtige Grundsätze und Ausführungsregeln der Außendämmung (ausführlich hier) gelten auch bei der Dämmung der Kelleraußenwand. Bei der Festlegung des Aufbaus der Kellerdämmung ist jedoch rasch zu erkennen, dass hierbei einige Wärmebrücken unvermeidbar sind und Kompromisse gemacht werden müssen. Wer auf den Platz nicht angewiesen ist, ist daher mit der einfacher zu realisierenden und wärmetechnisch besseren Lösung, der wärmegedämmten Bodenplatte, besser beraten.

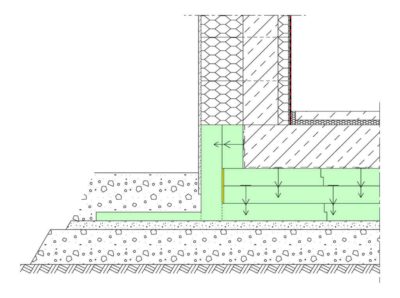

Bei dieser Form der Gründung ruht die lastabtragende Bodenplatte auf bzw. in einer speziellen, erdreichberührenden Dämmschicht. Man benutzt praktisch den Wärmedämmstoff als verlorene Schalung, d.h. auch die Stirnseiten der stahlarmierten Bodenplatte sind komplett von Dämmstoff eingehaust. Dafür eignen sich nur Dämmstoffe mit spezieller Zulassung für Perimeterdämmungen.

Bodenplatten stellen wie Keller einen Außenkontakt des Gebäudes zur Umgebung dar. Deshalb ist die Frage, inwieweit Bodenplatten die Energiebilanz und Behaglichkeitswerte eines Gebäudes beeinflussen, von Bedeutung. Ungedämmte Bodenplatten konventioneller Bauart zeigen wegen ihrer in wärmetechnischer Hinsicht konstruktiven Schwächen oft erhebliche Mängel. Bei einer solchen Bodenplatte ist die Wärmedämmung des nutzbaren Bodens erst oberhalb der Bodenplatte aufgebracht.

Da die Außenwand direkt auf der ungedämmten Bodenplatte aufsitzt, kommt es ohne Außendämmung daher immer zu einen mehr oder weniger deutlichen Wärmeverlust am Fußpunkt der Außenwände. Nahezu alle ohne Keller errichteten Gebäude, die ich in den letzten 12 Jahren thermografiert oder deren Thermogramme ich ausgewertet habe, wiesen wärmetechnische Schwächen im Bereich der Bodenplatte auf. Besonders schwerwiegende Verluste waren bei Fußbodenheizungen zu beobachten. Um den Mangel zu beseitigen, kann eine nachträgliche Dämmung (Perimeterdämmung) von außen, am Günstigsten bis etwa 30 cm über der Oberkante der Bodenplatte, ausgeführt werden.

Für den Neubau stellen gedämmte Bodenplatten eine sinnvolle und langfristig wirtschaftliche Alternative dar. Aus diesem Grund habe ich mich bei meinem Neubau 2012 für eine gedämmte Bodenplatte entschieden. Unter der Bodenplatte und an den Seiten stellen 20 cm Dämmstoff (Styrodur) einen sehr guten Wärmeschutz dar.

Das Kalk-Sandstein-Mauerwerk erhielt eine Dämmung von ebenfalls 20 cm. Eine Frostschürze von 6 cm Styrodur liegt auf der kapillarbrechenden Schicht und geht 50 cm horizontal nach außen. Etwa 30 cm Schotter bedecken in meinem Fall diese Frostschürze, die wegen der Höhenlage meines Hauses mit minus 16°C Auslegungstemperatur (normal Flachland -12°C) gerechnet wird. Schnee blieb seither bis an den Außenputz heran liegen, was zeigt, dass die Wärmeverluste über den Mauerfuss sehr gering sind.

- Wie Sie eine wärmegedämmte Bodenplatte dimensionieren und ausführen zeige ich Ihnen in dem Artikel: Wärmegedämmte Bodenplatte

- Über die nachträgliche Verbesserung von wärmetechnischen Eigenschaften von Bodenplatten und Kelleraußenmauerwerk lesen Sie mehr im Artikel: Nachträgliche Wärmedämmung der Kelleraußenwand